《沁园春·雪》全文赏析

发布时间:2024-09-01

1936年2月,毛泽东站在陕北高原,眺望茫茫北国,挥毫写下了《沁园春·雪》。这首词不仅是一首咏雪之作,更是一首气势磅礴的革命史诗,展现了毛泽东作为政治家和诗人的双重魅力。

《沁园春·雪》的创作背景极为特殊。当时,中央红军刚刚完成二万五千里长征,中国正处于抗日救亡的紧要关头。毛泽东在瓦窑堡会议上提出了建立抗日民族统一战线的方针,随后率领红军东征抗日。正是在这样的历史背景下,毛泽东创作了这首词,表达了他对祖国壮丽河山的热爱和对民族未来的信心。

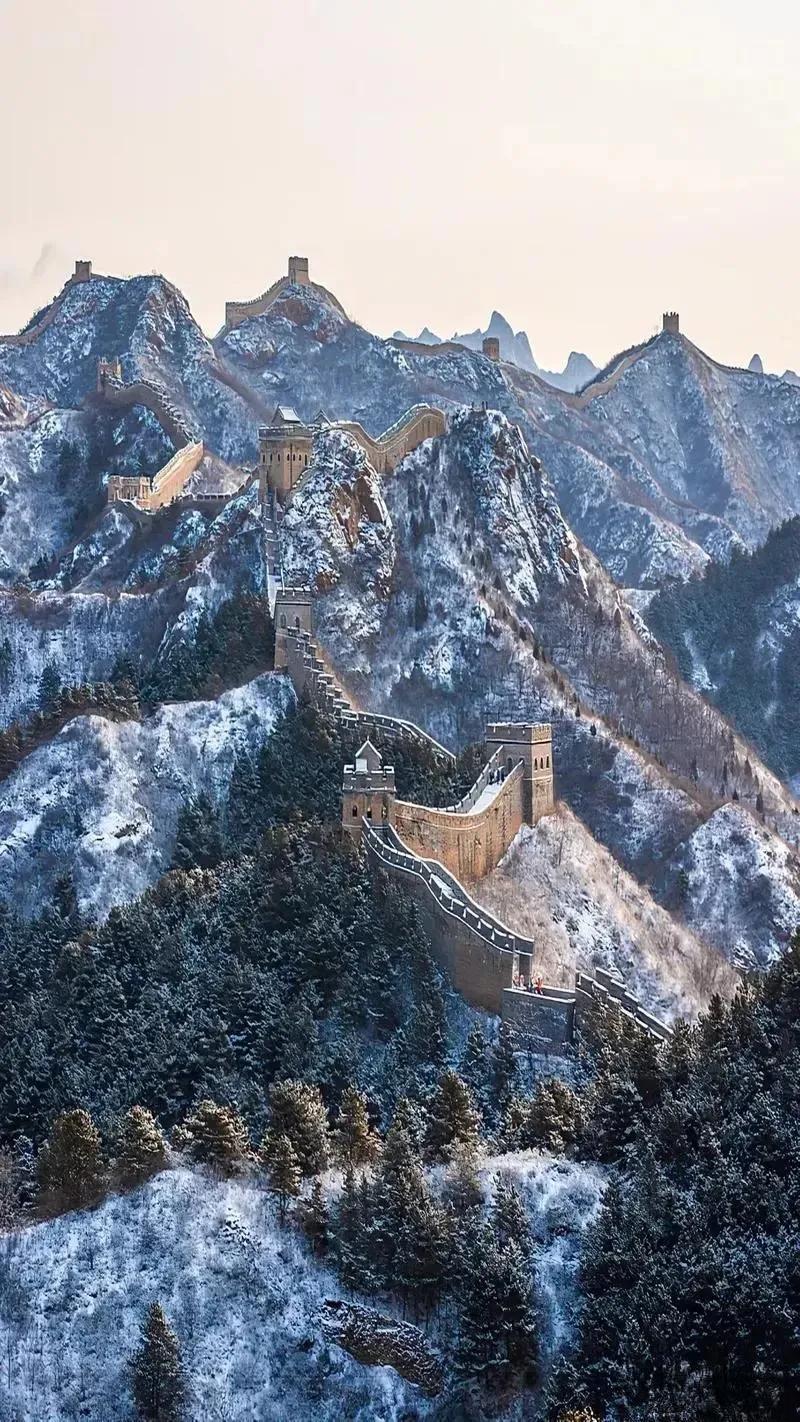

词的上阕描绘了北国壮丽的雪景。“北国风光,千里冰封,万里雪飘”开篇就气势恢宏,展现了毛泽东开阔的胸襟和豪迈的气概。接下来,“山舞银蛇,原驰蜡象”运用比喻手法,将静止的山峦和原野描绘得生动活泼,仿佛有了生命。这种将自然景观人格化的写法,体现了毛泽东独特的艺术想象力。

下阕则转入对历史人物的评述。“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”承上启下,将自然之美与人文之美巧妙结合。毛泽东以“惜”字领起,对秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖等历史人物进行了评价,指出他们虽然功勋卓著,但在文治方面有所不足。最后,“俱往矣,数风流人物,还看今朝”点明主题,表达了无产阶级要成为历史主人的雄心壮志。

《沁园春·雪》的艺术特色在于其大气磅礴的意境和精妙绝伦的语言。全词熔写景、议论和抒情于一炉,既有对自然景观的生动描绘,又有对历史人物的深刻评述,更有对未来革命的豪迈宣言。毛泽东运用了丰富的修辞手法,如对仗、比喻、拟人等,使词句既工整又富有变化,读来朗朗上口,富有音乐美。

这首词在当时就引起了巨大反响。1945年,毛泽东在重庆谈判期间将手书的《沁园春·雪》赠予老友柳亚子,随即在文化界引发轰动。柳亚子盛赞此词为“千古绝唱”,认为连苏轼、辛弃疾都难以企及。国民党反动派则大为恐慌,组织围攻,但反而更加凸显了这首词的魅力。

《沁园春·雪》不仅是一首优秀的文学作品,更是一首充满哲学思考和政治抱负的诗篇。它体现了毛泽东“天人合一”的哲学思想,将自然之美与人文之美完美结合。同时,它也表达了毛泽东对历史的深刻洞察和对未来的坚定信心,展现了无产阶级要成为历史主人的雄心壮志。

时至今日,《沁园春·雪》依然具有强大的生命力和感染力。它不仅是中国古典诗词的巅峰之作,更是中华民族精神的象征。毛泽东在这首词中展现的开阔胸襟、豪迈气概和革命理想,将继续激励着一代又一代中国人,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。