不知是谁创造出了“恶意讨薪”这个词?农民工没证据,该如何讨薪

发布时间:2024-09-19

“恶意讨薪”这个词,最早是由全国人大代表、河北建设集团股份有限公司董事长李宝忠在2020年两会上提出的。 他建议将“恶意讨薪”行为列入个人征信系统,这一提议立即引发了广泛争议。

李宝忠的公司曾多次拖欠农民工工资,甚至有讨薪工人在北京滞留数月未拿到一分钱。在这种背景下提出“恶意讨薪”的概念,不禁让人怀疑其真实动机。事实上, “恶意讨薪”一词的出现,恰恰反映了劳资双方在话语权上的巨大差距。

近年来,一些地方政府在处理讨薪事件时,也使用了“恶意讨薪”这一表述。例如, 2021年2月,甘肃省合作市某政务号发布文章《工头爬塔吊讨薪 被行政拘留10天》 ,称对“恶意讨薪”行为将“零容忍”。这一做法遭到了公众的强烈批评,最终当地政府不得不公开道歉。

从法律角度来看, “恶意讨薪”这一表述并不严谨。 根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定,用人单位有义务按时足额支付劳动者工资。如果用人单位能够按时支付工资,劳动者又何需“讨薪”呢?更谈不上所谓的“恶意”。

然而,我们也不能忽视一些农民工在讨薪过程中采取过激手段的事实。例如,爬上塔吊或跳楼威胁等行为,虽然可以引起社会关注,但并不能从根本上解决问题,反而可能给自己带来法律风险。

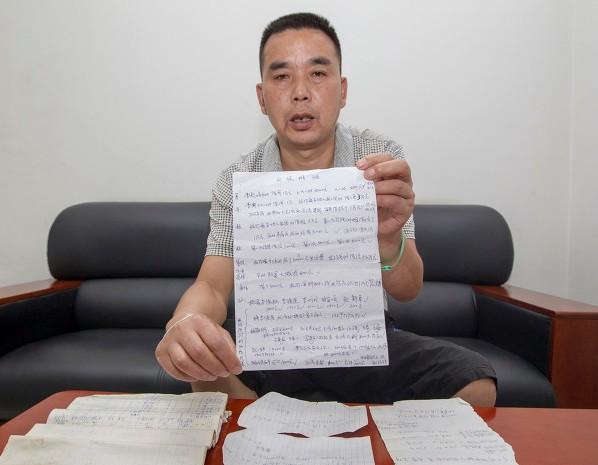

那么,农民工在缺乏直接证据的情况下,该如何有效维护自身权益呢?首先,要增强法律意识,了解相关法律法规。其次,在务工过程中尽量签订正规劳动合同,保留工作记录等证据。当遇到欠薪问题时,应通过合法途径维权,如向当地劳动监察部门投诉、申请劳动仲裁等。

同时,政府部门也应加大对拖欠工资行为的打击力度。近年来,从国家到地方都出台了一系列政策,如 “黑名单”制度、恶意欠薪入刑 等,这些措施对遏制欠薪现象起到了积极作用。

然而,仅仅依靠事后追讨是不够的。要从根本上解决欠薪问题,还需要建立更加公平合理的劳动关系。这包括完善工资支付保障机制,提高最低工资标准,加强劳动监察执法力度等。只有让劳动者能够体面劳动、有尊严地生活,才能真正实现社会的和谐稳定。

“恶意讨薪”这个词汇的出现,折射出当前劳动关系中的一些深层次矛盾。它提醒我们,在追求经济发展的同时,不能忽视劳动者的权益保护。只有建立公平合理的劳动关系,才能实现劳资双方的共赢,推动社会的持续健康发展。