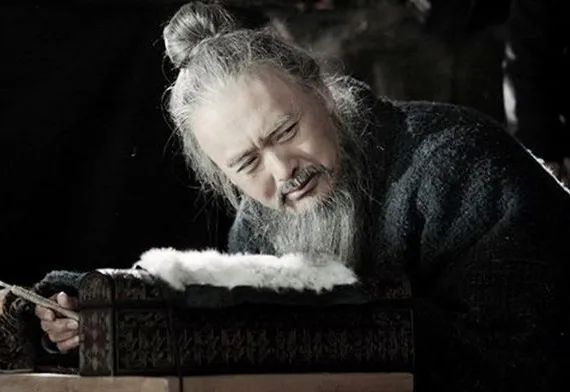

孔子说的“危邦不入,乱邦不居”是不爱国吗?

发布时间:2024-09-01

孔子的名言“危邦不入,乱邦不居”出自《论语·泰伯》,原文是:“子曰:‘笃信好学,守死善道。危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐。邦有道,贫且贱焉,耻也,邦无道,富且贵焉,耻也。’”这句话的大意是:坚定信念并努力学习,誓死守卫并完善治国与为人的大道。不进入政局不稳的国家,不居住在动乱的国家。天下有道就出来做官;天下无道就隐居不出。国家有道而自己贫贱,是耻辱;国家无道而自己富贵,也是耻辱。

那么,这句话是否意味着孔子不爱国呢?答案是否定的。首先,我们需要理解孔子所处的时代背景。春秋战国时期,诸侯争霸,社会动荡不安。孔子周游列国,宣扬自己的政治理念,希望诸侯能够克己复礼,忠君爱民。他的目的是为了恢复社会秩序,实现天下大同的理想。因此,“危邦不入,乱邦不居”并非逃避责任,而是为了避免卷入无谓的纷争,保存实力以待时机。

其次,孔子的爱国观是建立在“道”的基础上的。他认为,真正的爱国不是盲目地效忠某个具体的政权或统治者,而是要追求和维护“道”。当国家有道时,就应该出来为国效力;当国家无道时,就应该隐居保全自己,等待时机。这种观念与孟子提出的“达则兼济天下,穷则独善其身”有异曲同工之妙。

值得注意的是,孔子的这种爱国观与现代人理解的爱国有所不同。在现代社会,爱国往往被理解为对国家的忠诚和奉献,包括在危难时刻挺身而出。然而,孔子的爱国观更强调个人的道德修养和社会责任。他认为,只有在国家有道的情况下,个人的才能和财富才有价值;否则,即使富贵也是可耻的。

这种观念在今天仍然具有现实意义。它提醒我们,在面对国家和社会问题时,不应盲目冲动,而应该审时度势,选择最有利于实现理想的方式。同时,它也强调了个人道德修养的重要性,认为只有不断提升自我,才能在关键时刻为国家做出贡献。

总的来说,“危邦不入,乱邦不居”并非不爱国的表现,而是孔子基于儒家思想的一种智慧选择。它体现了孔子对国家和社会的深沉关怀,以及对个人道德修养的高度重视。在当今复杂多变的国际形势下,这种智慧仍然值得我们深思和借鉴。