苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,作者内心真正的怀念是谁?

发布时间:2024-09-02

苏轼站在黄州赤壁矶上,望着滚滚东去的长江,心中涌起无限感慨。四十五岁的他,因“乌台诗案”被贬至此已两年有余。面对壮丽的山河,他不禁想起了三国时期的英雄人物,尤其是那位在赤壁之战中大败曹操的周瑜。

在《念奴娇·赤壁怀古》中,苏轼以“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”开篇,气势磅礴,奠定了全词的基调。紧接着,他将目光投向“故垒西边”,引出“三国周郎赤壁”的话题。这里的“人道是”三字,既体现了苏轼对历史的尊重,又流露出一丝怀疑的态度,暗示着他心中的困惑与迷茫。

词中对周瑜的描写可谓精妙绝伦:“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。”短短数语,便勾勒出一个风流倜傥、智勇双全的青年将领形象。苏轼为何如此推崇周瑜?答案或许就藏在他自己的遭遇中。

苏轼一生才华横溢,却屡遭贬谪。他渴望像周瑜那样建功立业,却只能在黄州这样的偏远之地消磨时光。当他写下“故国神游,多情应笑我,早生华发”时,内心的苦闷与无奈溢于言表。他怀念的不仅是周瑜,更是那个能够施展抱负、建功立业的时代。

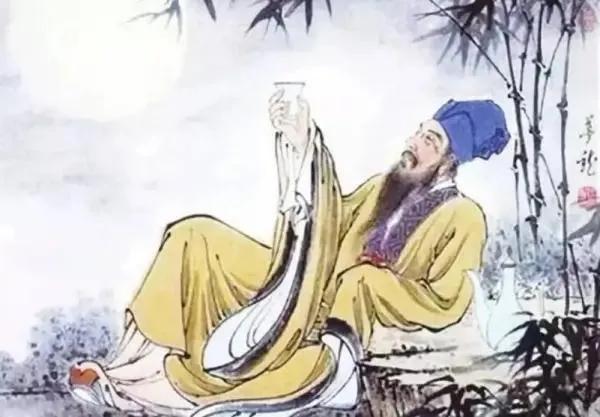

然而,苏轼并未沉溺于自怨自艾之中。他以“人生如梦,一尊还酹江月”作结,表现出一种超然物外的旷达情怀。这种将个人遭遇与历史长河相比较的视角,使得整首词超越了单纯的怀古,上升到了哲学的高度。

《念奴娇·赤壁怀古》不仅是一首怀古之作,更是苏轼内心世界的写照。他通过对周瑜的怀念,表达了自己对功业未就的遗憾,同时也展现了面对逆境时的豁达与坚韧。这首词开创了豪放词的新风,被誉为“古今绝唱”,在中国文学史上占有重要地位。

苏轼的这首词,让我们看到了一个文人面对挫折时的复杂心态。他既有对过去的怀念,又有对现实的无奈;既有对理想的追求,又有对人生的豁达。这种矛盾与统一,正是苏轼人格魅力的体现,也是这首词能够打动人心的关键所在。