明朝土木堡之变的背后原因

发布时间:2024-09-03

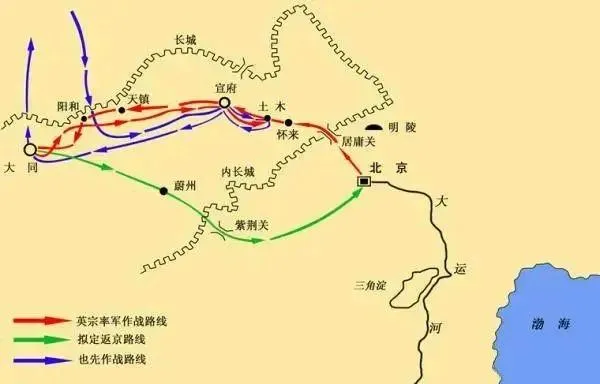

1449年,明朝正统十四年,一场震惊朝野的军事灾难——土木堡之变,彻底改变了明朝的命运。这场事变不仅导致明英宗被俘,数十万大军覆灭,更标志着明朝由盛转衰的历史转折点。那么,究竟是什么原因导致了这场灾难的发生?

首先,明朝内部的政治腐败和军事衰弱是土木堡之变的根本原因。自明宣宗去世后,年幼的明英宗继位,朝政大权逐渐落入司礼监太监王振之手。王振专权跋扈,排斥异己,导致朝政日益腐败。与此同时,明朝的军事力量也在不断衰弱。边防松弛,军纪败坏,士兵逃亡现象严重。据史料记载,正统十三年(1448年)兵部清查军士,发现实际在册的士兵仅为应有数量的十分之一。这种状况直接导致了明朝在面对外敌入侵时的无力应对。

其次,瓦剌的崛起和对外扩张野心是外部直接威胁。瓦剌首领也先在统一漠北诸部后,实力大增,不断向明朝边境发起挑衅。自正统九年(1444年)起,瓦剌便开始积极准备大规模进攻明朝。到正统十四年(1449年),瓦剌已经完全控制了蒙古漠南、漠西、漠北地区,对明朝构成了严重威胁。

第三,明朝与瓦剌之间的经济矛盾也是引发冲突的重要因素。瓦剌通过朝贡贸易向明朝索取大量赏赐,但明朝逐渐感到财政压力,开始限制赏赐规模。这引起了瓦剌的不满,成为双方矛盾激化的导火索。

最后,明英宗和王振的个人决策失误直接导致了土木堡之变的发生。在瓦剌入侵的背景下,明英宗在王振的怂恿下决定御驾亲征。然而,这次出征从一开始就充满了问题。军队匆忙集结,缺乏充分准备;明英宗和王振在军事决策上屡屡失误,最终导致了灾难性的后果。

土木堡之变的发生,是明朝内外交困、积弊已久的必然结果。它不仅暴露了明朝政治腐败、军事衰弱的深层次问题,也凸显了个人决策对历史走向的重大影响。这场事变之后,明朝不得不转而采取防御策略,大规模修建长城,放弃了对外扩张的雄心。从某种意义上说,土木堡之变成为了明朝由盛转衰的历史分水岭。