2个记忆系统,4颗心脏,9个脑袋的章鱼,为何会沦落为烧烤摊的美味担当?

发布时间:2024-09-18

01

章鱼进化至今,其结果可谓是因果关系的体现。

很多自媒体夸大章鱼的能力,但在面对人类时,章鱼其实并没有太多值得吹嘘的地方。

寒武纪生命大爆发后,生物体逐渐大型化。

大型化意味着身体需要更多的支撑。

节肢动物进化出了几丁质外骨骼,而脊索动物则进化出棒状脊索,最终演化成脊椎。

章鱼的远祖,奥陶纪时期的房角石,是通过硬壳支撑,得以与海蝎一较高下。

这个史前霸主当时进化得非常成功。

这个史前霸主当时进化得非常成功。

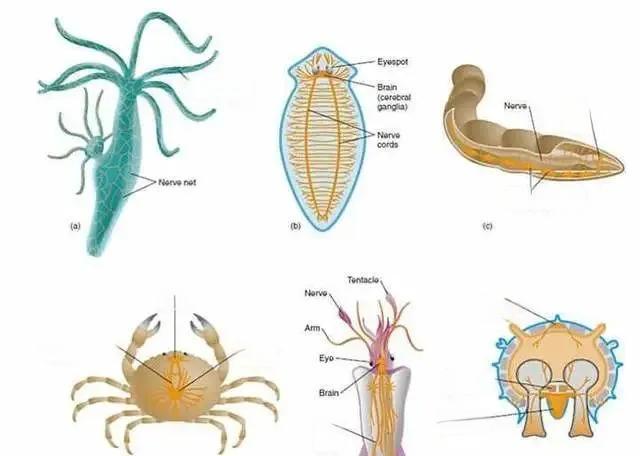

大约在七八亿年前,早期刺胞动物(水母类)首次出现神经系统,但这种神经系统是网状的。

一触动便影响全身。

随着扁形虫的出现,梯状神经系统诞生,接着线虫类也合并出了神经节。

寒武纪时期的节肢动物集中形成愈合节点,进而形成“脑”和腹神经索,发展出链状神经系统。

寒武纪时期的节肢动物集中形成愈合节点,进而形成“脑”和腹神经索,发展出链状神经系统。

对生物来说,如果不追求过于庞大的体型,无髓鞘的链状神经系统也已足够。

02

软体动物一支,集中的神经索分为脑、足、侧、脏等四个神经节。

尽管在人类眼里,贝壳类的软体动物显得低端,但在早寒武纪时期实际上已经非常先进。

这也是为什么,从寒武纪到奥陶纪时期,软体动物会出现5~10米长的房角石等海洋原始霸主。

房角石的进化策略决定了其后代的发展方向。

4.8亿年前,奥陶纪末期大灭绝发生。

笨重的房角石灭绝,整个头足纲一蹶不振。

头足纲不得不小型化,行动不便且身披硬壳,处于海洋食物链的边缘。

例如鹦鹉螺直接躺平度日:

有些物种已在角落中度过了数亿年。

有些物种已在角落中度过了数亿年。

菊石则在多次大灭绝中幸存加上没有天敌,得以繁荣一时。

03

到了4亿年前,当鹦鹉螺进化出菊石并再次大型化时,鱼类已经称霸海洋,甚至出现了如盾皮鱼邓氏鱼这样的巨无霸。

鱼类进化出如此强大的对手,头足纲不得不加速进化以求生存。

鱼类进化出如此强大的对手,头足纲不得不加速进化以求生存。

从石炭纪开始,头足纲将壳进化到体内,箭石便出现了。

为了追求速度,箭石的腕足变得更加发达,自然也需要更高配置的神经系统。

头足纲的神经系统最初是四大神经节,腕足神经系统越发达,就越显得独立。

尽管箭石在侏罗纪繁盛,但在白垩纪逐渐衰退。

第五次大灭绝不仅消灭了恐龙,也令菊石、箭石等头足纲物种灭绝。

第五次大灭绝不仅消灭了恐龙,也令菊石、箭石等头足纲物种灭绝。

然而,这次大洗牌令完全无壳的头足纲动物占据了灭绝物种的生态位,它们是蛸亚纲,包括箭石下纲和新蛸下纲(章鱼、鱿鱼、乌贼等)。

04

到了6500万年前(晚白垩纪),蛸亚纲开始演化小爆发。

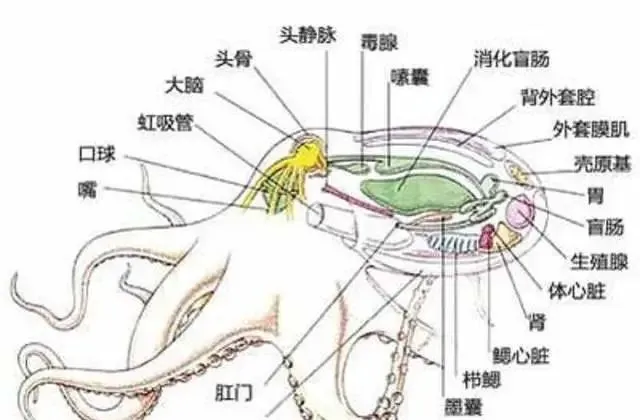

章鱼的腕足进化得更加发达,不仅占据2/3的神经元,而且腕足肌肉发达,导致内壳完全退化。

腕足负责运动和感觉,反射无需大脑输入信号。

大脑主要连接视神经和协调运动。

章鱼复杂的运动技能,也无需通过大脑组织。

换言之,如果你的神经系统被替换成章鱼的,你的手会独立行动,你自己却难以控制。

许多你不知晓的事情,你的腕足能通过独立记忆系统和吸盘来感知。

对章鱼而言,其祖先的神经系统决定了它们只能优化协调,但无法改变各自为政的根基。

各个触手发展出的发达感知能力,也避免了腕足间的纠缠。

05

章鱼的大脑并非一无是处。

它可以感知方向、重力和位置信息,甚至还能检测角加速度,智慧也相当不凡。

对于海洋生物拥有这样的能力,已算顶级。

然而,适应海水生存的生物,如果不登陆进化,无论智慧再高,也难有什么文明前景。

作为软体动物,章鱼需要适应的进化时间也是一个问题。

06

章鱼的三颗心脏也并无特别之处。

章鱼是封闭的循环系统,一颗心脏负责全身循环血液,两颗鳃心脏则供血鳃部。

这一设计的根本原因是主心脏太弱。

这一设计的根本原因是主心脏太弱。

章鱼的主要心脏在运动时容易疲劳,因此章鱼更喜欢爬行,当游泳时,全身性心脏则处于不活跃状态。

由于血环系统的先天性缺陷,章鱼才进化出了两颗鳃心脏。

章鱼远祖原本是很简单的动物,进化过程中的设计图简单粗糙,后期只能不断打补丁。

07

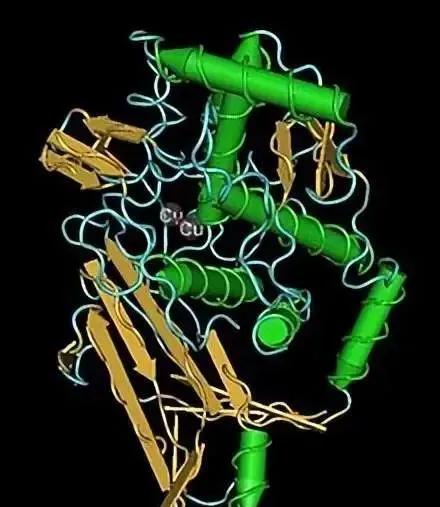

为了适应低含氧的寒冷环境,章鱼使用富含铜蛋白质的血蓝蛋白来输送氧气。

血蓝蛋白使章鱼的血液呈现蓝色,高黏性也使其血压高达75毫米汞柱(10千帕),接近人类水准。

血蓝蛋白使章鱼的血液呈现蓝色,高黏性也使其血压高达75毫米汞柱(10千帕),接近人类水准。

这样弱的心脏功能,恐怕难以支撑大脑的进一步进化。

人类大脑消耗的氧气占据人体总消耗的20%。

虽然章鱼拥有5亿个神经元,与狗的大脑皮层相当超越许多哺乳动物,但在专业神经系统的哺乳动物面前毫无优势可言。

更何况,人类超越普通哺乳动物还有发达的脑新皮层。

章鱼与人的智慧差距,至少差20条狗。

它们发达的腕足肌肉,Q弹脆嫩,成为烧烤摊的美味再合适不过了。