“奇葩”成了贬义词,这是文化的悲哀

发布时间:2024-09-16

“奇葩”一词的演变,折射出语言与社会文化的互动关系。这个原本意指“奇特而美丽的花朵”的词汇,如今却常被用来形容不合常理、稀奇古怪的人或事。这种语义的转变,不仅反映了语言的动态发展,更折射出社会文化价值观的变迁。

“奇葩”一词最早见于汉代司马相如的《美人赋》:“奇葩逸丽,淑质艳光。”在这里,“奇葩”用来形容女子的美貌,带有明显的褒义色彩。此后,“奇葩”在文学作品中常被用来比喻珍贵奇特的事物或非常出众的人物。例如,郭沫若在《蔡文姬》中写道:“春兰秋菊呵竞放奇葩,熏风永驻呵吹绿天涯!”这里的“奇葩”依然保持着其美好的含义。

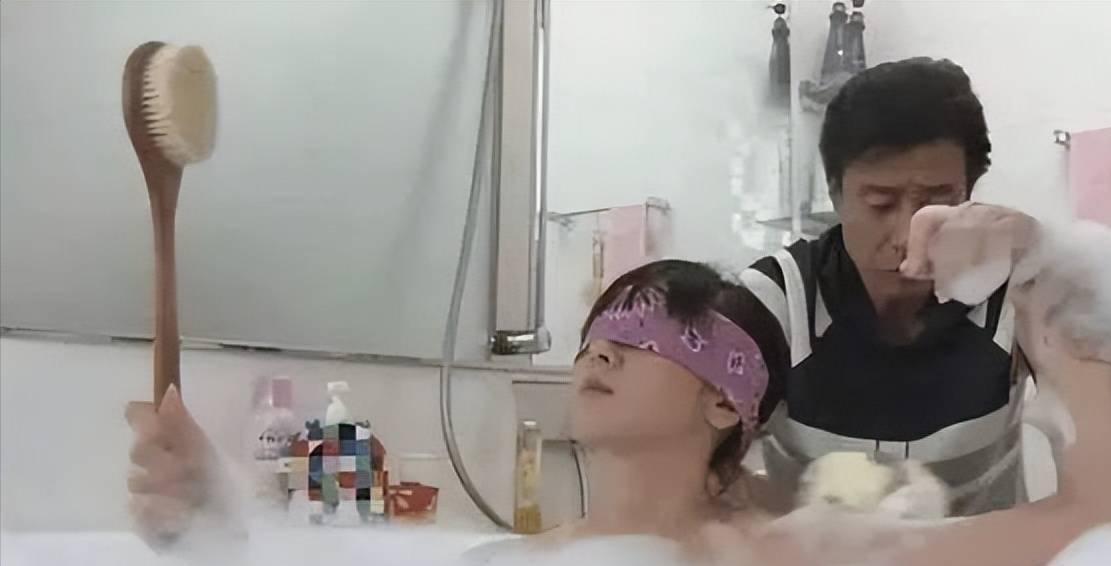

然而,近年来“奇葩”的含义发生了显著变化。2012年,电影《人再囧途之泰囧》中,徐朗因无法忍受王宝出格怪异的言行,称其为“奇葩”。这一场景引发了广泛共鸣,“奇葩”一词迅速在网络走红,并逐渐演变为贬义词,用来形容不合常理、让人难以理解的人或事。

这种语义的转变并非孤立现象,而是语言演变的必然结果。语言学家汪维辉在其著作《汉语核心词的历史与现状研究》中指出,语言的演变往往与社会文化密切相关。例如,“目”在汉代以后逐渐被“眼”所取代,这一变化反映了口语表达的简化趋势。同样,“奇葩”一词的演变也反映了当代社会对个性、创新的态度变化。

值得注意的是,语言的演变并非单向的。正如汪维辉所言:“网络语言是当今我们社会语言生活当中的一部分,不管我们怎么看它,它都是客观存在的。”网络语言的兴起,如“奇葩”一词的流行,不仅反映了社会文化的变迁,也在某种程度上塑造着社会文化。

然而,我们也不应过分夸大网络语言的影响。汪维辉指出:“很多网络新词都是昙花一现,网络词汇对全民语言的影响不会太大,这是不能高估不能夸大的。”这提醒我们,语言的演变是一个长期、复杂的过程,需要时间的沉淀和筛选。

“奇葩”一词的演变,从某种程度上反映了当代社会对个性、创新的态度变化。它从一个褒义词演变为贬义词,或许反映了社会对“不同寻常”的态度从欣赏变为排斥。这种变化值得我们深思:在一个追求创新的时代,我们是否正在失去对“奇葩”的包容?

语言是文化的载体,也是文化的镜子。通过观察语言的演变,我们可以窥见社会文化的变迁。面对语言的演变,我们应当保持开放包容的态度,同时也要有批判性思维。毕竟,语言的活力在于其不断演变,而文化的魅力则在于其多样性和包容性。