什么是“985”“211”,千万别弄错了,收藏起来看看!

发布时间:2024-09-18

1998年5月,北京大学百年校庆之际,时任国家主席江泽民提出:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”这一讲话拉开了中国高等教育重点建设的序幕。随后,“985工程”和“211工程”相继启动,成为中国高等教育发展史上的重要里程碑。

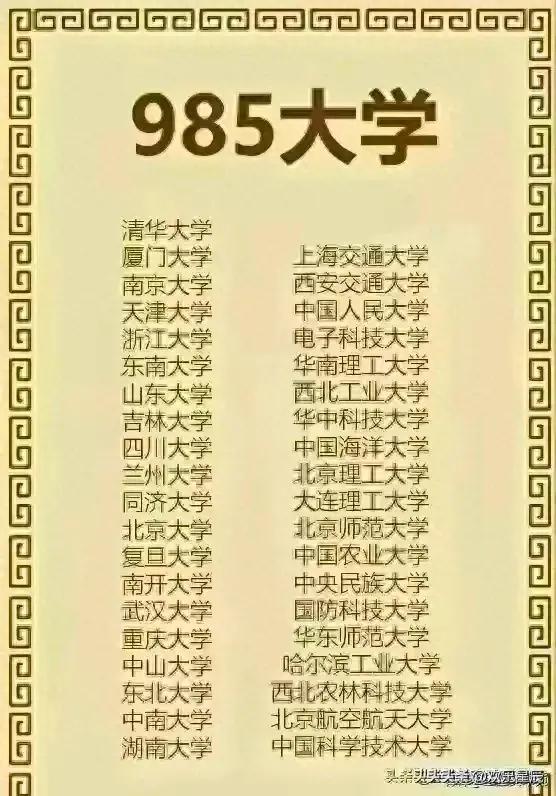

“985工程”旨在建设若干所世界一流大学,首批入选的仅有北京大学、清华大学等9所高校。随着时间推移,最终共有39所高校跻身其中。相比之下,“211工程”则更注重整体提升,目标是建设100所左右的高水平大学和一批重点学科。这两个工程的实施,标志着中国高等教育进入了重点建设的新阶段。

这些重点建设工程对中国高等教育产生了深远影响。一方面,它们显著提升了中国高等教育的整体水平。据统计,到2008年,“211工程”学校的人才培养质量、学科建设成效和创新能力都有了明显提升,一些学科已接近国际先进水平。另一方面,这些工程也推动了高等教育的结构调整和资源配置优化。通过重点投入,一批高校和学科得以快速发展,为国家培养了大量高层次人才。

然而,这些工程也面临着诸多挑战和争议。最突出的问题是“身份固化”。一旦入选,高校往往能长期享受政策红利,这在一定程度上削弱了竞争机制。此外,过分强调“帽子”而非实际能力,也可能导致资源分配不公,影响高等教育的均衡发展。

正是在这样的背景下,“双一流”建设应运而生。2015年底,国务院颁布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,标志着中国高等教育重点建设进入新的阶段。“双一流”建设不再简单地以学校为单位,而是以学科为基础,强调动态调整和绩效导向。这种新的建设模式,旨在解决以往存在的身份固化、竞争缺失等问题,推动高等教育向更高水平发展。

“双一流”建设的一个重要特点是“有进有出”。教育部明确表示,将根据评价结果对建设高校和学科进行动态调整,表现不佳的将被警示甚至淘汰。这种机制无疑会增强高校的危机感,促进良性竞争。同时,“双一流”建设更加注重学科特色和优势,鼓励高校差异化发展,这有助于打破“千校一面”的局面。

从“985”“211”到“双一流”,中国高等教育的重点建设政策经历了从粗放式到精细化、从身份固化到动态调整的转变。这一过程反映了中国高等教育发展的阶段性特征,也体现了国家对高等教育战略的不断优化。

然而,我们也应该认识到,高等教育的发展不能仅仅依靠标签和排名来衡量。培养具有创新精神和实践能力的人才,为国家发展和社会进步提供智力支持,才是高等教育的根本使命。因此,在推进“双一流”建设的同时,我们更应该关注如何激发高校的内生动力,如何促进高等教育的均衡发展,如何培养适应新时代需求的创新型人才。

中国高等教育的发展之路仍然任重道远。从“985”“211”到“双一流”,变的是政策和标签,不变的是对卓越的追求。在这个过程中,我们需要保持开放和包容的心态,鼓励高校之间的合作与交流,共同推动中国高等教育的繁荣与发展。只有这样,我们才能真正实现从高等教育大国向高等教育强国的跨越。