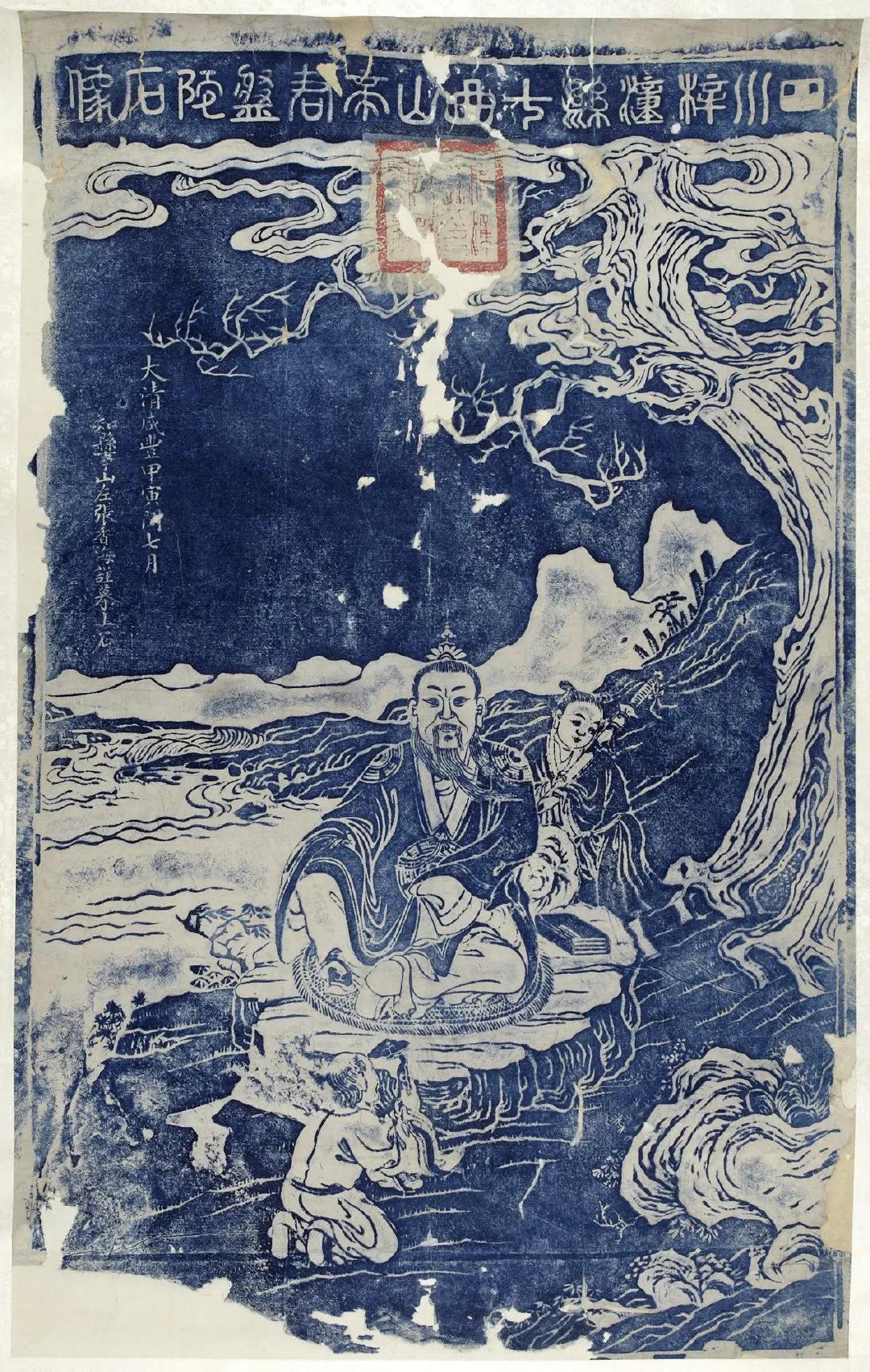

文昌帝君像

发布时间:2024-09-16

文昌帝君,这位掌管文运与考试的道教神祇,其形象在中国历史上经历了多次演变,折射出不同时代的文化特征和社会需求。

文昌帝君的信仰起源于古代对星辰的崇拜。《史记·天官书》中记载:“斗魁戴匡六星,曰文昌宫:一曰上将,二曰次将,三曰贵相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄。”最初,文昌帝君被视为掌管文运和功名的星宿。随着时间推移,这一信仰逐渐人格化,与历史人物张亚子的形象相结合。

在唐代,文昌帝君的形象开始具体化。唐玄宗封张亚子为左丞相,唐僖宗封其为济顺王并赐尚方宝剑。这一时期,文昌帝君通常被描绘为文官大臣的面貌,手持玉板或如意,象征着其掌管文运的权力。这种形象反映了唐代对文官制度的重视,以及科举制度的初步形成。

宋代是文昌帝君信仰发展的重要时期。宋真宗封文昌帝君为英显武烈王,宋光宗时封为忠文仁武孝德圣烈王,宋理宗时封为神文圣武孝德忠仁王。随着封号的不断加封,文昌帝君的形象也变得更加威严。这一时期,文昌帝君常被描绘为头戴文昌冠,身穿蟒袍,腰束玉带的帝王形象,体现了宋代对文治武功的追求。

元代是文昌帝君信仰与道教体系深度融合的时期。元仁宗正式诏封张亚子为辅元开化文昌司禄宏仁帝君,将文昌帝君与道教体系中的文昌星信仰完全合并。这一时期,文昌帝君的造像更加丰富多样,出现了持笔、持书、持扇甚至执拂尘等多种造型,反映了道教文化对文昌帝君形象的影响。

明清两代,随着科举制度的兴盛,对文昌帝君的崇拜达到了顶峰。这一时期,文昌帝君的造像更加精致,细节更加丰富。例如,颐和园文昌阁内的文昌帝君铜像,头戴文昌冠,身穿蟒袍,腰束玉带,体态雄伟,两侧肃立着天聋、地哑两位书僮,象征着“天机不可泄漏”的寓意。这种形象不仅体现了文昌帝君的权威,也反映了明清时期对科举制度的重视和对文人地位的推崇。

文昌帝君像的演变历程,不仅反映了中国传统文化中对文运和功名的重视,也体现了不同时代的价值取向和社会需求。从最初的星宿崇拜,到与历史人物的结合,再到与道教体系的融合,文昌帝君的形象不断丰富和完善,成为中国传统文化中不可或缺的一部分。

今天,文昌帝君的信仰依然在一些地区流传,其形象也随着时代的发展而不断演变。无论是在古老的庙宇中,还是在现代的艺术作品里,文昌帝君的形象都在诉说着中国传统文化中对知识、智慧和功名的追求,以及对美好生活的向往。