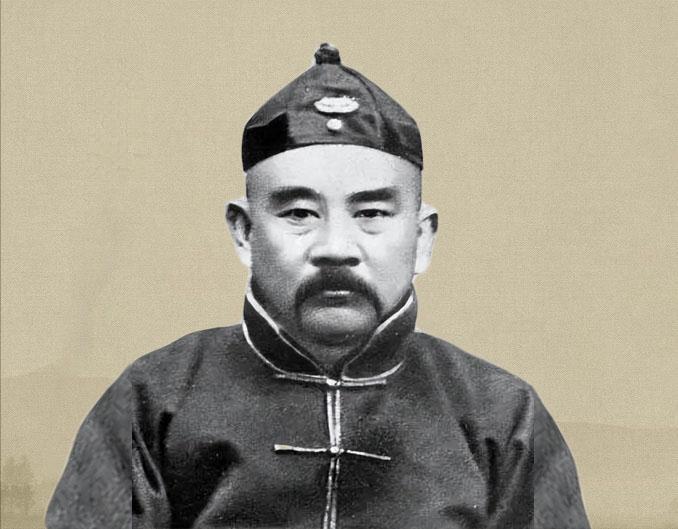

“张勋复辟”为何失败?历时12天,各省军阀争利益,张勋成大冤种

发布时间:2024-09-18

1917年7月1日,清朝废帝溥仪在张勋等人的拥戴下宣布复辟,重新登上皇位。然而,这场复辟闹剧仅仅持续了12天就宣告失败。张勋复辟的失败,不仅是一个历史事件,更是中国近代史上复辟现象必然失败的缩影。

张勋复辟的背景可以追溯到辛亥革命后中国社会的动荡。1911年,辛亥革命推翻了清朝统治,结束了中国两千多年的封建帝制。然而,革命并未带来真正的和平与进步,反而导致了军阀割据、政治混乱的局面。在这样的背景下,一些保守势力试图通过复辟来恢复旧秩序。

张勋作为清朝遗老,一直怀有复辟的野心。1917年,他利用段祺瑞与黎元洪之间的矛盾,率领辫子军进入北京,发动政变,拥立溥仪复辟。然而,这场复辟从一开始就注定失败。首先,它缺乏广泛的社会基础。经过辛亥革命的洗礼,民主共和的观念已经深入人心,复辟帝制难以获得民众支持。其次,军阀割据的局面使得张勋难以获得足够的军事支持。各路军阀更关心自己的地盘和利益,而非复辟大业。最后,复辟行动本身也缺乏周密的策划和准备,显得仓促而草率。

张勋复辟的失败,反映了中国近代史上复辟现象的普遍性和必然失败的命运。从晋惠帝到溥仪,中国历史上共有八位复辟皇帝,但无一例外都以失败告终。这背后有着深刻的社会历史原因:

首先,复辟往往是在社会动荡、政治混乱的背景下发生的。它反映了保守势力对现状的不满,以及对旧秩序的怀念。然而,这种倒退的尝试往往难以获得广泛支持。

其次,复辟缺乏必要的社会基础。随着社会的发展,新的社会力量不断崛起,旧的统治秩序已经无法适应时代的需求。复辟只能是逆历史潮流而动,注定难以成功。

最后,复辟往往缺乏有效的组织和领导。复辟者往往是一些保守的军阀或官僚,他们缺乏远见和能力,难以应对复杂的政治局势。

张勋复辟的失败,对中国近代史产生了深远影响。它彻底粉碎了保守势力复辟帝制的幻想,加速了中国向共和制的转型。同时,复辟的失败也暴露了军阀割据的弊端,为后来的北伐战争和国民革命埋下了伏笔。

总的来说,张勋复辟的失败是中国近代史上复辟现象必然失败的缩影。它告诉我们,历史的车轮是不可逆转的,任何试图倒退的尝试都注定要失败。只有顺应历史潮流,推动社会进步,才能真正实现国家的长治久安。