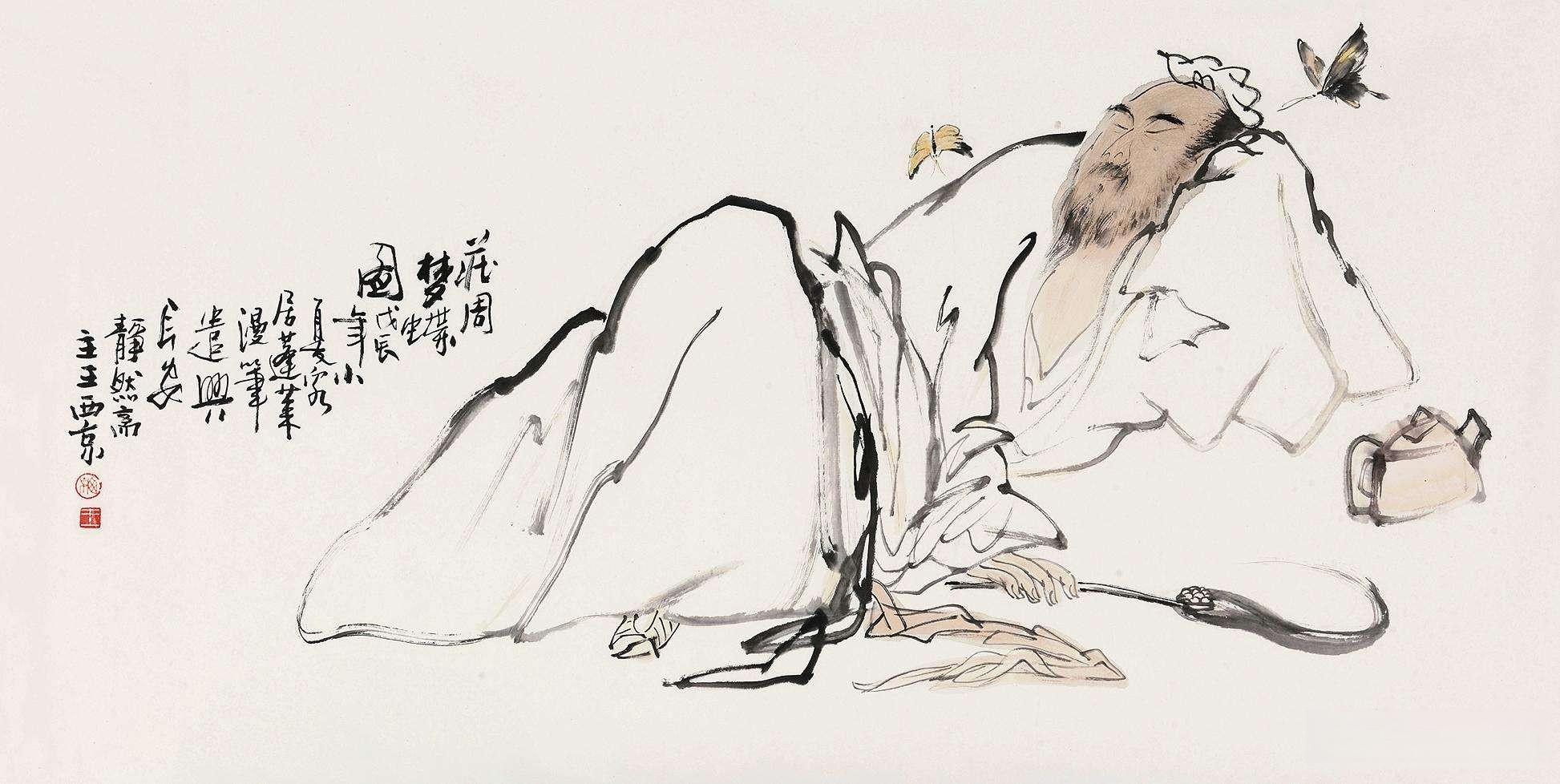

“庄生晓梦迷蝴蝶”:庄子为什么偏偏梦见化身为蝴蝶?

发布时间:2024-09-15

庄子梦蝶,这个流传千古的哲学寓言,不仅展现了庄子深邃的哲学思考,更蕴含着对中国传统文化的独特诠释。在《庄子·齐物论》中,庄子描述了自己梦见化身为蝴蝶的奇妙经历:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣。此之谓物化。”

这个故事的核心在于对真实与虚幻的探讨。庄子通过梦境,提出了一个深刻的哲学问题:我们如何确定自己所经历的现实是真实的,而不是一场梦境?这种对现实本质的怀疑,不仅体现了庄子对世界的深刻洞察,也预示了后世哲学家如笛卡尔的“我思故我在”等重要命题。

蝴蝶作为庄子梦中的化身,绝非偶然。在中国传统文化中,蝴蝶象征着自由、轻盈和变化。庄子选择蝴蝶作为化身,正是为了表达他对自由自在、无拘无束生活的向往。正如他所描述的“栩栩然胡蝶也,自喻适志与”,蝴蝶的轻盈自在,正是庄子理想中“逍遥游”的最佳写照。

庄子梦蝶不仅体现了他对个人自由的追求,更反映了他“天人合一”的哲学思想。庄子认为,人与自然是不可分割的整体,应该和谐共处。通过梦蝶,庄子表达了自己与自然万物融为一体的愿望。这种思想在中国传统文化中占据重要地位,影响了后世无数文人墨客。

这个寓言对后世的影响深远。在文学上,它成为了诗人和作家常用的意象,如李商隐的名句“庄周晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”。在哲学上,它启发了后世学者对现实与梦境、自我与他者关系的思考。甚至在现代电影中,如《盗梦空间》等作品,也能看到庄子梦蝶思想的影子。

在当代社会,庄子梦蝶的哲学意义依然值得我们深思。它提醒我们,不要过分执着于物质世界,而应该追求精神上的自由和内心的平静。同时,它也启示我们,面对复杂多变的世界,保持开放和包容的态度,或许能让我们更好地理解和适应这个世界。

庄子梦蝶,不仅仅是一个古老的哲学寓言,更是一面镜子,映照出人类对自我、对世界永恒的追问。在这个快节奏的现代社会中,也许我们都需要偶尔停下来,像庄子一样,做一个自由自在的蝴蝶梦。