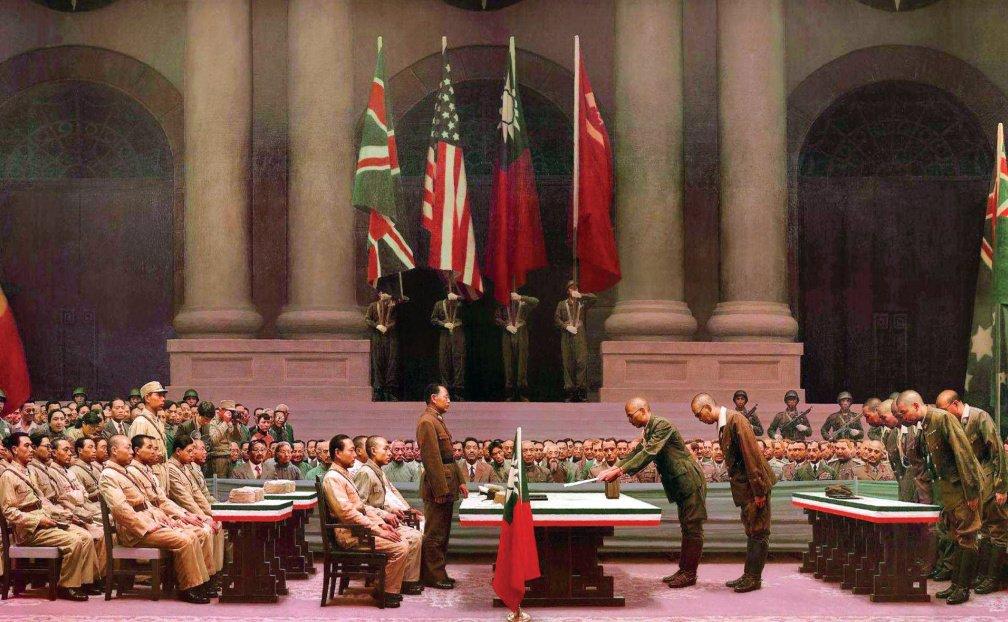

日本投降79周年:揭秘历史与今日影响!

发布时间:2024-09-16

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,结束了第二次世界大战。79年后的今天,我们回顾这段历史,不禁要问:日本高层在做出投降决定时,究竟经历了怎样的心理挣扎?

事实上, 日本投降的决策过程远比我们想象的要复杂得多。 在1945年,日本政府面临着前所未有的内外压力。对外,盟军的攻势日益猛烈,日本本土遭受频繁轰炸,资源枯竭,败局已定。对内,日本社会动荡不安,民众生活困苦,厌战情绪蔓延。

然而,即便在如此不利的情况下,日本高层仍然在是否投降的问题上存在严重分歧。 以军方为主的强硬派坚持继续抵抗 ,认为只有通过“决战”才能迫使盟军接受更有利的停战条件。他们甚至制定了“决号作战”计划,准备在盟军登陆时发动自杀式攻击。

与此同时, 以外交官和部分文官为代表的温和派则主张尽快结束战争。 他们意识到继续抵抗只会带来更多伤亡和破坏,而且日本已经失去了继续战争的能力。外务大臣东乡茂德就曾表示,日本应该寻求和平,即使这意味着接受无条件投降。

在这两种声音之间,日本天皇裕仁扮演了关键角色。作为国家元首,他既要考虑国家利益,又要平衡各方势力。在多次听取各方意见后,裕仁最终做出了投降的决定。1945年8月14日,他在御前会议上宣布接受《波茨坦公告》,结束了日本的战争状态。

日本投降的决策过程揭示了一个国家在战争末期所面临的复杂困境。一方面,继续抵抗可能会带来更大的灾难;另一方面,投降又意味着承认失败,可能面临严厉的惩罚。在这种情况下,决策者必须权衡利弊,做出最有利于国家和人民的选择。

79年过去了,日本投降的历史仍然值得我们深思。它提醒我们, 战争的代价是巨大的,和平来之不易。 同时,它也启示我们,在面对重大危机时,国家领导人应该以大局为重,勇于做出艰难但正确的决定。只有这样,才能避免更大的灾难,为国家和人民创造更好的未来。