什么是天球,天穹,天赤道,天黄道?

发布时间:2024-09-16

在人类探索宇宙的漫长历程中,天球模型无疑是一个重要的里程碑。这个模型不仅帮助我们理解天空中天体的运动,还为现代天文学的发展奠定了基础。

天球模型的起源可以追溯到古希腊时期。公元前6世纪,毕达哥拉斯学派首次提出了天球的概念。他们认为,天空中所有的天体都镶嵌在一个巨大的球体上,这个球体以地球为中心,不停地自西向东旋转。这种观点在当时被视为革命性的,因为它将天空视为一个有形的、有规律的系统,而非神秘莫测的神灵领域。

随着观测技术的进步,天文学家们逐渐完善了这个模型。他们发现,除了天球整体的旋转外,太阳、月亮和行星还有各自的运动轨迹。为了解释这些复杂的运动,古希腊天文学家欧多克斯提出了同心球理论,即每个行星都被多个同心天球带动。后来,阿波罗尼斯又提出了本轮-均轮模型,认为行星在小圆(本轮)上运动,而本轮的中心则绕着以地球为中心的大圆(均轮)运动。

到了公元2世纪,托勒密将地心说模型发展到了顶峰。他在均轮和本轮的基础上,又引入了偏心等距点的概念,使得模型能够更精确地预测天体的位置。托勒密的模型在接下来的1000多年里一直是天文学的主流理论,为导航、测绘和星图计算提供了基础。

在天球模型中,有几个关键概念值得我们注意:

首先是天球本身。它是一个假想的球体,与地球同心,半径无限大。所有的天体都被视为固定在这个球体上,随着天球的旋转而运动。

其次是天穹。这个词通常用来形容天空的穹顶,但实际上它与天球是密切相关的。在天球模型中,天穹可以被理解为天球的内表面,上面镶嵌着恒星和其他天体。

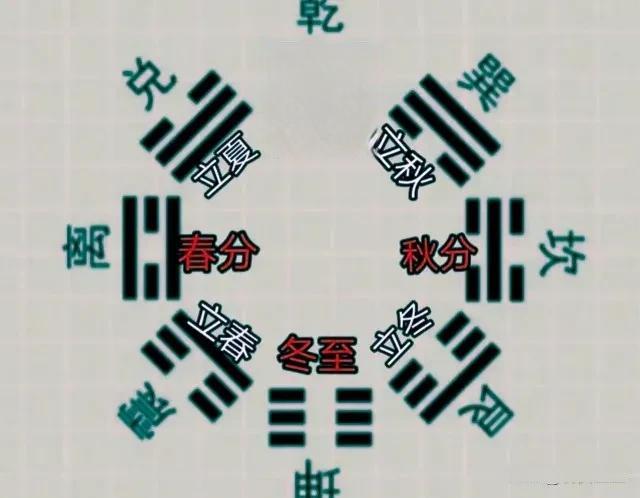

再者是天赤道。它是地球赤道在天球上的投影。天赤道将天球分为南北两个半球,是定义天球坐标系统的基础。

最后是天黄道。它是太阳在天球上周年视运动的轨迹。黄道与天赤道相交于两个点,分别是春分点和秋分点。

这些概念在现代天文学中仍然具有重要意义。虽然我们已经知道地球并非宇宙的中心,但天球模型提供了一种方便的框架来描述和预测天体的运动。例如,天球坐标系统仍然是天文学家用来定位天体的主要方法之一。

然而,我们也应该认识到天球模型的局限性。它无法解释天体的真实运动,只能作为一种近似描述。现代天文学已经发展出了更精确的理论,如日心说和广义相对论,来描述宇宙的真实结构和天体的运动。

尽管如此,天球模型对人类认知宇宙的贡献是不可磨灭的。它代表了人类试图用理性思维理解自然规律的第一步,体现了古希腊人对秩序和和谐的追求。正是这种追求,推动了科学的发展,最终让我们对宇宙有了更深入的认识。