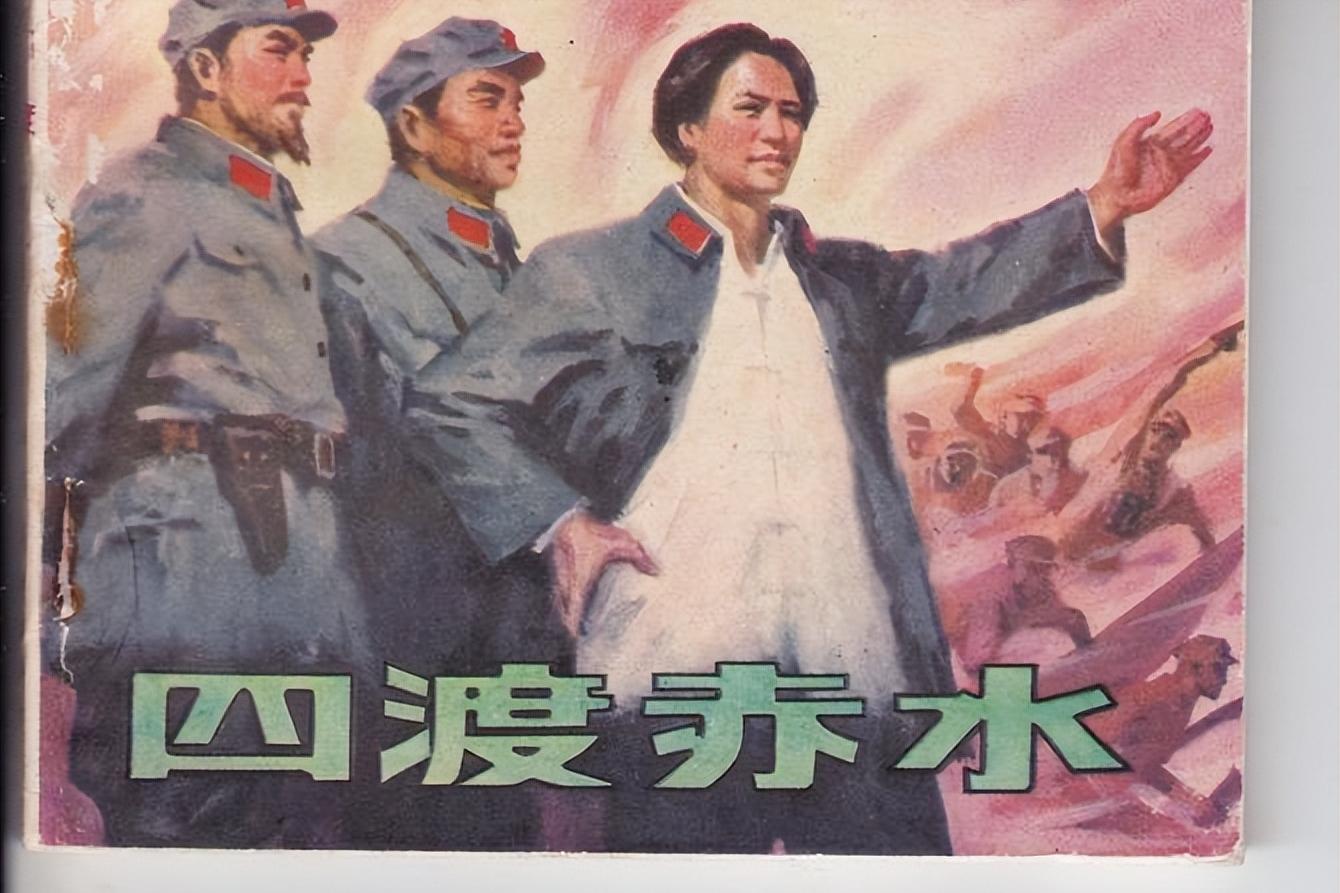

四渡赤水的背景

发布时间:2024-09-16

1935年1月至3月,中国工农红军在贵州、四川、云南三省交界的赤水河流域,与国民党军队展开了一场惊心动魄的运动战。 这场被称为“四渡赤水”的战役,是红军长征中以少胜多、变被动为主动的光辉范例,也是毛泽东军事指挥艺术的集中体现。

四渡赤水战役的背景极为严峻。 遵义会议后,中央红军虽然确立了毛泽东在党和红军中的领导地位,但面临的形势依然险恶。蒋介石调集了湘军、川军、滇军和嫡系中央军部队约40万兵力进行围追堵截,而红军只有3万多人,双方在兵力、装备上对比悬殊。红军再次到了存亡关头。

面对如此不利的局面, 毛泽东展现出了卓越的军事指挥才能。 他采取高度机动的运动战方针,指挥红军在川黔滇边境地区纵横驰骋,积极寻找战机,有效地调动和歼灭敌人。整个战役中, 红军六次穿越三条河流,转战三省,巧妙地穿插于国民党军重兵集团围剿之间 ,不断创造战机,在运动中大量歼灭敌人,牢牢地掌握战场的主动权。

四渡赤水战役的具体过程充分体现了毛泽东的军事思想。一渡赤水时,红军在土城与川军激战陷入僵局,毛泽东果断决定放弃原定渡江计划,迅速撤出战斗,向西渡过赤水河,化被动为主动。二渡赤水时,毛泽东抓住国民党军各路纷纷向川滇边境急进、黔北防守空虚的战机,指挥红军杀了个回马枪,直指黔北,取得了遵义战役的胜利。三渡赤水时,红军故意在遵义地区徘徊寻战,引诱国民党军前来围攻,然后突然西渡赤水,再次调动敌人。四渡赤水时,红军以一个团伪装成主力继续诱敌西进,而真正的主力却向东急进,顺利渡过乌江,兵锋直指贵阳。

毛泽东的指挥艺术在四渡赤水中得到了充分体现。 他善于从不利战局中寻找有利因素,化被动为主动;能够准确把握战机,灵活变换作战方向和作战地区;运用声东击西、调虎离山等战术,有效调动和迷惑敌人;充分发挥红军徒步快速机动的能力,“走”“打”结合,以“走”调动敌人,为“打”创造战机;以“打”挫败敌人,为“走”创造条件。这些都体现了毛泽东“你打你的,我打我的”、“打得赢就打,打不赢就走”的军事思想。

四渡赤水战役扭转了红军自长征以来的被动局面 ,为实现北进的战略目标创造了有利条件。它不仅是一次军事上的胜利,更是毛泽东军事思想的胜利。通过这次战役,毛泽东从周恩来军事指挥上的“帮助者”到前敌司令部政治委员,再到党的三人军事指挥小组成员,不仅在实际上,而且在名义上,进一步确立了在党和红军的领导地位。

四渡赤水战役是中国工农红军战史上以少胜多、变被动为主动的典型战例,被誉为“毛主席用兵真如神”的真实写照。它不仅为红军长征的胜利奠定了基础,也为后世留下了宝贵的精神财富和战略战术经验。毛泽东在四渡赤水战役中的指挥艺术,至今仍值得我们深入研究和学习。