清末英、俄、德、意、日在天津设立租界的影响

发布时间:2024-09-02

1860年,随着第二次鸦片战争的结束,天津这座北方重镇的命运悄然改变。这一年,英国率先在天津划定租界,开启了这座城市长达85年的“租界时代”。随后,法、美、德、日等国相继跟进,最终形成了著名的“九国租界”。

天津租界的形成并非偶然。1860年10月,《北京条约》的签订为英国在天津划界提供了依据。条约第四款规定:“续增条约画押之日,大清大皇帝允以天津郡城海口作为通商之埠,凡有英民人等至此居住贸易,均照经准各条所开各口章程,比例划一无别。”这一条款为英国在天津强划租界埋下了伏笔。

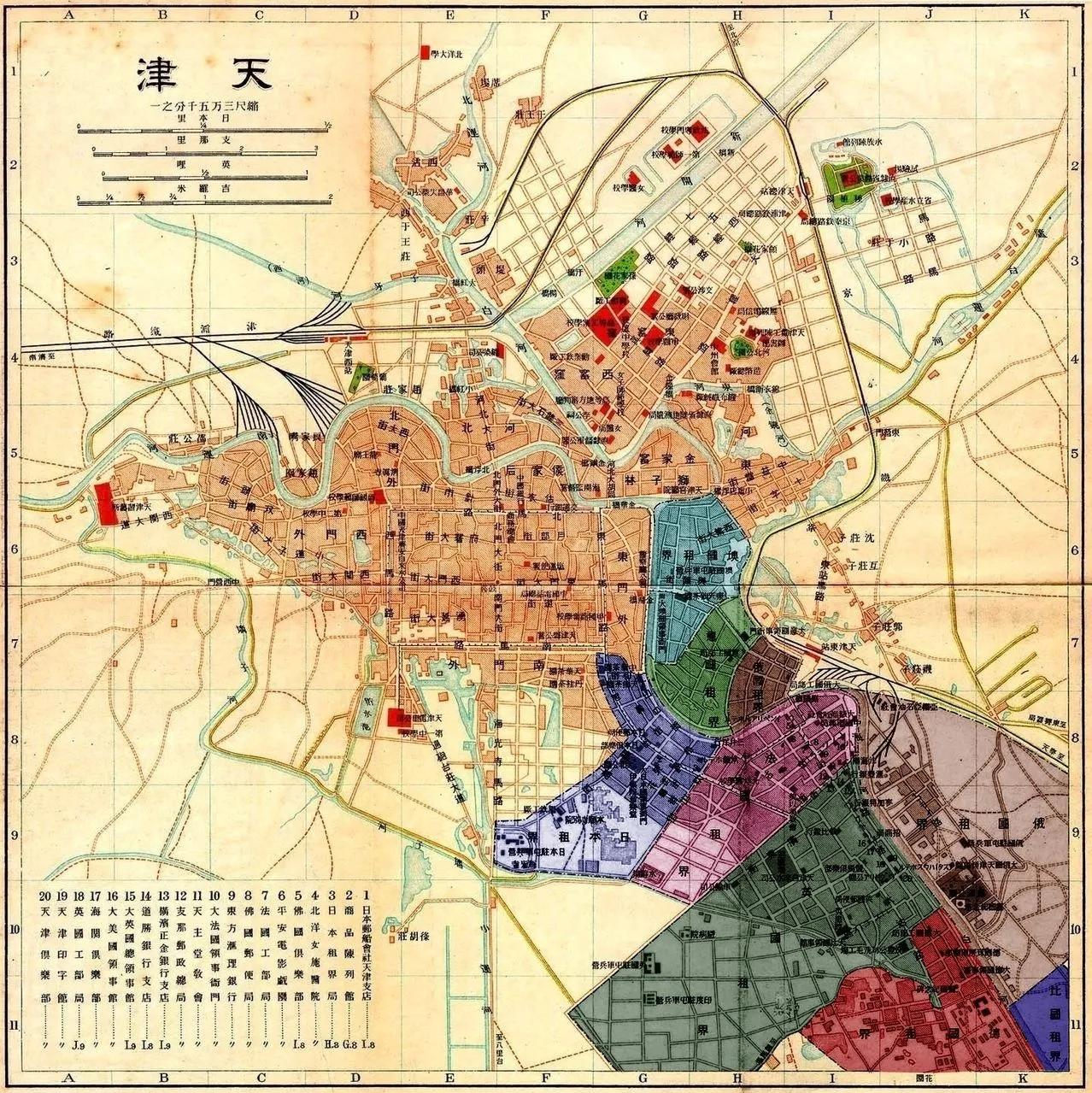

1860年12月17日,清政府正式批准设立天津英租界,占地460亩。随后,法、美两国也相继在天津划定租界。1895年,德、日两国加入,1900年八国联军侵华后,俄、意、奥三国也纷纷在天津开辟租界。比利时虽未参战,但也趁机占据了一块土地。至此,天津形成了“九国租界”的格局。

各国租界各有特色。英租界是最早设立、发展最繁荣的租界,被誉为“紫竹林租界”。法租界则因地理位置优越,逐渐成为天津最繁华的商业中心。日租界因允许吸毒而成为烟馆和妓院云集之地。俄租界则是南方各省茶砖的集散地。意租界则是亚洲唯一一处具有意大利风格的大型建筑群。

租界对天津的影响是深远而复杂的。一方面,租界的设立带来了西方的现代文明。正如一位历史学家所言:“租界文化还通过与教会有关的教育、报刊杂志等影响着天津人的文化生活。”由租界教会创办的学校、医院、报刊和杂志,虽然某种程度上意味着文化殖民,但也客观上促进了天津文化的多元融合与发展。

另一方面,租界的存在也加剧了天津的殖民化程度。各国租界拥有行政自治权和治外法权,成为“国中之国”。这种特殊的政治体制,使得天津在近代史上长期处于半殖民地状态。

租界对天津城市发展的推动作用不容忽视。以英租界为例,从1860年到1930年代,逐步形成了河坝码头区、经济金融区、工业用地区、高档居住区等功能分区。这种现代化的城市规划理念,对天津乃至中国其他城市的建设产生了深远影响。

然而,租界的存在也给天津带来了沉重的历史包袱。正如一位学者所言:“租界是西洋文化和中国传统及地域文化承载体,是天津多元文化的重要组成部分,曾作为中国近代历史上北方最为繁华的‘徽辅首邑’,见证了天津近代的繁荣和辉煌。”

1945年,随着中国抗日战争的胜利,天津的最后两个租界——英租界和法租界被正式收回,标志着天津租界时代的终结。这一事件不仅象征着中国收回了丧失已久的主权,也标志着天津开始走向真正的现代化。

回顾这段历史,我们不禁要问:租界究竟是福是祸?答案或许并不简单。租界的存在,既是西方列强侵略中国的产物,也是中国近代化进程中的一个特殊阶段。它给天津带来了现代化的机遇,也留下了殖民主义的烙印。今天,当我们漫步在天津的五大道,欣赏着那些充满异国情调的建筑时,或许更能体会到这段历史的复杂性与深刻性。