珍藏:《清静经》(完整版)「东汉」

发布时间:2024-09-16

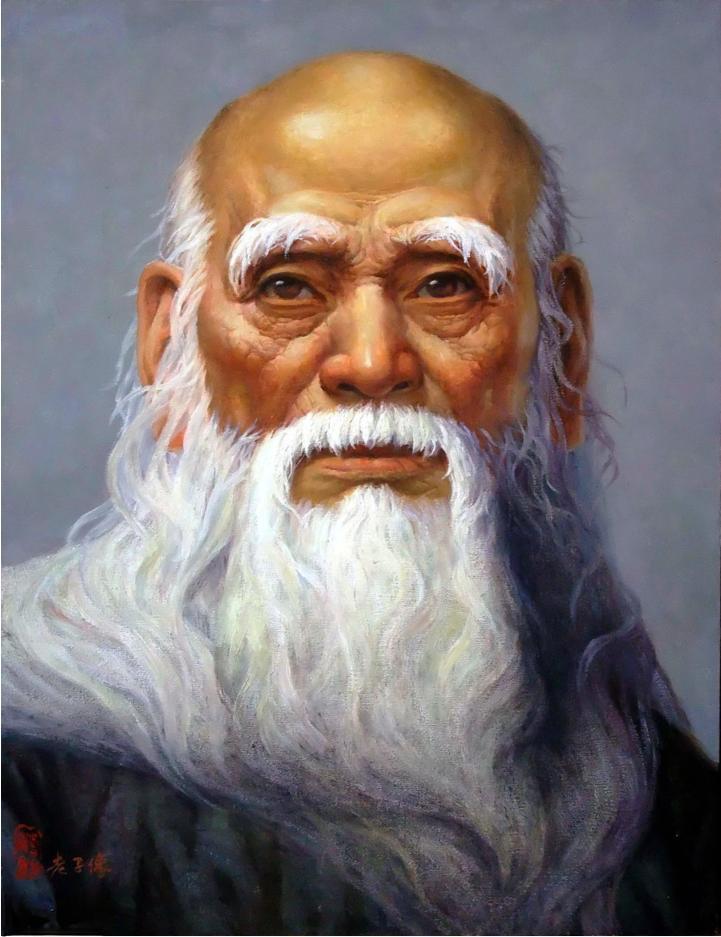

《清静经》全称《太上老君说常清静经》,是道教的重要经典之一。这部仅有四百字的短小精悍之作,却蕴含着深邃的哲学思想和修行智慧。虽然其具体成书年代不详,但学术界普遍认为它不晚于唐代。《清静经》的核心思想围绕“清静”二字展开,主张通过内心的澄明和欲望的遣散,达到与天地合一的境界。

在《清静经》中,“清静”不仅仅是一种心理状态,更是一种修行的方法和目标。经文开篇便以“大道无形,生育天地;大道无情,运行日月;大道无名,长养万物”来描述道的本质。这种对道的描述与《道德经》中的“道可道,非常道;名可名,非常名”有异曲同工之妙。然而,《清静经》进一步将道分为清浊动静,提出“清者浊之源,动者静之基”的观点,强调了清静对于万物生成的重要性。

《清静经》的核心修行方法是“遣欲澄心”。经文指出:“夫人神好清,而心扰之;人心好静,而欲牵之。”因此,修行者需要“常能遣其欲,而心自静;澄其心,而神自清”。这种通过内观和遣欲来达到清静的方法,不仅体现了道家的内修思想,也吸收了佛教的空寂观念。

在现代社会中,《清静经》的思想依然具有重要的启示意义。面对快节奏、高压力的生活,人们往往感到身心疲惫,难以找到内心的平静。《清静经》教导我们,通过减少欲望、静心内观,可以达到“寂无所寂,欲岂能生;欲既不生,即是真静”的境界。这种思想与现代心理学中的正念冥想有异曲同工之妙,都能帮助人们在纷扰的生活中找到内心的宁静。

然而,值得注意的是,《清静经》并非纯粹的道家著作。有学者指出,它实际上是儒释道三家思想的杂糅。其中既有道家的“清静无为”思想,也有儒家的等级观念,甚至还吸收了佛教的空寂理念。这种多元融合的特点,使得《清静经》在传播过程中更容易被不同背景的人所接受。

尽管《清静经》与《道德经》在某些表述上有所不同,但两者都强调了清静对于修行的重要性。《道德经》中提到“清静为天下正”,而《清静经》则进一步阐述了如何通过清静达到与道合一的境界。这种思想上的延续和发展,体现了道教思想的演变过程。

对于现代人而言,《清静经》提供了一种寻找内心平静的方法。它教导我们,通过减少欲望、静心内观,可以在纷扰的生活中找到一片宁静之地。这种思想不仅适用于个人修行,也可以应用于日常生活中。例如,在工作中遇到压力时,我们可以尝试暂时放下杂念,专注于当下,从而获得内心的平静。

总的来说,《清静经》作为一部道教经典,其思想内涵丰富,对现代人寻找内心平静具有重要的启示意义。它教导我们,通过清静无为的修行,可以在纷扰的生活中找到一片宁静之地,从而达到与天地合一的境界。这种思想不仅适用于个人修行,也可以指导我们在日常生活中保持平和的心态,面对各种挑战。