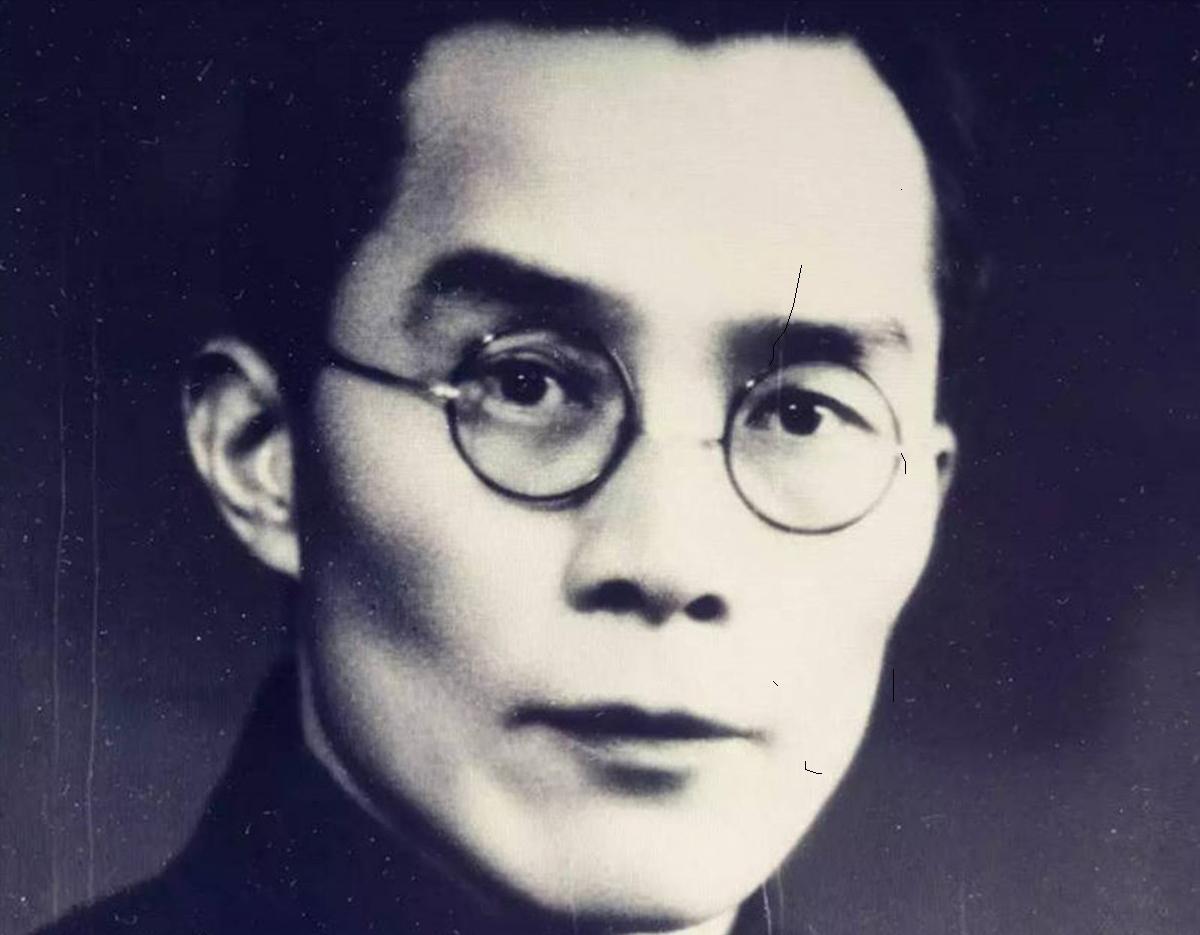

他是清华大学最受敬爱的校长,欣赏梅贻琦这六句格言,暗含大智慧

发布时间:2024-09-16

梅贻琦,这位被誉为“清华大学永远的校长”的教育家,以其卓越的领导力和深邃的教育思想,不仅将清华大学推向了中国高等教育的巅峰,更为中国现代教育的发展树立了不朽的丰碑。

1931年,梅贻琦临危受命,出任清华大学校长。彼时的清华,正处于内忧外患的困境之中。然而,仅仅7年时间,梅贻琦就带领清华跻身世界名校之列。这一成就,不仅源于他卓越的管理才能,更源于他独树一帜的教育理念。

梅贻琦最著名的教育理念莫过于“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。这句话不仅道出了大学的本质,也成为了他办学的核心指导思想。在梅贻琦看来,大学的真正价值不在于物质设施的豪华,而在于能否汇聚一批杰出的学者。正是基于这一理念,梅贻琦不遗余力地吸引国内外名师加盟清华,打造了一支堪称“豪华”的教师队伍。据统计,在梅贻琦掌校期间,清华汇聚了陈寅恪、冯友兰、朱自清等一大批学术大师,为清华的学术繁荣奠定了坚实基础。

除了“大师论”,梅贻琦还大力倡导通才教育。他认为,大学不应培养只有专门技术的“高等匠人”,而应是“周见洽闻”的“完人”。为此,他推行了一系列改革措施:设立通识课程,将文理科渗透在一起;重视基础课程的完善,包括本系基础课和外系基础课;将实践课程放在重要位置,培养学生的动手实践能力;倡导学术交流国际化,重视外语学习。这些举措不仅拓宽了学生的知识面,更为他们未来的发展奠定了坚实基础。

在治校方面,梅贻琦坚持“教授治校”的原则。他深知,大学教育的成功与否,关键在于教师队伍的质量。因此,他充分尊重教师的意见,实行民主管理,让教师在学校的决策中发挥重要作用。这种管理模式不仅调动了教师的积极性,也为学校的长远发展提供了智力支持。

梅贻琦的个人品格也深刻影响了他的办学理念。他为人专一公正,廉洁清明。正如陈寅恪所言:“假使一个政府的法令,可以和梅先生说话那样严谨,那样少,那个政府就是最理想的。”这种严谨、低调的作风,不仅赢得了师生的尊敬,也为清华营造了良好的学术氛围。

梅贻琦的教育思想对现代高等教育仍有重要启示。在当今这个知识爆炸的时代,通才教育的理念显得尤为重要。如何在专业教育和通识教育之间找到平衡,如何在学术自由和规范管理之间寻求和谐,这些都是现代大学需要思考的问题。梅贻琦的教育实践为我们提供了宝贵的经验。

梅贻琦的一生,正如他自己所说:“人生不能离群,而自修不能无独。”他用自己的言行诠释了什么是真正的教育家。他的教育思想和实践,不仅塑造了清华大学的精神,更为中国高等教育的发展指明了方向。今天,当我们回顾梅贻琦的教育生涯时,我们看到的不仅是一位杰出的教育家,更是一个时代的斯文。