唐朝与众不同的封爵,侯爵竟是从三品,还不如部长

发布时间:2024-09-19

唐朝的封爵制度独具特色,其中最引人注目的是侯爵的品级竟然仅为从三品,甚至不如某些高级官员。这种看似“降格”的做法,实际上反映了唐朝封爵制度的独特之处。

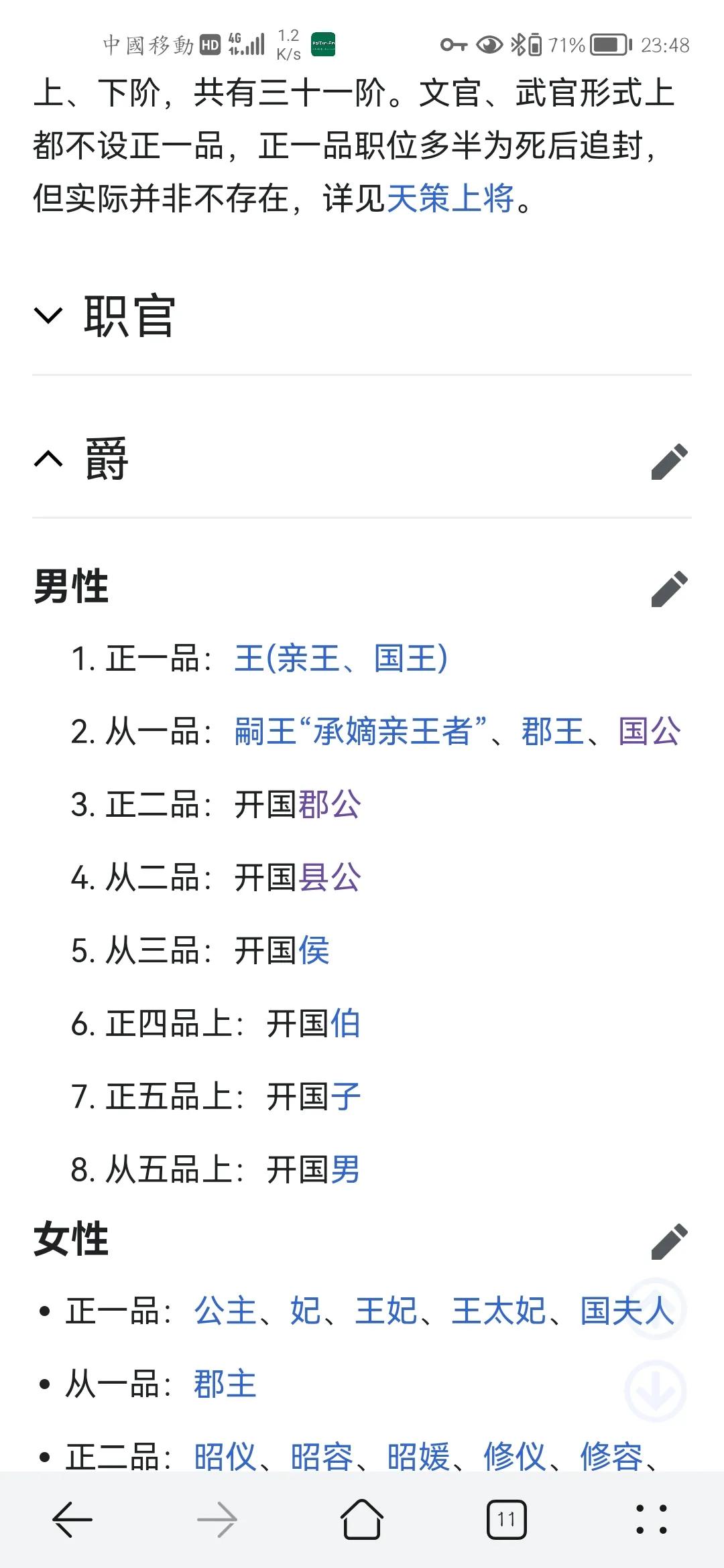

唐朝的封爵制度分为九等,从正一品的王爵到从五品上的开国县男。其中,开国县侯虽然位列第六等,但品级仅为从三品。相比之下,唐朝的高级官员如尚书省的六部尚书,品级为正三品。这意味着,一位侯爵在品级上甚至不如某些中央部门的负责人。

这种看似“降格”的做法,实际上体现了唐朝封爵制度的两大特点:一是爵位与官职的分离,二是爵位与实际权力的不对等。

首先,唐朝的官员可以同时拥有官职、散阶、勋官和爵位等多项身份。官职代表实际职务,散阶决定地位和报酬,勋官表彰军功,而爵位则更多地体现身份和荣誉。这种多元化的身份体系,使得爵位与官职可以相互独立,不必完全对应。

其次,爵位并不一定意味着实际权力。唐朝的爵位主要分为王、郡王、国公、开国郡公等九等,但真正掌握实权的往往是那些担任重要官职的人。例如,唐朝的三省六部制中,中书令、侍中、尚书令等职位才是真正掌握国家大权的关键岗位。

唐朝封爵制度的另一个显著特点是其演变过程。在唐朝前期,封爵主要集中在皇室宗亲,实行“非李氏不王”的政策。然而,到了唐朝后期,尤其是安史之乱后,异姓封爵逐渐增多,打破了以往的限制。

这种变化反映了唐朝政治生态的变迁。在国家面临危机时,统治者不得不借助更多有能力的人来稳定局势。以郭子仪为例,他在平定安史之乱中功勋卓著,最终被封为汾阳郡王。这种以军功为主要评判标准的做法,使得异姓封爵成为常态。

然而,爵位的泛滥也带来了一些问题。为了控制资源分配,唐朝规定王爵的后代继承爵位时,食邑等封赏必须减半,且逐年递减。这种做法虽然在一定程度上限制了贵族势力的扩张,但也削弱了爵位的实际价值。

与之前的朝代相比,唐朝的封爵制度在爵位等级和封地大小上都有所不同。例如,西周时期的五等爵制(公、侯、伯、子、男)中,最低的男爵也有固定的封地。而在唐朝,最低的开国县男虽然也有食邑,但规模相对较小,仅为三百户。

唐朝封爵制度的这些特点,对当时的政治生态和社会结构产生了深远影响。一方面,它为有能力的人提供了上升通道,增强了社会的流动性。另一方面,爵位与实际权力的不对等,也在一定程度上维护了中央集权。

总的来说,唐朝的封爵制度既体现了传统贵族制度的延续,又融入了新的政治考量。它既是一种荣誉象征,又是一种政治工具,反映了唐朝复杂的政治生态和社会结构。这种独特的制度设计,为后世提供了宝贵的历史经验。