古人的伦理观:“饿死事小,失节事大”到底有多残酷?

发布时间:2024-09-02

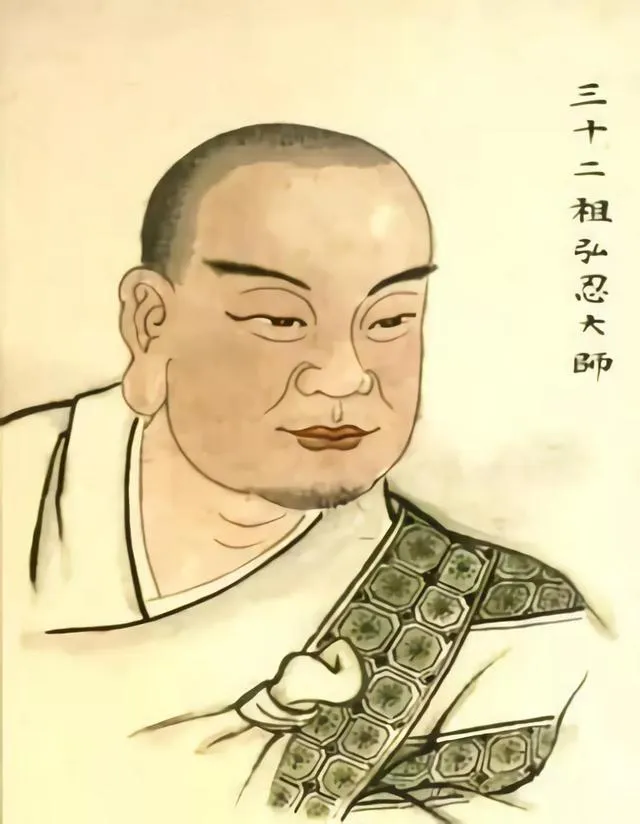

“饿死事小,失节事大”这八个字,道出了古代中国社会对道德节操的极端重视。这一观念最早出自北宋理学家程颐之口,却在后世引发了深远而复杂的反响。

程颐在《二程全书·遗书二十二》中提出:“或有孤孀贫穷无托者,可再嫁否?曰:‘只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大。’”这段话的本意是强调无论男女,都应该坚守道德底线,即使面临生存困境也不应违背节操。程颐的观点并非仅针对女性,而是涵盖了整个社会的道德要求。

然而,随着时间推移,这一观念逐渐被曲解和滥用。南宋理学家朱熹将其重新翻找出来,作为劝人守节的工具。在朱熹的解读下,“饿死事小,失节事大”逐渐演变成主要针对女性的道德枷锁。明清时期,这一观念更是被官方大力宣扬,成为禁锢女性思想和行为的利器。

《明史·列女传》记载,永乐年间浙江定海县有一家婆媳双寡,家境贫寒。当时的尚书蹇义遇见她们,诘问道:“何为不嫁?”婆媳回答:“饿死事极小,失节事极大。”这一场景生动地展现了当时社会对女性的严苛要求。

鲁迅曾尖锐批评道:“由汉至唐也并没有鼓吹节烈,直到宋朝,那一班‘业儒’的才说出‘饿死事小,失节事大’的话,看见历史上‘重适’两个字,便大惊小怪起来。”胡适也指出:“若不问个人的境遇体质,只晓得说‘忠臣不事二君,烈女不更二夫’;只晓得说‘饿死事极小,失节事极大’(用程子语),这是忍心害理,男子专制的贞操论。”

事实上,程颐的原意并非如此狭隘。他强调的是普遍意义上的节操,而非仅仅针对女性的贞洁。章太炎指出:“程叔子又有嫠妇失节事大,饿死事小之说,为近人所讥。其言诚过,然妇人不践二廷,旧有是说,亦因缘礼俗而为言耳。”陈荣捷也认为,程颐谈论的中心问题是普遍意义上的节操问题,而非具体的寡妇再嫁问题。

这一观念的演变反映了古代中国社会结构和权力关系的变迁。从最初对普遍道德的强调,到后来对女性的特殊要求,再到最终成为维护男权社会的工具,“饿死事小,失节事大”见证了中国社会从相对开放到日益保守的过程。

尽管这一观念在历史上造成了许多悲剧,但我们也不能完全否定它的积极意义。正如叶恭绰所言:“宋人所谓饿死事小,失节事大,颇为近人诟病。余意此指是非善恶,且括男女而言,非专说女为男守节也。”在某些情况下,这一观念确实起到了砥砺人格和气节的作用。

今天,当我们重新审视这一古老观念时,应该既看到它的局限性,也要认识到其中蕴含的对道德操守的重视。在现代社会,我们更应该倡导平等、自由的价值观,让每个人都能在尊重他人权利的基础上,自由地追求自己的幸福。同时,我们也要警惕任何形式的道德绑架,避免将个人选择上升为道德审判。

“饿死事小,失节事大”这八个字,承载了中国传统文化的复杂性。它既反映了古人对道德的执着追求,也暴露了封建社会的种种弊端。在今天,我们需要以更加开放和包容的态度来看待这一观念,既不盲目崇拜,也不全盘否定。只有这样,我们才能在传承优秀传统文化的同时,不断推动社会进步。