革兰氏染色应用(原理,方法,步骤,优缺点)

发布时间:2024-09-16

1884年,丹麦医生汉斯·克里斯蒂安·革兰发明了一种简单而有效的细菌染色方法,这就是著名的革兰氏染色法。一个多世纪以来,这项技术已成为微生物学实验室中最基本、最常用的检查方法之一,在医学诊断中发挥着不可替代的作用。

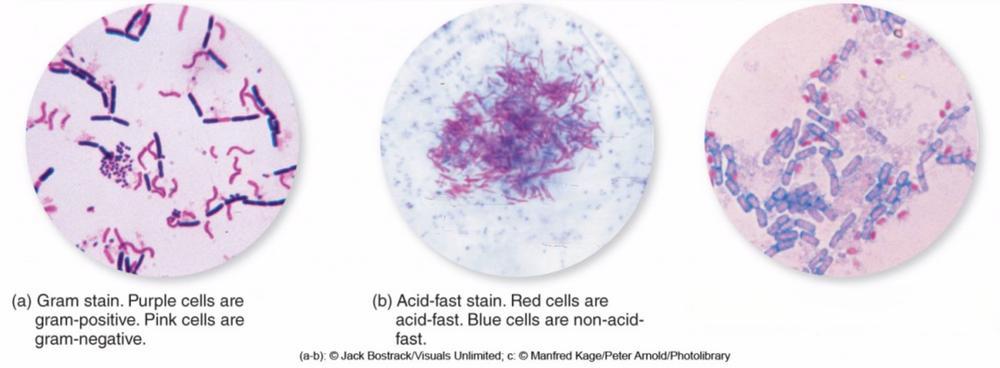

革兰氏染色法的核心原理是利用细菌细胞壁的生物化学性质差异来区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。具体来说,革兰氏阳性菌的细胞壁厚,主要由肽聚糖组成,而革兰氏阴性菌的细胞壁较薄,外层富含脂多糖。这种结构差异导致两种细菌在染色过程中表现出不同的反应。

革兰氏染色的过程可以概括为四个步骤:初染、媒染、脱色和复染。首先,使用结晶紫对细菌进行初染,使其呈现紫色。然后加入碘液作为媒染剂,形成不溶性的结晶紫-碘复合体。接下来的关键步骤是使用酒精脱色,革兰氏阳性菌由于细胞壁结构致密,能够保留染料,而革兰氏阴性菌则会被脱色。最后,使用番红进行复染,使革兰氏阴性菌呈现红色,而革兰氏阳性菌仍保持紫色。

这项技术在医学诊断中具有重要意义。通过简单的革兰氏染色,医生可以在短短5分钟内确定细菌的类型,从而初步判断可能的感染源,并选择合适的抗生素进行治疗。这比传统的细菌培养方法要快得多,后者通常需要几天时间才能得到结果。

然而,革兰氏染色技术也面临着一些挑战和局限性。首先,并非所有细菌都能通过革兰氏染色准确分类,例如分歧杆菌就需要使用抗酸染色法。其次,某些细菌在染色后可能会显示出不确定或多变的颜色,这给诊断带来了一定的困难。此外,细菌的培养时间也可能影响染色结果。

面对这些局限性,研究人员正在积极探索新的方法来改进细菌鉴定技术。例如,郑州大学的研究团队开发了一种基于碳纳米点的新型抗菌剂,能够准确识别并杀灭革兰氏阳性细菌。这种纳米材料不仅能够特异性地染色革兰氏阳性菌,还能在近红外光照射下产生活性氧,有效杀灭细菌。这种方法不仅快速准确,还避免了传统抗生素可能导致的耐药性问题。

另一个值得关注的研究方向是自动化镜检结合人工智能分析系统。北京协和医院的研究人员使用自动化镜检系统对阴道分泌物进行革兰氏染色分析,结果显示,该系统与人工镜检相比,具有较高的准确性和一致性。这种方法可以显著提高实验室检测效率,减轻人工镜检的工作负担。

尽管革兰氏染色技术已经存在了一个多世纪,但它仍然是医学诊断中不可或缺的工具。随着新技术的不断涌现,我们有理由相信,未来的细菌鉴定方法将会更加准确、快速和智能化,为临床诊断和治疗提供更有力的支持。