《长恨歌》详细解读

发布时间:2024-09-16

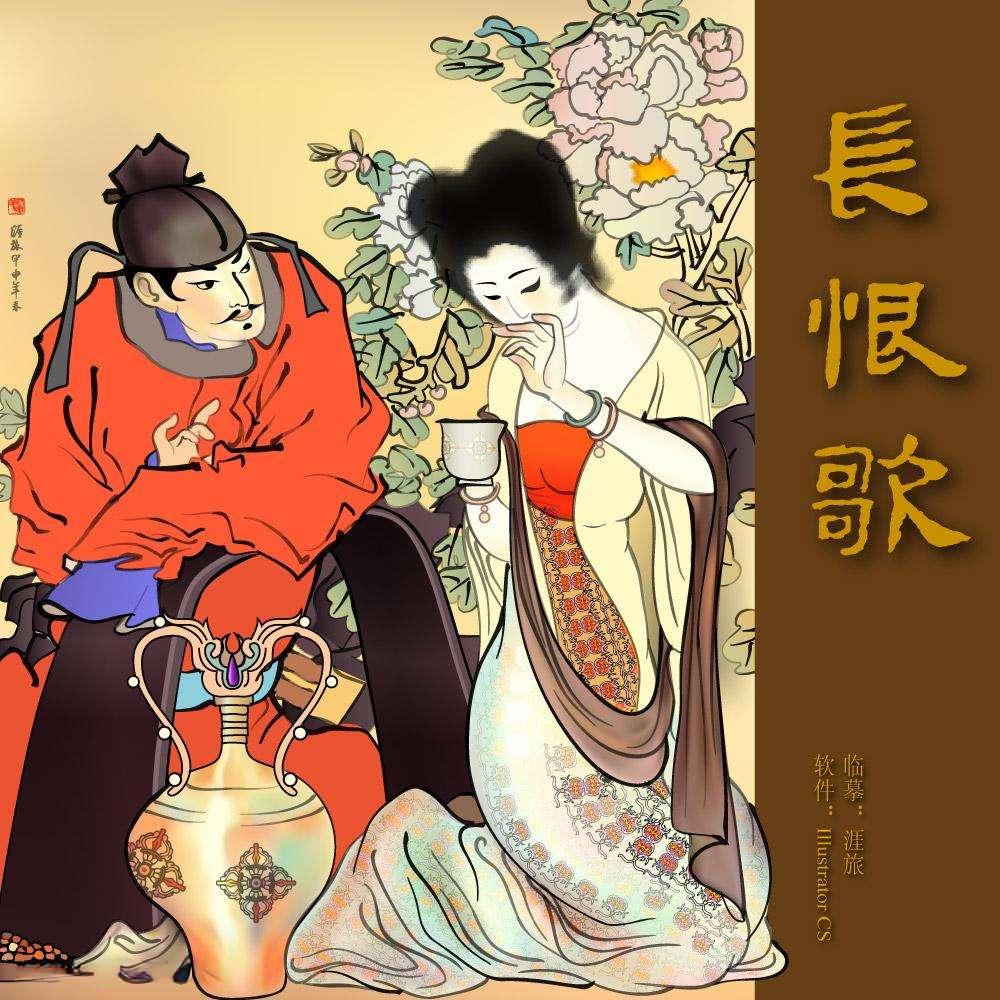

白居易的《长恨歌》创作于唐宪宗元和元年(806年),距今已逾千年,却依然广为传颂,成为中国文学史上不朽的名篇。这首诗以唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧为题材,通过对历史人物和事件的生动描绘,展现了诗人卓越的艺术才华和深刻的思想内涵。

《长恨歌》的创作缘起于白居易与友人王质夫、陈鸿的一次游历。他们在仙游寺谈论起唐玄宗和杨贵妃的故事,激发了白居易的创作灵感。诗中“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得”等开篇之句,既含有对唐明皇统治天下的讽喻,又借鉴了《诗经·关雎》中男女相恋的民歌风格。这种将帝王故事与民间传说相结合的手法,使得《长恨歌》既有历史的厚重感,又富有浪漫色彩,满足了读者对传奇故事的向往。

在艺术特色方面,《长恨歌》语言通俗易懂,音韵和谐,富有音乐美。诗中运用了大量的比喻、夸张等修辞手法,如“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”等句子,生动描绘了杨贵妃的美貌和唐玄宗对她的宠爱。同时,白居易巧妙地运用了叙事与抒情相结合的手法,将历史事件与人物情感融为一体,使得诗歌既有史诗的宏大叙事,又有抒情诗的细腻情感。

《长恨歌》的主题历来众说纷纭,但“恨”无疑是贯穿全诗的核心。这里的“恨”并非单纯的怨恨,而是包含了遗憾、惋惜、爱等多种复杂情感。诗中通过对唐玄宗与杨贵妃爱情悲剧的描写,表达了对美好爱情无法实现的遗憾,以及对历史人物命运的惋惜。同时,诗中也隐含了对唐玄宗沉迷美色、荒废朝政的批评,体现了诗歌的政治寓意。

《长恨歌》对中国文学产生了深远影响。它开创了以历史人物为题材的长篇叙事诗的先河,为后世文学创作提供了新的范式。诗中对爱情的描写细腻入微,为后世爱情文学的发展奠定了基础。同时,《长恨歌》的语言风格和艺术手法也为后世诗人所借鉴,成为中国古典诗歌中的典范之作。

千年之后,《长恨歌》依然以其独特的魅力吸引着读者。它不仅是一首优美的诗歌,更是一部浓缩了历史、政治、爱情等多重内涵的文学杰作。通过这首诗,我们得以一窥唐代社会的风貌,感受诗人对历史的思考和对人生的感悟。《长恨歌》的魅力,正在于它将历史与文学完美结合,将宏大叙事与个人情感巧妙融合,成为了一部跨越时空的文学经典。