出世与入世,小乘和大乘,你还在为如何修道困扰吗?

发布时间:2024-09-16

当今社会在政治、经济、科技等多重因素的推动下,人的生产、生活方式乃至思想模式都有了显著转变,因此一些问题亟需再度思考,宗教界尤为如此。

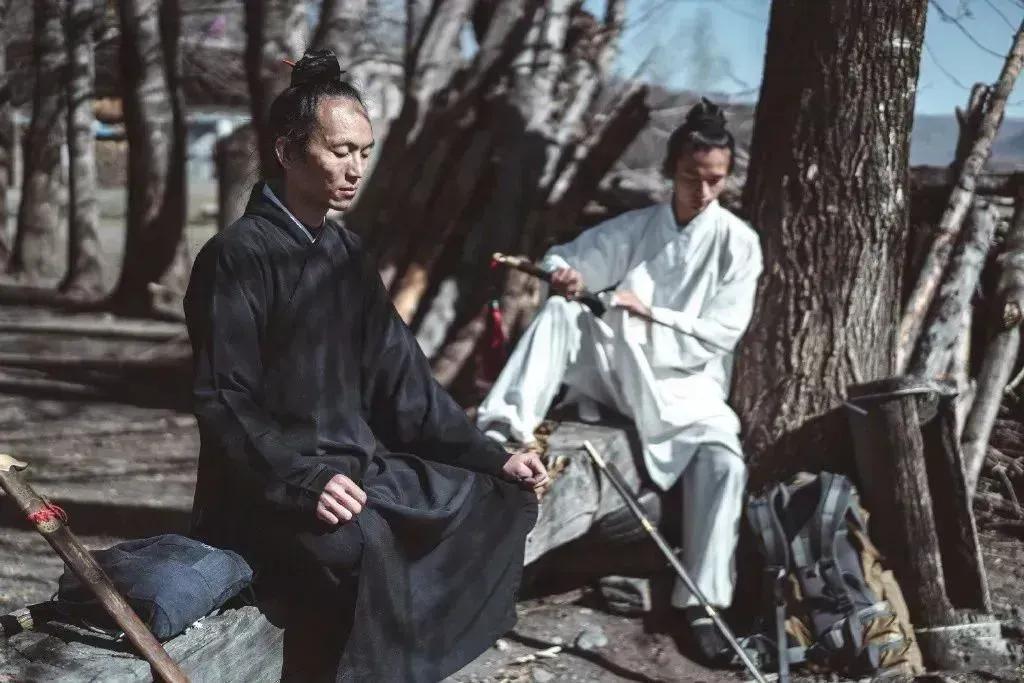

例如:宗教应更贴近人民生活,还是应保持其神秘感?修道者应选择出世静修,还是入世行善?实际上,古代师父已针对出世、入世、小乘、大乘等进行过深入分析,虽时隔久远,今我们借此机会重新回顾与梳理一遍。

一、出世、入世、小乘、大乘的定义

所谓出世,是指修道者隐退尘世,专注于自我的身心修炼;而入世则是修道者投身于世间,致力于解除众生苦难、普度众生。

小乘与大乘则源于佛教的理念,但同样可借鉴于道教及其他宗教之中。

乘,是能载人到达某种境界的象征。

小乘和大乘的界定则是释迦牟尼去世后,学佛者因观点分歧而产生的。

大乘佛教徒通常贬斥原始佛教及部派佛教为小乘,而部派佛教则认为大乘经典并非出自释迦牟尼之口。

小乘信奉释迦为教主,而大乘则认为在三世十方中有无数的佛。

小乘追求自我解脱,灭除烦恼,证果开悟;而大乘同样关注涅槃与解脱,但不否定现实世界,践行勤修求智、利益众生等。

如此看来,在西方,天主教和基督教的修道院与教堂,有些建于人们聚居地中,也有一些选址在深山静林之处。

相同的修行者与慈爱之心,何以会有如此不同的选择?

二、出世、小乘、独善其身

为何选择出世?纵观历史,出世者的原因各异。

从外因来看,上古传说中有大隐士许由,因尧帝治下太平,而选择隐退;庄子与列子则因当时诸侯喜利轻道而不愿入世,因他们无力实践理想,且在世间生存艰难;金元之际,社会动荡,全真道教犹如黑暗中的明灯,倡导出家修行,重视个人的修练,救助他人,所谓“内功外行”。

此外,古代宗教亦承担着慈善之功能,很多无家可归者常常依赖于宗教庇护。

从内因来看,修道者远离世俗,以避免干扰,并专心于性命之修。

老子《道德经》第十六章提到:“致虚极,守静笃……”,远离世俗诱惑,放下功名利禄,在宁静状态中领悟宇宙与人生的真谛,专注于自己的气息精华,使之与自然合而为一。

就佛教四谛而言:“苦集灭道”,旨在教导人们看破人生的生死无常,从而寻求解脱与放下。

在此中,也不乏东晋陶渊明之类的隐士,他以“少无适俗韵,性本爱丘山”自称,并在《归去来兮辞》中从容笑谈:“三径就荒,松菊犹存……”。

凡人若无足够智慧与福德,难免看事不明,行事无善缘,即使身处世间亦多艰难。

唐代的司马承祯祖师在《坐忘论·信敬第一》中曾言:“壁耀连城之彩,卞和致刖;言开保国之效,伍子从诛。”即便您怀善心、行善事,也未必能有佳果,何况于行不善者呢?与陶渊明时代相近,因卷入政治漩涡而丧命的名士不乏其人,如何晏、嵇康等。

因此,修道之路不可轻视,出世以专心修炼,仿佛蒸饭,若锅密封良好,成就更快。

对修道者而言,出世修炼并非终南捷径,也并不是逃避社会责任,而是需要真正深入实践。

丘长春祖师在《垂训文》一书中将修炼分为三个阶段:“夫上乘者,修真养性,苦志参玄,证虚无之妙道……”这一划分依据即是我们熟悉的《道德经》第四十二章里所述:“道生一、一生二、二生三,三生万物。”

出世之道在于个人修炼,无论隐居山洞,或共同修持,恒心毅力始终是关键。

无论个人修行还是集体活动,安定存框架与制度都是重要的。

早在东汉天师道建立时就已设定戒律,随着教派的发展,戒律不断演变,直至全真道教之巅,戒律可谓日益具备。

而对于那些仍未领悟道理或虽已明白却难以控制自我的初学者而言,戒律无疑是一座非常有效的桥梁。

学习道教与修真者在初学时期往往会遭遇各种困惑与烦恼,但是只须坚定信心,依规修行,最终或可如丘祖所言,炼就明净之心,观宇宙万象,心中无隐。

三、入世、大乘、兼济天下

佛教《般若波罗蜜多心经》开篇着重阐述:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。”若仅止于此,则可谓小乘,但随之而来的:“舍利子,色不异空,空不异色……”,此句则引领向大乘。

当众生认清万物的虚妄后,若再进一步放下执念,则可用洒脱的心态对待周遭事物,便是趋向大乘的表现。

老子在《道德经》第一章中论及现实与超越统一:“道可道,非常道;名可名,非常名。

无名,天地之始;有名,万物之母……”这是修道的核心。

修行之道并非物质的习惯,而是活着的智慧。

小乘作为大乘的基础,出世的功力更是入世的保障。

至于修道者当自身智慧恒定,免于外物干扰,命功坚固,便因获得宇宙法则之理解与实践而自然而然地回馈世人。

王重阳祖师在《重阳立教十五论》也论述道:“法身者,无形之象也……若得此道,则可养之。”愿归意指出世。

孔子亦曾告诫弟子:“汝徒知乐天知命之无忧,未知乐天知命有忧之大也。”从宇宙角度看万物生死,正如《道德经》第五章所示:“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”

然而,圣人于万物生死无常之中看见每一个生命的生存之美。

《道德经》第六十七章提到:“我有三宝,持而保之;一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。”可见,得道者并非自私,得道的慈悲,源于自然,不求回报,正如佛教所言:无缘大慈,同体大悲。

怀揣大悲之心、施与众生的心,确实十分崇高,但这同时意味着承担与奉献。

《玄门日诵早晚功课经》言:“一入大乘路,孰计年劫多……”而《孟子》亦说:“故天将降大任于是人也,必先苦其心志……”

基督教有言:耶稣背负十字架为人类罪行而献身,俄罗斯诗人屠格涅夫在其诗篇《门槛》中展现了类似主题。

为何有如此崇高的慈悲、雄心壮志却也必将承受更多苦难?因这便要面对更多自私与混沌,亘古之罪,承担更多社会责任。

由于面临重重困难,修大乘、入世法者需具备更丰厚的智慧与能力,而这正是依托于出世的修行,以修身养性作为对社会的支撑。

出世修行是入世实践的基石,而小乘则为大乘所奠基。

《道德经》第六十三章说:“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细……”。

正因圣人未曾先锋,故能成就伟大。

秉持慈悲心和追求普世幸福的事业,方法则需与自然相合,而非依一时热情而行,切不可任意妄为。

《道德经》第二十三章指出:“希言自然……”,即便天地间变化万千,也需遵循其法则。

希腊神话中,普罗米修斯因偷火而与宙斯产生矛盾,后与之和解,而此和解可能隐喻着人类主观努力与客观规律的协调。

《周易》也有相关论述。

世间还有一种误解,认为出世是愤世嫉俗,入世则该享乐逍遥。

然,修道者的出世并不失去慈爱之心和理想抱负;而入世亦不能失去纯朴本性与超然智慧。

出世要清明,而入世则需厚重。

若不清,即便身处出世之名也难追求实质;若不厚,虽然身合法世,却难以收获幸福。

清者为智慧,厚者为福德。

修道者不断积累善行与福德,清理业障,开启智慧,纵未必能立即触达大道,但只要持之以恒、坚定信念,必将离道愈近,离幸福愈近。

真正的得道者,出世与入世并无二致,均融汇为一体。