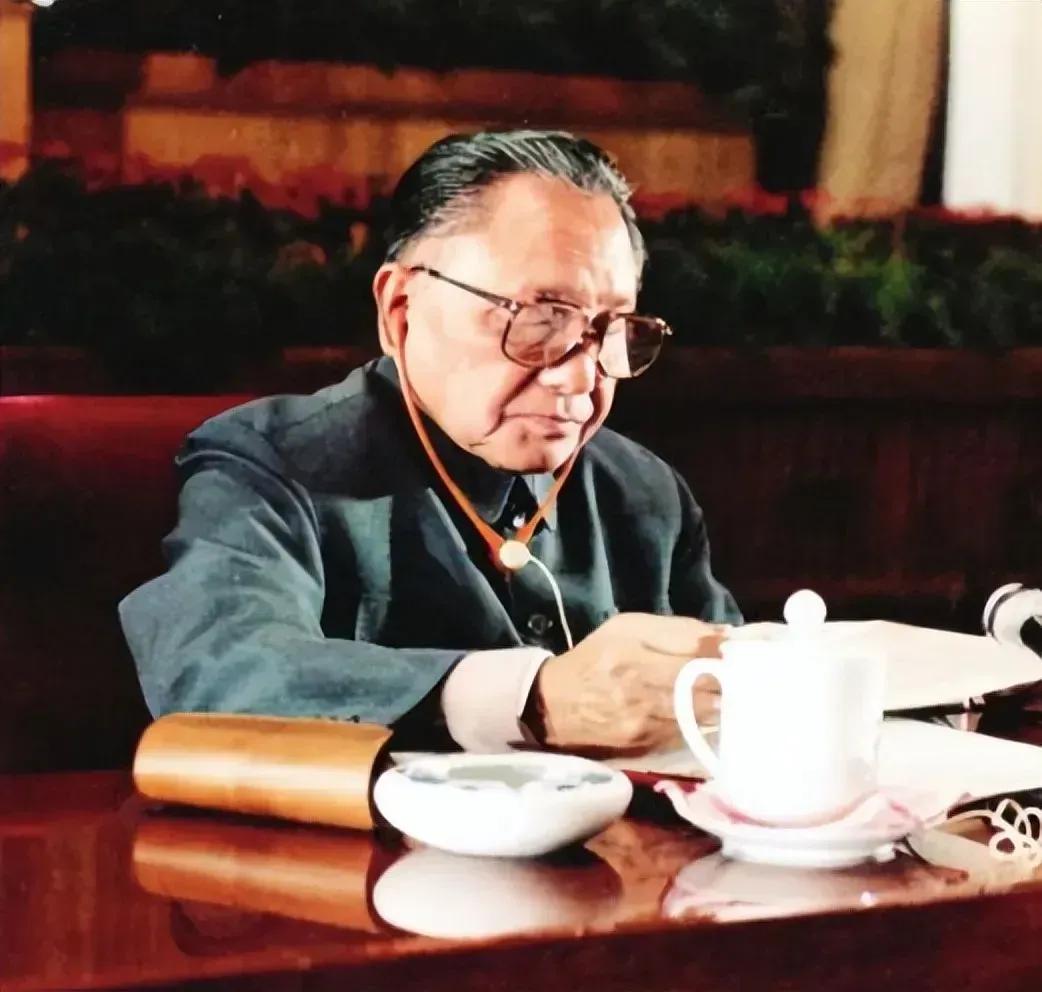

邓小平晚年饱受疾病折磨,生前留下3条遗言,都说了什么?

发布时间:2024-09-16

1997年2月19日,邓小平再次被推进抢救室。

当时他已93岁,经过医护人员近4个小时的努力,最终依然没有奇迹发生。

当晚21时08分,邓小平的心脏停止了跳动。

虽然人们早已预料到这一天的到来,但依然难以接受这个事实。

邓小平晚年备受帕金森病的折磨,1996年12月住院治疗时,医生诊断他的帕金森病已进入晚期,并伴有肺部感染,最终导致呼吸循环功能衰竭。

1989年11月,邓小平终于实现了“全退”的愿望,真正过上了不问世事的退休生活。

据邓林回忆,邓小平的退休生活非常简单,早晨一般在七点多起床,然后喝一杯特别浓的绿茶,大约八点半左右开始吃早餐。

邓小平的早餐和很多普通家庭一样,保持了他一贯去繁就简的习惯。

主食一般是油条、馒头,搭配一杯豆浆;有时会吃面包、喝咖啡。

他吃饭的速度很快,吃完便开始看报纸、批阅文件,每天都是这样固定的作息。

身体状态较好时,邓小平每天会在10点左右去院子里散步,这是他一天中最轻松的时刻。

身体状态较好时,邓小平每天会在10点左右去院子里散步,这是他一天中最轻松的时刻。

午饭时,他偶尔会喝一点绍兴黄酒,在长女邓林的记忆中,他喜欢喝酒却不贪杯,甚至还戒掉了抽了一辈子的烟。

除此之外,邓小平晚年最大的爱好是打桥牌,每周都会玩1-2次。

下午6点半,他会准时坐到餐桌前用餐,然后会去看《新闻联播》,大约晚上10点上床休息。

邓小平在生命的最后几年中,一直保持着规律的生活习惯,这也是他长寿的重要秘诀之一。

他简单到近乎普通的晚年生活,让他有时间享受儿孙绕膝的幸福晚年,但随着年龄的增长,健康状况开始走下坡路。

1994年春节过后,邓小平始终没有在公开场合露面,引发了外界的各种传言,甚至有外媒多次报道他“病危”的消息,但这些不怀好意的揣测并未影响他的晚年生活。

然而,随着邓小平的帕金森病越来越严重,他的健康状况开始急剧恶化。

1996年12月的一天,邓小平早晨醒来后感到呼吸困难,还伴有剧烈咳嗽,影响了他的行动能力。

1996年12月的一天,邓小平早晨醒来后感到呼吸困难,还伴有剧烈咳嗽,影响了他的行动能力。

家里的保健医生无法应对,迅速将邓小平送至距家10公里之外的301医院。

在住院后,经过医护人员的抢救,邓小平脱离了危险。

据当时的主治医师吴蔚然回忆,邓小平的心、肝、脾等身体指标尚属正常,也没有糖尿病、前列腺炎等老年人常见的疾病。

最终击垮他身体的是帕金森病,这种疾病治了十几年却未能控制住。

随着邓小平住院时间的延长,他的身体在帕金森病的折磨下越来越差,疾病不断蔓延至呼吸系统,并出现了严重的肺部感染,最终导致他呼吸衰竭。

其实,邓小平刚住院时精神状态还不错,只是听力和视力明显下降,行动能力也受到较大影响。

随着病情加重,邓小平的身心受到了巨大的打击,但令医护人员敬佩的是,他从未因病痛呻吟过一声。

在病床上,邓小平大多数时间都处于昏睡状态,偶尔清醒时似乎想对身边人说点什么,但却始终没有开口。

在病床上,邓小平大多数时间都处于昏睡状态,偶尔清醒时似乎想对身边人说点什么,但却始终没有开口。

邓小平的随身医护黄琳明白,这位坚强的老人已经病入膏肓,他希望邓小平再给人民留下几句话,但他只是摆摆手。

2月19日,邓小平因呼吸衰竭只能借助呼吸机勉强维持呼吸。

当天下午,邓小平再度陷入昏迷,以前也经历过几次类似情况,但这次奇迹并未出现。

从下午5点多一直抢救到21点08分,最终医生含着悲痛的心情向邓小平的家属宣告了这个噩耗。

卓琳在邓小平去世后回忆:“一切都发生得太突然,我根本没想到,他这一走就再也没回来。”邓小平的心脏停止跳动后,他的夫人卓琳给当时坐镇首都的江泽民写了一封信。

这封信中传达了邓小平临终前的三个嘱托:1,不搞遗体告别仪式,不设灵堂;2,解剖遗体,留下角膜,为医学研究贡献;3,把骨灰撒入大海。