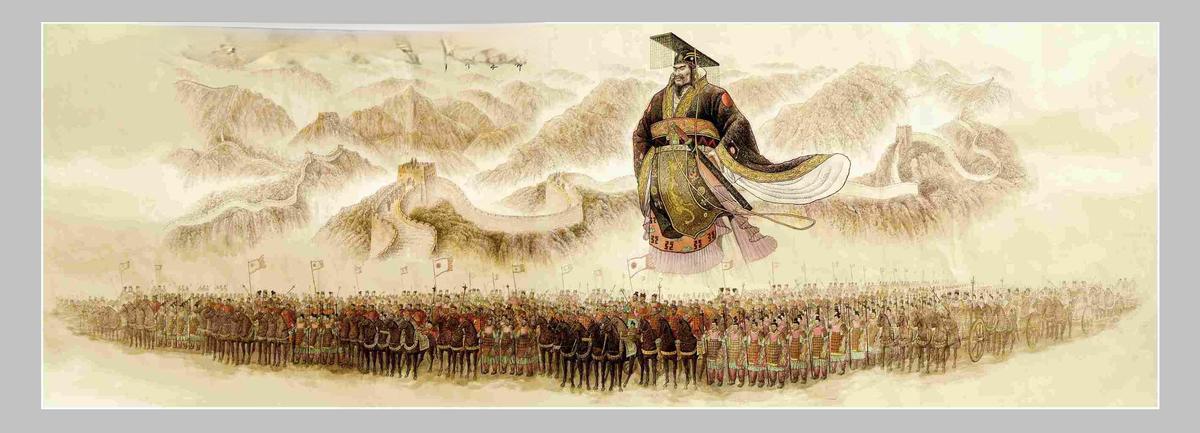

浅论、秦始皇修建长城的意义与影响

发布时间:2024-09-15

长城,这个被誉为世界七大奇迹之一的伟大工程,不仅是中国古代军事防御的杰作,更是中华文明发展的重要见证。从春秋战国时期的“互防”之墙,到秦始皇统一六国后连接而成的“万里长城”,再到明代完善后的军事防御体系,长城的演变历程折射出中国历史的沧桑巨变。

作为军事防御工程,长城的首要功能是抵御北方游牧民族的侵扰。据史料记载,自秦至清的2000多年间,在长城沿线进行的战争就有350多次。长城并非简单的城墙,而是一个由城墙、关隘、敌台、烽火台和城堡等组成的完整军事防御体系。以明代长城为例,它西起嘉峪关,东至鸭绿江,全长6700千米,号称“万里长城”。长城上的烽火台和瞭望塔构成了高效的预警系统,而城墙本身则成为抵御骑兵冲击的坚固屏障。

然而,长城的意义远不止于军事防御。它还深刻影响了中华文明的地理边界和文化认同。长城大致沿着400毫米等降水线修建,无意中划分了农耕与游牧两种经济形态的分界线。这一地理特征不仅塑造了中国的自然边界,也在某种程度上塑造了中华民族的文化边界。长城内外的居民在长期的交往中逐渐形成了独特的文化认同,促进了民族融合。

从历史的角度来看,长城的修建并非一蹴而就。早在春秋战国时期,燕、赵等国就开始修筑长城。秦始皇统一六国后,将秦、赵、燕三国的旧城墙连接起来,形成了最初的“万里长城”。汉代继续扩建,形成了历史上最长的长城。到了明代,长城的防御体系达到了顶峰,形成了今天我们所见的规模。这一漫长的历史过程,见证了中国从分裂走向统一,从防御走向开放的发展轨迹。

在当代,长城作为世界文化遗产,其价值已远远超越了军事防御的范畴。它成为了中华民族的文化象征,承载着丰富的历史记忆和文化内涵。天津大学建筑学院教授张玉坤团队的研究表明,长城是一个集军事防御、民族交融、经济贸易、文化交流于一体的“秩序带”。这一观点为我们重新认识长城提供了新的视角。

然而,长城的保护现状令人担忧。据统计,在明长城全长6259.6千米的人工墙体中,只有8.2%保存状况尚好,74.1%保存较差或仅余基底部分。这提醒我们,保护长城不仅是保护一座古老的建筑,更是保护中华民族的文化根脉。

长城,这个凝聚了中华民族智慧和汗水的伟大工程,见证了中国从古代到现代的沧桑巨变。它不仅是抵御外侮的军事防线,更是促进民族融合的文化纽带。在新时代,我们更应该珍惜和保护这份宝贵的文化遗产,让长城精神继续激励我们前行。