从墓志铭看中国古代丧葬礼俗

发布时间:2024-09-16

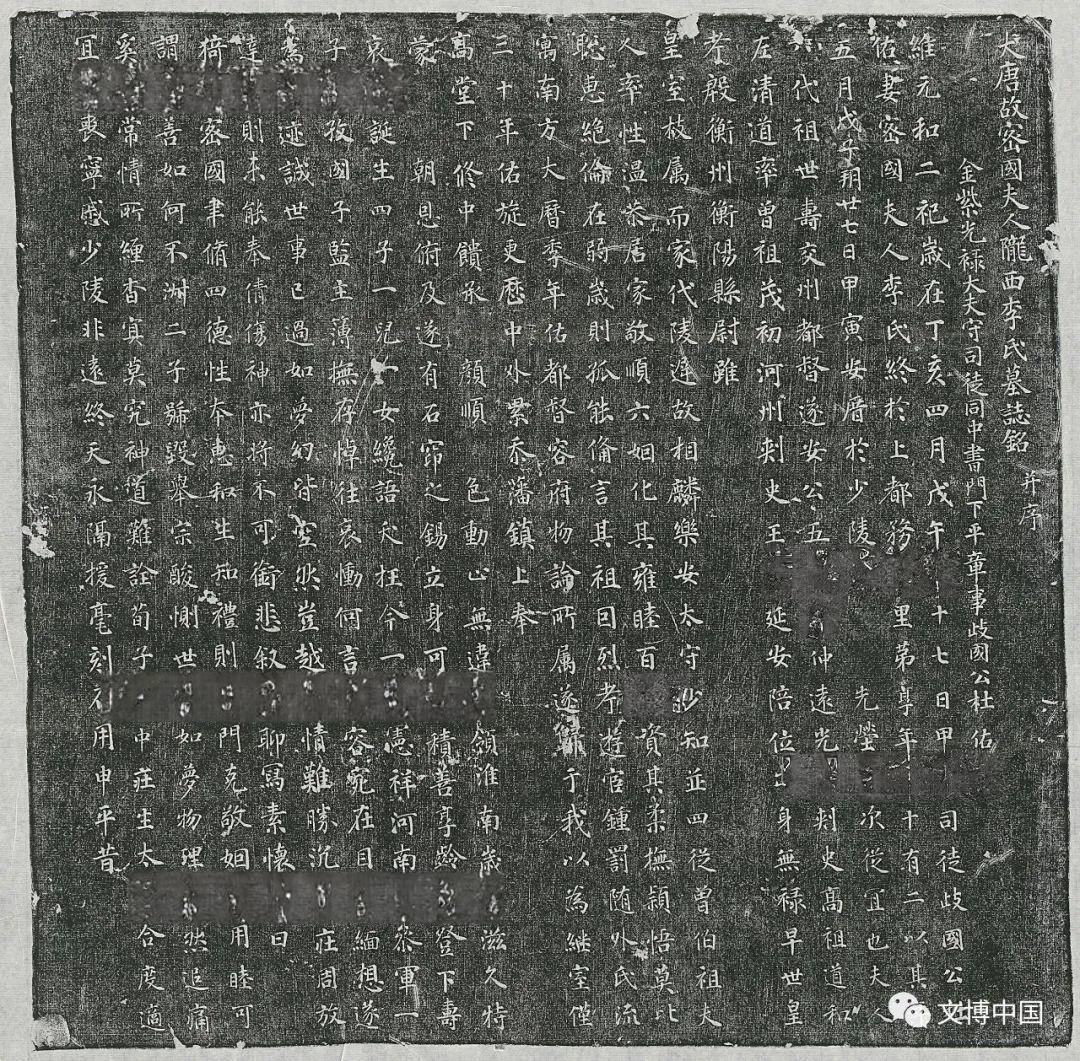

墓志铭,这方小小的石板,承载着千年的哀思与礼俗。从最初的简单铭文,到后来的长篇大论,墓志铭的演变折射出中国古代丧葬礼俗的变迁,更深刻地反映了孝道观念的演进。

墓志铭的起源可以追溯到秦汉时期。1975年出土的睡虎地秦简中,就有墓主人收到的家书。然而,这些早期的陪葬文本内容过于简单,或并非特地为死者而作,还不能算是真正意义上的墓志铭。直到汉代,随着道教成仙之说的流行和儒家孝道文化的鼎盛,人们才开始重视出殡规格和祭祖仪式。一些地方豪门开始为家族中的死者建祠立碑,在碑文里颂扬死者生前的功绩和品德。

这种墓碑因为外露在地面,可以被他人看到,很快就成为了一种攀比的工具。正如现代人有天价骨灰盒和墓地,古代也有类似的攀比现象。建安十年,曹操下令不得厚葬,更禁止为死者立碑,明面上的理由是提倡节俭。此后的魏晋南北朝时期,“禁碑令”一直延续下去。但外露的墓碑不让立了,埋入墓穴的墓志自然就兴起了。

墓志铭的兴起,某种程度上是对“禁碑令”的一种变通。它不仅满足了人们对死者纪念的需求,也成为了一种新的攀比工具。唐朝之前,墓志铭的字数一般在千字以下,到了唐朝就卷到了两三千字;到了宋朝,长篇墓志铭可以达到五千甚至一万字,堪比一篇中篇小说。

这种字数的增加,与请名家撰写墓志铭的风气有关。对死者亲人来说,请专家写墓志铭不仅可以赞扬死者,还能对出重金请他们写墓志铭的孝子贤孙一顿猛夸。对名家来说,这也是一个赚钱的门路。随着需求的增加,大约在晚唐时期,就已经有了专业的工坊向普通家庭提供全套的丧葬服务,包括定制墓志铭。

然而,那些真正出自死者亲人或死者本人之手的墓志铭,往往更加真实动人。比如《曹因墓志》是现存墓志铭中最早的由女性撰写的墓志之一。曹因是唐朝人,父亲和祖父都当过官,但他三次科举都没有考上,就干脆不考了,回老家当清闲地主。后来他英年早逝,妻子周氏亲笔为他写了墓志,在墓志里特意指出:“祖、父皆仕于唐高祖之朝,唯公三举不第。”这种自嘲式的记录,只有亲人才会如此坦诚。

墓志铭的发展历程,反映了人们对死亡态度的变化。从最初的简单记录,到后来的长篇大论,再到追求文学价值和社会意义,墓志铭已经成为一种特殊的文体。它不仅是对死者的纪念,更是对生者的一种慰藉。正如韩愈所言:“君子居其位,则思死其官;未得位,则思修其辞以明其道。”通过墓志铭,人们试图为逝者塑造一个正面形象,同时也传递着对孝道的理解和诠释。

墓志铭的演变,折射出中国古代丧葬礼俗的变迁,更深刻地反映了孝道观念的演进。从简单的铭文到长篇大论,从攀比炫耀到真实动人,墓志铭承载着千年的哀思与礼俗,成为连接生死、传承孝道的重要载体。