辽金元汉化的缩影:那些马背上的民族,是如何接受农耕文化的?

发布时间:2024-09-18

善于游牧的契丹

宋辽金时期,北方的少数民族与南方的汉族频繁交往,使得北方游牧民族逐渐放弃以往以游牧为主的生活方式,开始开辟大量的农田,以提供更多粮食给国家。

这是少数民族接受汉文化的结果,极大地改变了宋以前中国农牧业分界线的格局。

一、辽西夏时期的农耕区

《辽史》记载:“长城以南,多雨多暑,其人耕稼以食;大漠之间,多寒多风,畜牧以食,车马为家。”这句话概述了宋辽时代农牧业分界线的基本情况。

由于胡汉杂居现象的出现,北方游牧民族和农耕民族的关系变得密切,这与西汉时期匈奴对峙的状况完全不同。

游牧民族开始重视与汉人的贸易交往

,胡汉杂居的现象不断扩大。

由于北方民族与南方汉人的经济结构不同,在当时农牧分界线附近形成了一个更为广泛的农牧交错区。

处于农牧分界线的游牧民族开始学习农耕技术,而处于游牧分界线的汉民族也开始进行畜牧活动。

在宋辽金西夏时期,由于民族关系复杂,每个民族的生产生活方式都不尽相同。

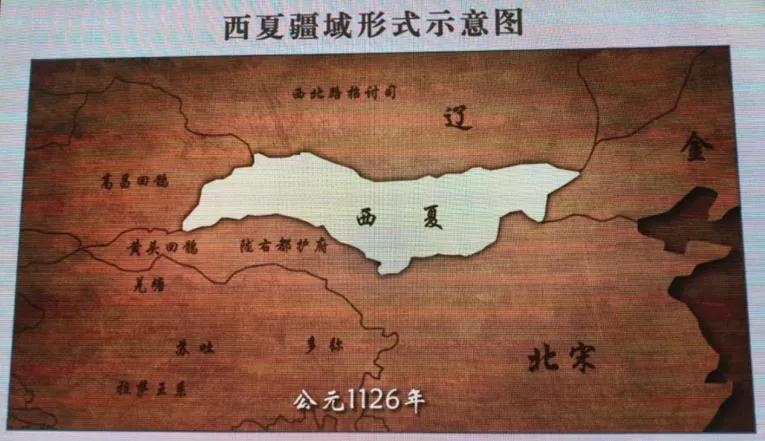

7世纪迁移至夏州(今宁夏、内蒙古与陕西交接)的党项族,在10世纪中期通过李元昊建了西夏政权。

西夏最强盛时期的疆域

党项人原本是“衣皮毛,事畜牧”的游牧民族,至西夏全盛时期,其疆域东到鄂尔多斯高原,西至河西走廊,南至柴达木盆地,北至中蒙交接的额济纳旗。

西夏境内的汉人则保持农耕生产

,今天陕西榆林一带由于汉人农耕的开放,渐渐成为了西夏人的粮仓。

西夏出土的具有农耕文化特色的铜牛

在西夏国首都兴庆(今银川)所在的宁夏平原,由于黄河的滋养,这里成为了举世闻名的农耕灌溉区,西夏国也开始大范围进行农田开垦。

同一时期,契丹人也建立了自己的农耕区。

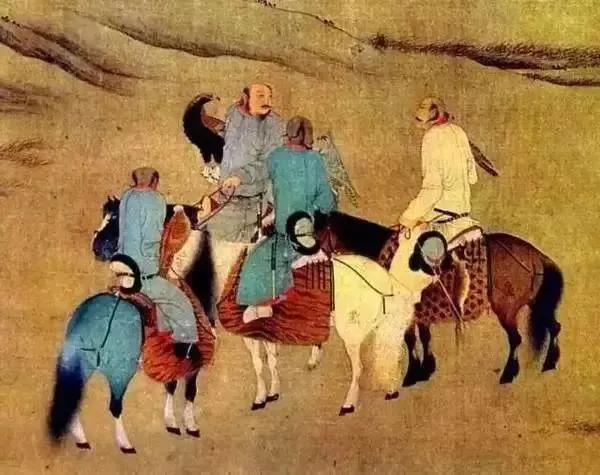

契丹是典型的马背上的民族,《辽史》记载:“契丹旧俗,其富为马,其强以兵。”辽国建立了“四时捺钵”这一带有契丹特色的行政体制。

所谓四时捺钵就是根据契丹各族游牧的习惯在春夏秋冬形成营帐,契丹王室成员会跟随皇帝一起狩猎,并在营帐内与官员处理朝政。

契丹的四时捺钵

后来随着与汉文化的接触,契丹也开始在原来的游牧地开辟农田进行生产。

例如在国都上京临潢府所在的老哈河与西拉木伦河流域开辟了大量农田,由于农耕技术的推广,原契丹游牧地转变为农耕区。

契丹还在辽代锦州附近的医巫闾山开垦了大量农田,但自然条件影响下,这里并未像汉地农耕区那样形成大规模农田。

二、金元时期农耕区的北延与拓展

女真族建立了金朝

,在完颜阿骨达的领导下灭掉了辽国,并开始在吉林的洮儿河与拉林河附近开垦农田。

中原的农耕技术此时已北移到今吉林与黑龙江两省之间区域。

金上京会宁府(哈尔滨阿城区以北)也出现了大量农耕区,一度成为金代经济最发达的地区,慢慢地大兴安岭成为蒙古高原与松辽平原之间的天然分界线。

到了元代,蒙古人灭亡了西夏、金、北辽、大理与南宋等政权,成为中原新的统治者。

蒙古人的汉化程度不及契丹、党项与女真

,对汉地农耕文化的认知较弱。

由于四处征战,对马匹需求较大,蒙古人在中原原农耕区开辟了大量马场,将其变为游牧区。

但在耶律楚才和一些汉族官员的建议下,蒙古上层统治者意识到南方汉地并不适合开辟马场,逐渐改变了这种做法。

影视剧中的耶律楚材

由于蒙古较为包容的态度,汉族文化迅速被蒙古上层皇室接受,汉地农耕技术也在全国推广。

元代很多牧区也逐渐开辟了大量农耕土地。

在今新疆吉木萨尔、巴里坤、和田与喀什一带也出现了新开垦的屯田。

元代统治者接受汉代农耕技术的同时,也在今蒙古哈拉和林开辟大量农田,但自然条件限制使这些农田多为零星分布。

今天的哈拉和林

小白说

辽金元西夏等北方少数民族在不断与汉人接触中,逐渐接受了汉地农耕技术与文化。

随着他们不断南下中原的同时,也意识到汉地适于开垦,于是在原游牧地开垦荒地发展农业,渐渐地塞外出现了广阔的农牧交错带。