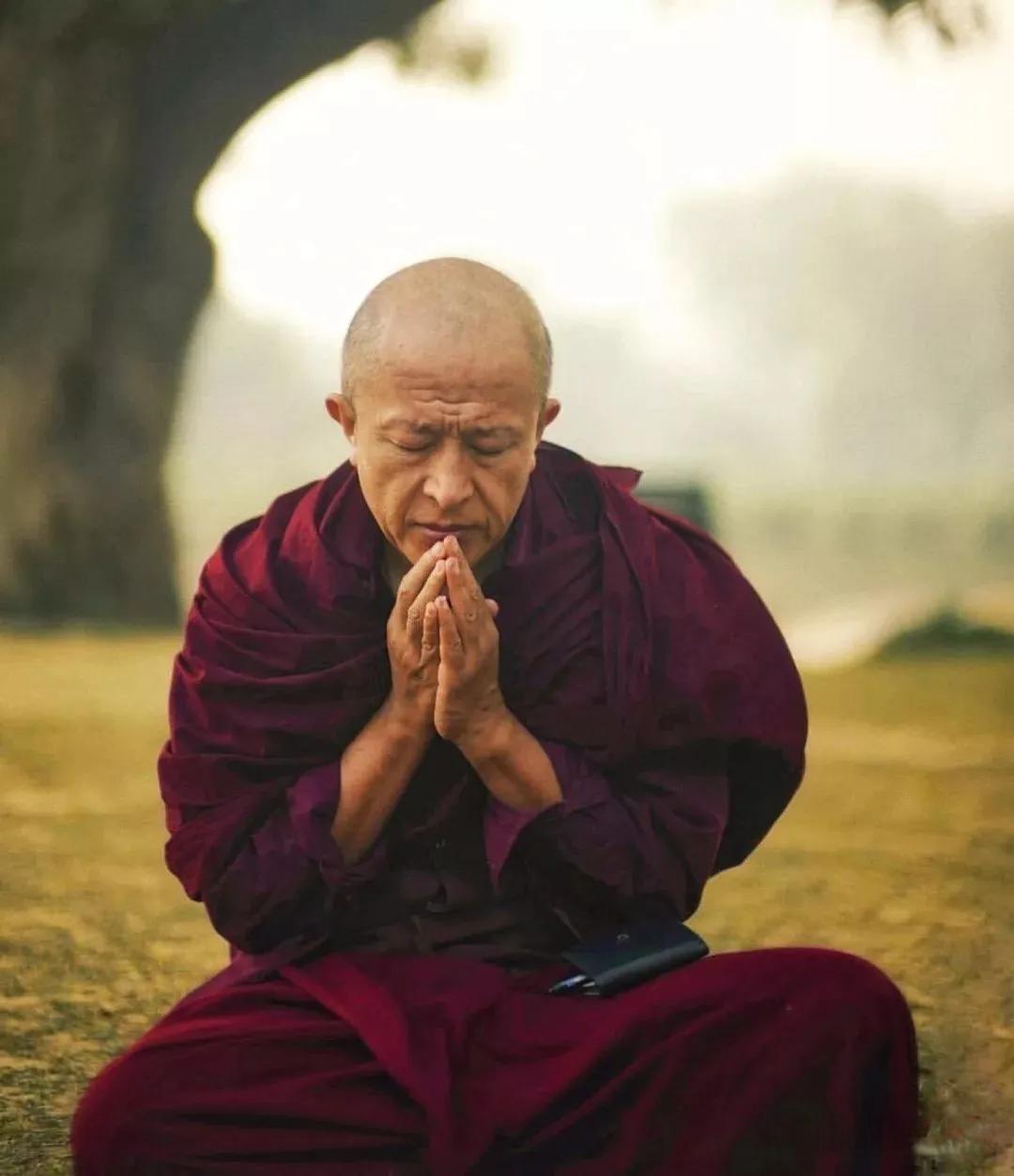

怎样理解佛法中所说的众生平等?

发布时间:2024-09-02

佛教中的“众生平等”是一个深具哲学意味的概念,它不仅体现了佛教的核心价值观,也为现代社会提供了独特的伦理视角。

众生平等的基本含义是,宇宙间所有生命在本质上都是平等的。这种平等不仅体现在人与人之间,还包括人与其他生物,乃至佛与众生之间的平等。佛教认为,一切众生都具有佛性,都有成佛的可能性。正如宋代僧人清远所说:“若论平等,无过佛法。唯佛法最平等。”

在佛教戒律中,众生平等的理念得到了具体体现。佛教将世界上的生命分为有情众生和无情众生两类。有情众生指的是动物类生命,而无情众生则指植物类生命。佛教强调不杀生,尤其是不杀害有情众生,因为它们具有知觉和痛苦感。这种戒律体现了对所有生命的尊重和保护,是众生平等理念的直接体现。

然而,众生平等并不意味着所有生命在现象上都是相同的。佛教认为,众生在现象上存在差异,这是由过去行为(业)的不同所导致的。正如《增一阿含经》中所说:“犹如彼海,四大江河皆投于海而同一味。”虽然众生在现象上有所不同,但在本质上都是平等的。

在现代社会中,众生平等的理念具有重要的启示意义。它提醒我们,尽管人与人之间存在各种差异,但我们应该以平等心对待每一个人。这种平等心不仅是对人权的尊重,也是构建和谐社会的基础。同时,众生平等的理念也呼吁我们关注生态环境,尊重和保护所有生命,这与当今可持续发展的理念不谋而合。

值得注意的是,佛教的众生平等理念与其他宗教或思想体系有所不同。例如,某些宗教认为人是神创造的,人与神之间存在本质区别。而佛教则主张众生与佛在本质上都是平等的,只是在觉悟的程度上有所不同。这种观点为每个人提供了无限的可能性,鼓励人们通过修行来提升自我。

总的来说,佛法中的众生平等是一个深刻而全面的概念。它不仅涉及伦理道德,还触及了宇宙观和人生观。在当今复杂多变的世界中,众生平等的理念为我们提供了一个全新的视角来看待自己、他人以及整个世界。它教导我们以平等心对待一切生命,以慈悲心关爱众生,这无疑是对构建和谐社会和促进世界和平的重要启示。