中俄《瑷珲条约》签订始末

发布时间:2024-09-19

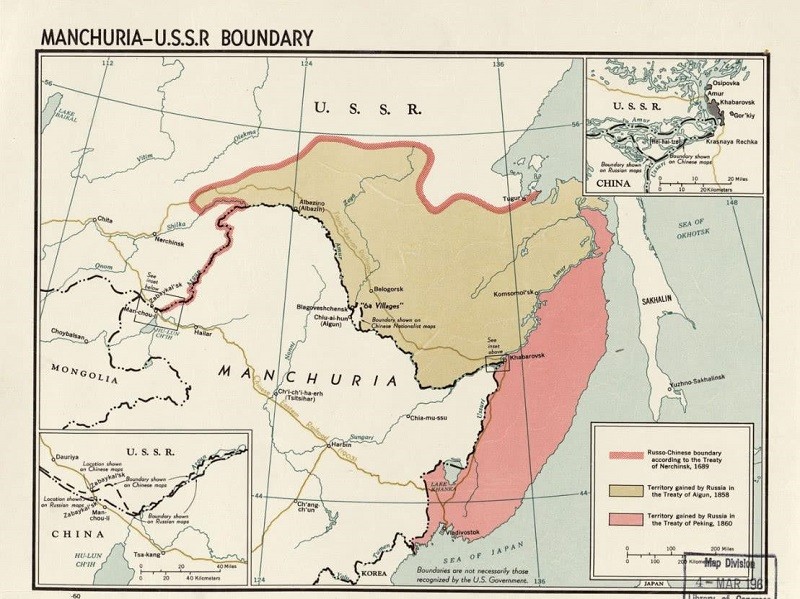

1858年5月28日,清朝黑龙江将军奕山在瑷珲(今黑龙江省黑河市)与俄罗斯帝国代表尼古拉·穆拉维约夫签订了一份不平等条约——《瑷珲条约》。这份条约不仅让中国失去了黑龙江以北约60万平方公里的领土,还使得乌苏里江以东(黑龙江下游段)的40万平方公里土地成为中俄共管区域。这一条约的签订,标志着中国近代史上一次放弃领土所有权最多的事件之一。

奕山在谈判中面临着极其艰难的处境。当时,第二次鸦片战争爆发,英法联军攻占了渤海岸边的大沽,逼近京津。俄国东西伯利亚总督穆拉维约夫趁机率领俄国哥萨克部队,声称要“助华防英”,在两艘炮舰的护送下来到瑷珲城。这天正是英法联军攻陷大沽炮台的第三天。

在谈判中,穆拉维约夫表示,俄军为了防堵英法,已经在黑龙江北岸屯兵移民多年,经营已初具规模。他要求将这些地区划归俄国,否则将强行驱逐江东六十四屯的百姓。奕山最初坚持两国交界应以外兴安岭为界,但面对俄国的武力威胁,最终不得不屈服。

奕山的处境反映了当时清朝东北边防政策的困境。自康熙七年以后,清廷对东北实行长期封禁政策,导致辽河平原以北以东地区人烟稀少。反观俄国,自18世纪以来就不断加速对东西伯利亚的侵占。鸦片战争后,俄国更是加快了对黑龙江流域的扩张步伐,在庙街等地建立多处军事据点并非法移民。

《瑷珲条约》的签订对中国东北边疆安全造成了深远影响。首先,它使得中国失去了大片领土,直接削弱了东北边疆的防御能力。其次,条约规定乌苏里江以东领土划为中俄共管,实际上为俄国进一步蚕食中国领土埋下了伏笔。最后,条约中关于黑龙江和乌苏里江只允许中、俄两国船只航行的规定,限制了中国在这一地区的活动自由,进一步削弱了中国的边疆控制权。

值得注意的是,清政府在奕山签订条约后,并未立即批准《瑷珲条约》,还处分了奕山等人。但因为俄国对条约涉及领土已实际控制,该条约在后来的《中俄北京条约》中最终得到了确认,并追加了割地条款。

《瑷珲条约》的签订过程和影响,折射出19世纪中期中国边疆安全面临的严峻挑战。它不仅暴露了清朝边防政策的弊端,也凸显了当时中国在面对列强侵略时的无力感。这一历史事件提醒我们,边疆安全是国家安全的重要组成部分,必须时刻警惕并采取有效措施加以维护。