中国地理,原来中国有五个时区划分

发布时间:2024-09-18

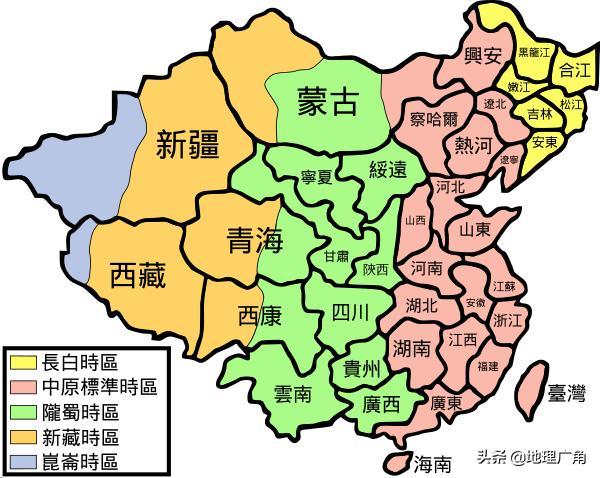

中国幅员辽阔,从东到西横跨五个时区。然而,自1949年中华人民共和国成立以来,全国统一使用东八区的“北京时间”。这种看似矛盾的现象背后,蕴含着丰富的历史、地理和社会因素。

中国时区划分的历史演变

中国时区划分的历史可以追溯到19世纪末。 1902年,清朝海关开始采用东经120度的标准时间,称为“海岸时”。1918年,中华民国政府在国际时间委员会的指导下,将全国划分为五个时区:昆仑时区(GMT+5:30)、回藏时区(GMT+6)、陇蜀时区(GMT+7)、中原时区(UTC+8)和长白时区(GMT+8:30)。

这一划分在当时被认为更符合中国地理特征。然而,随着政治局势的变化,时区划分也在不断调整。 1939年,中华民国内政部决定维持五时区划分 ,但决定在抗战期间全国统一使用陇蜀时区的时间。1949年中华人民共和国成立后,全国正式统一使用东八区的北京时间。

统一使用北京时间的原因

统一使用北京时间的原因主要有以下几点 :

-

便于国家管理:统一时间可以避免因时差造成的混乱,有利于国家的整体协调和管理。

-

促进经济发展:统一时间有利于跨地区经济活动的协调,减少因时差带来的不便。

-

符合国际惯例:东八区的北京时间与国际上许多重要城市(如东京、首尔)的时间一致,有利于国际交流。

-

考虑首都因素:选择北京所在时区作为全国标准时间,也有一定的政治考量。

统一时间对中国社会的影响

统一使用北京时间对中国社会产生了深远影响 :

-

提高了效率:统一时间减少了因时差造成的沟通成本,提高了社会整体效率。

-

影响了生活习惯:在西部地区,由于实际日出时间与北京时间存在较大差异,人们的作息时间实际上会比北京时间晚2小时左右。

-

造成了一些困惑:在日常生活中,人们有时会混淆当地实际时间和北京时间,特别是在跨地区旅行时。

多时区国家的时间管理经验

世界上许多国家都跨越多个时区 ,如美国、俄罗斯等。这些国家通常会根据地理和行政区域划分不同的时区,但也会面临一些挑战,如跨时区协调、夏令时调整等。

相比之下,中国统一使用北京时间的做法虽然简化了管理,但也带来了一些问题。例如,在新疆等西部地区,由于实际日出时间与北京时间存在较大差异,人们的作息时间实际上会比北京时间晚2小时左右。

这种做法的利弊值得我们深思。一方面,统一时间确实简化了管理,提高了效率;另一方面,它也可能忽视了地方差异,给某些地区的居民带来不便。未来,中国是否需要重新考虑时区划分,或者采取其他方式来平衡效率和地方差异,仍是一个值得探讨的问题。

无论如何,时间管理不仅仅是一个技术问题,更是一个涉及社会、经济、文化等多方面的复杂议题。在全球化日益深入的今天,如何在保持国家统一性的同时,又能尊重地方差异,或许是我们需要继续思考的问题。