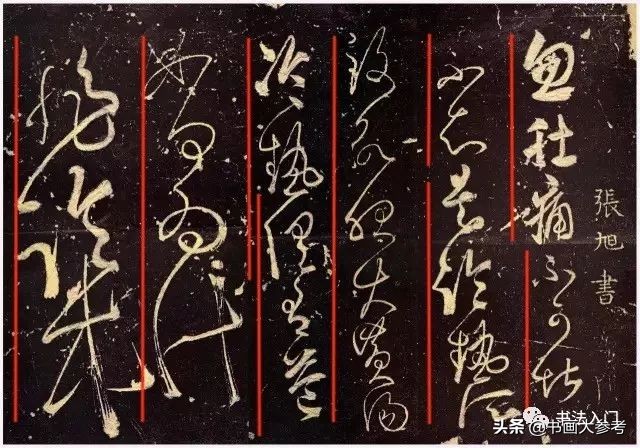

一次读懂:唐代张旭草书《肚痛帖》,笔法、字法、章法全解析

发布时间:2024-09-18

张旭的《肚痛帖》是中国书法史上的一件草书杰作。 这幅作品高34厘米,宽41厘米,内容为张旭因突发肚痛而欲服药的便条。虽然只有短短六行三十字,却凝聚了张旭狂放大胆的草书风格,展现了他高超的书法技艺。

在笔法运用上,《肚痛帖》体现了张旭对传统笔法的娴熟掌握和创新运用。 他巧妙地运用了内擫、折钗股、锥画沙等多种笔法 ,使得线条时而凝重、时而矫健,变化多端而又浑然天成。例如,“痛”字中间部分和“堪”字最后一收笔采用了内擫笔法,使笔画筋骨俱备;“忽”和“可”字则运用了折钗股的笔法,展现出筋力十足的线条;而“致,欲服大黄汤”和“如何为”等处则体现了锥画沙的效果,线条圆浑有力。

张旭在《肚痛帖》中还巧妙地处理了方圆关系 ,使得每个字都方圆兼备。如“忽”字先起笔为方,继而外拓圆转;“俱”字偏旁的折笔书写和右边的圆转形成对比。这种方圆结合的处理,使得整幅作品既有刚健之气,又不失婉转流畅。

在结字方面,《肚痛帖》严格遵循草书结字规律,同时又不乏变化。单个字如“忽、肚”以楷、隶笔意书写,稳健中正;而“非”字则进行了四次调整笔锋,展现出张旭的匠心独运。此外,张旭还善于将两个以上的字作为一个结构来处理,如“不可堪”、“不知”等组合,使得整幅作品在变化中保持统一。

《肚痛帖》的章法布局也颇具匠心 。整幅作品采取了起、承、转、合的结构,从“忽肚痛”到“非临床”,节奏分明,层次清晰。其中,“非临床”三字被当作一个整体来书写,成为了整幅作品的“字眼”,充分体现了张旭对章法的巧妙安排。

张旭的《肚痛帖》不仅展现了他高超的书法技艺,更体现了他狂放不羁的艺术个性。这幅作品将草书的自由奔放与严谨法度完美结合,成为了后世学习草书的重要范本。正如宋代书法家黄庭坚所评:“唐正书无出其右者”,张旭的草书成就在唐代书法史上占有重要地位,对后世书法发展产生了深远影响。