中国历史上的“三省六部”制度

发布时间:2024-09-01

三省六部制是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制,自隋朝确立,历经唐宋元明清各代,直至清末基本沿袭未改。这一制度的形成和发展,反映了中国古代政治体制的演变轨迹,也体现了统治者不断调整中央权力结构以加强皇权的努力。

三省六部制的雏形可以追溯到汉代。东汉时期,尚书台开始统领百官政事,成为处理政务的主要机关。到了三国时期,中书省和门下省的设立,旨在分割和限制尚书省的权力。这一制度的雏形为后来的三省六部制奠定了基础。

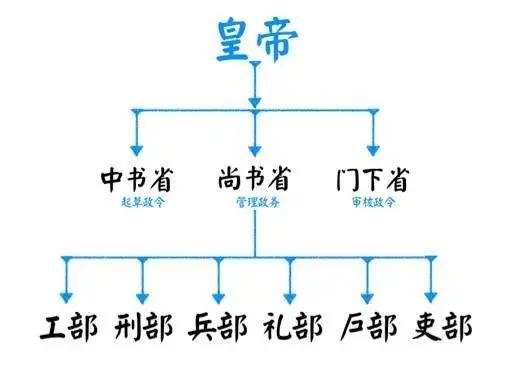

隋朝正式确立了三省六部制。隋文帝综合汉魏官制,创立了五省六曹制,其中尚书、门下、内史三省为真正的中枢权力机构。唐朝进一步完善了这一制度,形成了中书省、门下省、尚书省三省并立的局面。六部则包括吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,各部下辖四司,共二十四司。

三省六部制的特点在于分散了丞相及中央机构的权力,将相权“一分为三”,互相牵制。中书省负责起草诏令,门下省负责审核,尚书省负责执行。这种分工明确的制度设计,既提高了行政效率,又避免了权臣专政的危险。同时,将尚书省权分六部,也限制了地方割据势力的产生和发展,加强了中央集权。

然而,随着时代的变迁,三省六部制也在不断演变。宋朝时期,三省六部的主要职权逐渐转移到中书门下、枢密院、三司等机构,三省六部有名无实。到了明朝,朱元璋于1380年罢中书省,分中书省之权归于六部,自此六部取代了三省六部之制。

三省六部制的演变反映了中国古代政治体制的复杂性。它既体现了统治者加强皇权的努力,也反映了中央与地方、皇权与相权之间的权力博弈。这一制度的设计初衷是为了提高行政效率,防止权臣专政,但在实际运作中也暴露出一些问题,如部门间职责不清、效率低下等。

尽管三省六部制最终被废除,但它对中国古代政治的影响是深远的。这一制度为中国古代中央集权体制的完善做出了重要贡献,也为后世的行政管理体制提供了借鉴。同时,它也反映了中国古代政治思想中“分权制衡”的理念,这种理念在一定程度上影响了后世的政治制度设计。

总的来说,三省六部制是中国古代政治制度的重要组成部分,它的形成、发展和演变,是中国古代政治文明发展的一个缩影。通过研究这一制度,我们可以更深入地理解中国古代政治体制的复杂性和演变规律。