二战时德国为何不能有效地整合占领区的资源

发布时间:2024-09-19

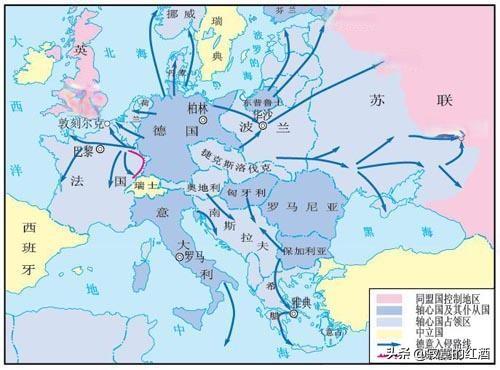

第二次世界大战期间,纳粹德国在欧洲大陆横扫千军,迅速占领了大片领土。然而,尽管德国拥有强大的军事力量,其经济政策却未能有效整合这些占领区的资源,最终导致战争机器的崩溃。这一失败源于德国经济体制的内在矛盾和外部环境的制约。

德国的经济体制在战争初期显示出强大优势。正如一位历史学家所言:“与英国、法国和美国相反,德国在和平时期就已经为战争做好了全面准备。”德国在战前就建立了高度集中的经济管理体制,能够在短时间内动员大量资源。这种体制在闪电战阶段发挥了巨大作用,使德国得以迅速征服邻国。

然而, 德国的经济政策也存在严重缺陷。 纳粹政府采取了一种掠夺式的经济模式,旨在从占领区榨取资源,而非真正整合这些地区的经济。德国经济学家赫伯特指出,这种政策“对大规模消灭德国欧洲占领区的人口起到重要作用”。德国不仅掠夺占领区的物资,还强迫数百万平民从事苦役。据统计,到1944年,约有1200万外国人在德国从事强迫劳动,占德国劳动力的20%。

这种掠夺式经济政策带来了严重后果。 首先,它破坏了占领区的经济基础,导致生产能力和基础设施严重受损。其次,强迫劳动制度效率低下,工人因虐待、营养不良和折磨而大量死亡。再者,这种政策激起了占领区民众的强烈反抗,削弱了德国的统治基础。

随着战争的持续,德国的资源日益枯竭。到1944年初,德国的经济已经捉襟见肘,而盟国则拥有美国这个“取之不尽用之不竭的巨大资源宝库”。与此同时,盟军的轰炸严重破坏了德国的工业设施和交通网络,进一步削弱了其经济实力。

德国未能有效整合占领区资源的另一个原因是其经济政策的内在矛盾。纳粹政府一方面需要动员所有可用资源支持战争,另一方面又试图维持国内民众的生活水平以保持社会稳定。这种矛盾导致德国在战争初期未能充分动员经济潜力,直到1942年才开始全面经济动员。

此外, 德国的经济管理体制也存在缺陷。 虽然德国建立了高度集中的经济管理体制,但各部门之间仍然存在权力斗争和协调问题。例如,武器和军事工业部部长施佩尔虽然试图统一管理军工生产,但仍面临来自空军司令戈林等人的阻力。

综上所述,德国在二战期间未能有效整合占领区资源,源于其掠夺式的经济政策、强迫劳动制度的弊端、资源枯竭和盟军轰炸的影响,以及经济政策的内在矛盾和管理体制的缺陷。这些因素共同作用,最终导致德国经济崩溃,战争机器瓦解。这一历史教训告诉我们,战争经济的成功不仅依赖于军事实力,更需要科学合理的经济政策和有效的资源管理。