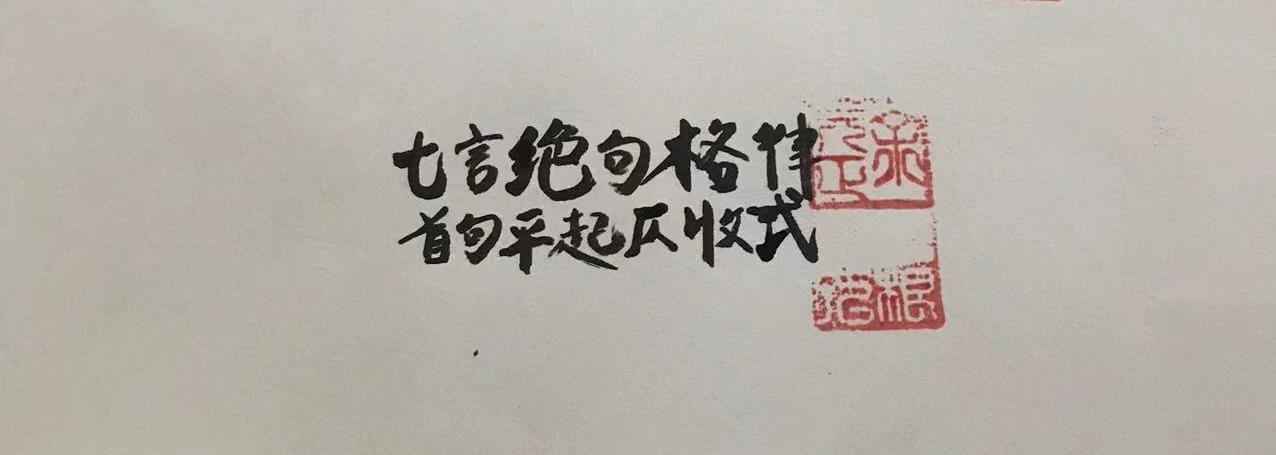

第二讲:七言绝句格律——首句平起仄收式

发布时间:2024-09-18

七言绝句,简称七绝,是中国传统诗歌中一种深受喜爱的体裁。它属于近体诗范畴,全诗四句,每句七言,共计二十八字。这种诗体起源于南朝乐府歌行或北朝乐府民歌,定型、成熟于唐代。七绝以其短小精悍、朗朗上口的特点,成为了诗歌各种体式中最受欢迎的样式之一。

在七言绝句的格律体系中,首句平起仄收式是一种常见的格式。这种格式的特点是:首句以平声字开头,以仄声字结尾,且首句不押韵。具体来说,其平仄格式为“平平仄仄平平仄”。这种格式不仅在格律上独具特色,而且在诗歌的韵律和表达效果上也产生了独特的影响。

以白居易的《忆江柳》为例,我们可以清晰地看到首句平起仄收式的运用:“曾栽杨柳江南岸,一别江南两度春。遥忆青青江岸上,不知攀折是何人。”这首诗的首句“曾栽杨柳江南岸”正是典型的平起仄收格式。这种格式使得诗歌在开头就呈现出一种起伏的韵律感,既符合汉语的自然语调,又为整首诗奠定了情感基调。

首句平起仄收式的运用,不仅在格律上体现了七绝的严谨性,更在表达效果上赋予了诗歌独特的韵味。以李白的《早发白帝城》为例:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”这首诗的首句“朝辞白帝彩云间”同样是平起仄收格式。这种格式使得诗句在开头就呈现出一种轻快的节奏,与诗中描绘的轻舟疾行、猿声啼叫的景象相得益彰,增强了诗歌的动感和画面感。

值得注意的是,七言绝句的格律虽然严格,但并非僵化不变。正如《唐诗鉴赏辞典》中所述:“一三五不论,二四六分明”,这意味着在某些位置上,平仄可以灵活处理,这为诗人提供了更多的创作空间。同时,七绝的格律要求也并非仅限于平仄,还包括押韵、对仗等方面。例如,七绝通常只押平声韵,且第二、四句必须押韵,而第三句则可以不押韵。

七言绝句之所以能够成为最受欢迎的诗歌体式之一,与其独特的艺术魅力密不可分。它不仅在形式上简洁凝练,易于吟诵,而且在内容上能够承载丰富的情感和意蕴。无论是李白的豪放不羁,还是王昌龄的边塞情怀,七绝都能以其独特的形式,将诗人的情感和思想凝练成短短二十八字,留给读者无限的想象空间。

总的来说,七言绝句首句平起仄收式的运用,不仅体现了中国古典诗歌对格律的精妙把握,更展现了诗人驾驭语言的高超技巧。它在形式上的严谨与内容上的丰富相得益彰,使得七绝成为了中国诗歌宝库中一颗璀璨的明珠。