“换亲”和“转亲”的风俗你了解吗?这是七八十年代的产物

发布时间:2024-09-18

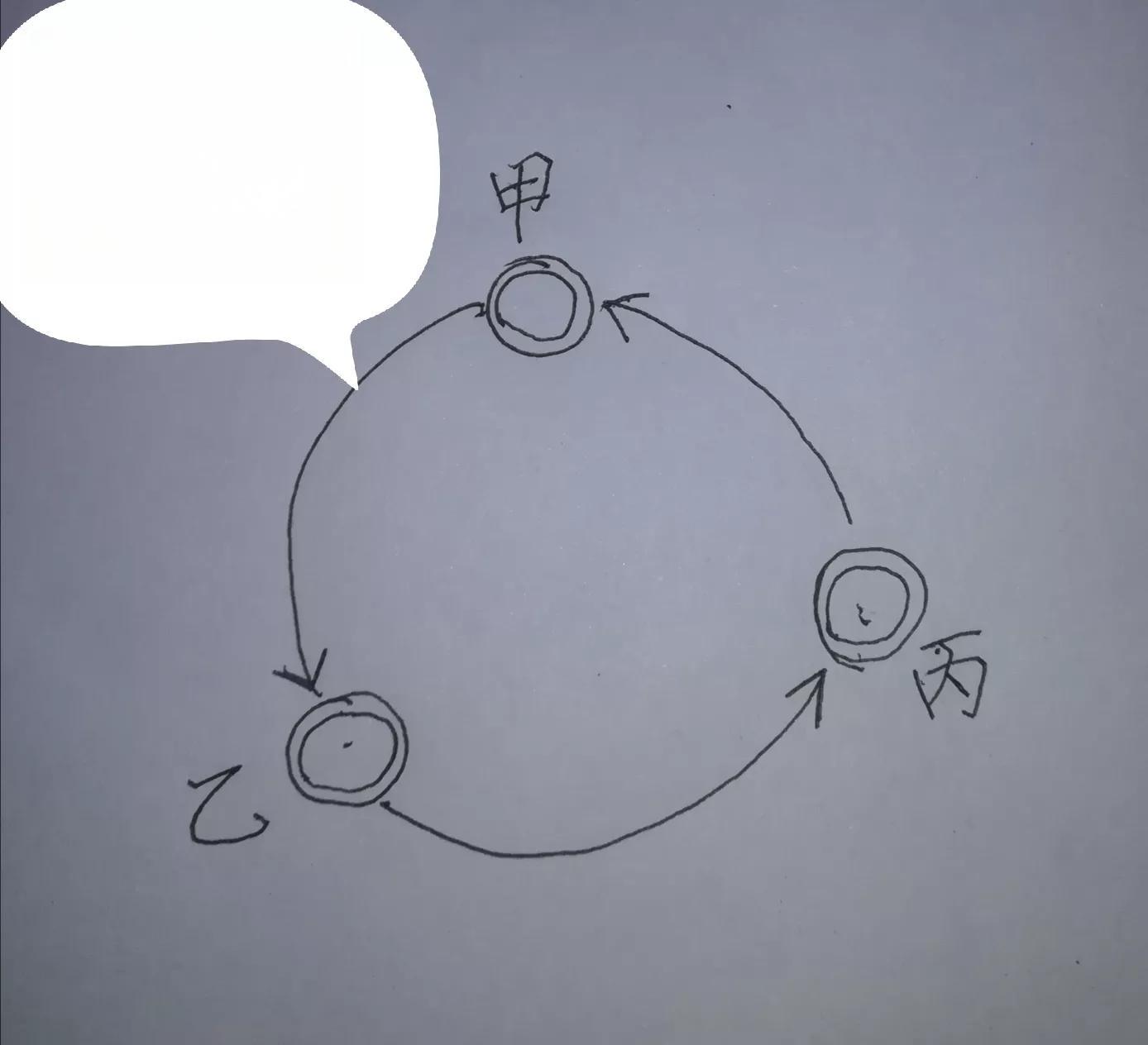

在20世纪的中国农村,有一种特殊的婚姻形式——“换亲”和“转亲”。这种婚姻通常发生在经济困难的家庭之间,通过交换女儿来解决婚姻问题。例如,两个家庭互相“用女儿换媳妇”,让自己家的女儿嫁给对方儿子,而让自己的儿子娶回对方的女儿。这种做法在堂表亲中常见,因此容易产生近亲婚姻家庭。

“换亲”和“转亲”的出现有着深刻的历史背景。在20世纪六七十年代的中国农村,尤其是在经济落后的地区,婚姻嫁娶所需的彩礼、嫁妆等财物对贫困家庭来说是一笔难以负担的巨大开销。因此,一些家庭选择通过“换亲”或“转亲”的方式来解决婚姻问题。这种做法不仅能够减轻经济负担,还能在一定程度上维持家族关系。

然而,这种婚姻形式对参与者,尤其是女性的影响是深远的。在“换亲”和“转亲”中,女性往往被视为交换的筹码,她们的婚姻选择权被剥夺。正如一位研究者所言:“换亲和转亲是一种以男子为本位、以家族延续为目的、以牺牲女子婚姻选择为代价的婚姻形式,因而也是一种落后的婚姻形式。”这种婚姻缺乏对女性的尊重,因此这种婚姻中的女性常常反抗。村民们向调查者提供消息说,换亲、转亲形式的婚姻中,有的女性被逼疯,有的女性被逼喝农药而死,也有的女性被逼离家出走,这样的悲剧时有发生。

随着社会的发展和法律的完善,“换亲”和“转亲”这种婚姻形式逐渐减少。1950年,新中国颁布了第一部《婚姻法》,明确规定禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。这为消除“换亲”和“转亲”等落后婚姻习俗提供了法律依据。

然而,这种婚姻形式的遗留影响仍然存在。研究表明,近亲婚姻容易引起家庭中亲属身份混乱,尤其在婚姻双方辈分有所差异的情况下,如叔伯与侄女、舅与外甥女,甚至养/继父母与子女之间的婚姻。这种状况,轻则引起亲属身份、称呼混乱,重则违背人伦,破坏家庭伦理道德。

“换亲”和“转亲”的历史演变,反映了中国社会的巨大进步。从被迫交换女儿到追求婚姻自由,从忽视女性权益到强调性别平等,中国社会在婚姻制度方面取得了显著进步。然而,我们也不能忽视,在一些偏远地区,类似的婚姻习俗可能仍然存在。因此,我们需要继续加强法律宣传和教育,提高人们的法律意识和性别平等观念,以彻底消除这种落后的婚姻形式。

“换亲”和“转亲”的历史,提醒我们关注婚姻中的性别平等和个体权益。在追求经济发展的同时,我们更应该重视每个人,特别是女性的婚姻自主权和人格尊严。只有这样,我们才能构建一个真正平等、和谐的社会。