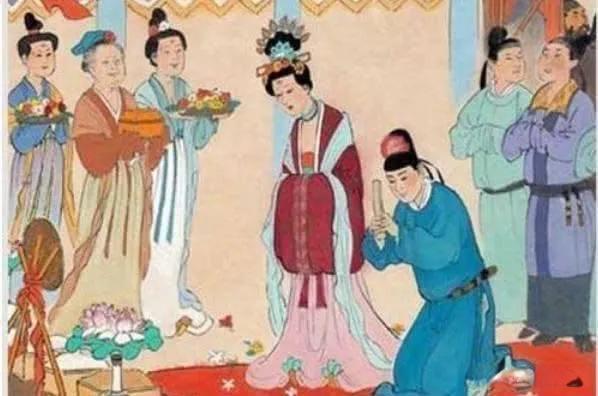

我国古代婚姻制度的基本原则:同姓不婚、父母之命媒妁之言

发布时间:2024-09-03

中国古代婚姻制度有两大基本原则:同姓不婚和父母之命媒妁之言。这两个原则贯穿了中国几千年的婚姻历史,对古代社会产生了深远影响。

同姓不婚原则最早可以追溯到西周时期。《左传》中记载:“男女同姓,其生不蕃。”古人很早就意识到近亲结婚可能会影响后代的健康。更重要的是,同姓不婚有助于加强不同氏族之间的联系。通过与异姓通婚,可以扩大政治联盟,巩固统治。这种做法不仅有利于维护各宗族之间的关系,而且对后代的健康成长也有积极影响。

父母之命媒妁之言原则则体现了古代社会的家长制和等级观念。《孟子·滕文公下》中说:“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母国人皆贱之。”这表明在古代,婚姻大事必须由父母决定,不能由青年男女自行决定。媒人则负责在双方家庭之间传递信息,协调婚事。这种做法一方面是为了维护家族利益,另一方面也是出于对青年男女的保护。古人认为,年轻人缺乏社会经验,容易冲动,需要父母和媒人的指导。

这两种原则对古代婚姻制度产生了深远影响。首先,它们强化了家族观念和等级制度。婚姻不再是两个人的事,而是两个家族的事。其次,它们限制了个人的婚姻自由。青年男女的婚姻大事完全由父母决定,个人意愿往往被忽视。再次,它们促进了社会的稳定。通过父母和媒人的介入,可以避免因婚姻问题引发的社会矛盾。

然而,这些原则也存在明显的局限性。同姓不婚虽然有利于优生,但也可能导致家族内部的矛盾。父母之命媒妁之言虽然维护了家族利益,但也可能牺牲个人幸福。正如《红楼梦》中贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧所展现的,这种婚姻制度往往忽视了个人的情感需求。

与古代相比,现代婚姻观念发生了巨大变化。婚姻自由、恋爱自由已成为社会共识。然而,这并不意味着我们应该完全抛弃古代的婚姻智慧。同姓不婚原则在现代仍然有其合理性,它体现了对后代健康的重视。父母之命媒妁之言原则虽然不再适用,但它所体现的对婚姻的慎重态度仍然值得我们借鉴。

总的来说,中国古代的婚姻制度虽然存在局限性,但也蕴含着深刻的智慧。它体现了古人对婚姻的慎重态度,以及对家族和社会责任的重视。在现代社会,我们应该在坚持婚姻自由的同时,也要保持对婚姻的敬畏之心,认真对待自己的婚姻选择。只有这样,才能构建和谐美满的家庭,促进社会的稳定发展。