李存孝:内卷而死的猛将

发布时间:2024-09-16

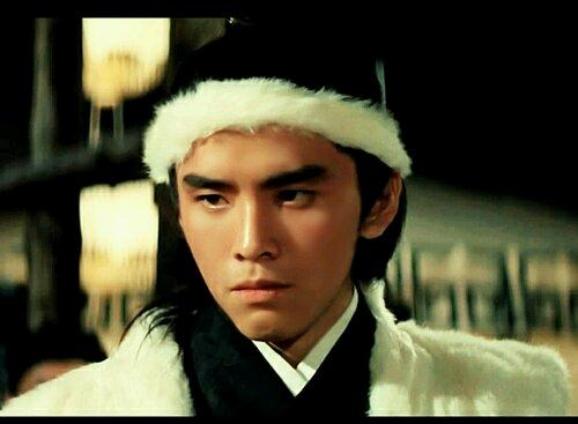

李存孝,这位唐末五代的传奇猛将,其一生充满了戏剧性和悲剧色彩。从一个被俘虏的少年,到成为晋王李克用的义子和得力干将,再到最终背叛李克用、兵败被处死,李存孝的命运起伏令人唏嘘。

李存孝原名安敬思,本是代州飞狐(今山西灵丘)人。幼年时因战乱成为俘虏,后被李克用收为养子,赐名李存孝。他成年后展现出非凡的武艺和勇气,成为李克用麾下最骁勇的将领之一。在多次战役中,李存孝都发挥了关键作用,如在泽州之战中大破邓季筠,俘获马匹千匹;又在潞州之战中伏击唐朝昭义节度使孙揆,俘虏孙揆及五百士兵。

然而,李存孝的功勋并没有换来相应的赏识。在攻取潞州后,尽管李存孝功劳最大,李克用却任命康君立为昭义留后,仅让李存孝担任汾州刺史。这种不公的待遇让李存孝心生不满,甚至气到多日不吃饭。

更糟糕的是,李存孝与李克用的另一个义子李存信之间产生了矛盾。李存信嫉妒李存孝的才能和功劳,不断在李克用面前诬陷李存孝。最终,李存孝感到无法自保,选择了背叛李克用,与朱温、王镕等人结盟,并向唐朝朝廷投降。

李存孝的背叛并没有给他带来好结果。在与李克用的对抗中,他最终兵败被俘。面对李克用,李存孝哭诉道:“儿蒙王深恩,位至将帅,苟非谗慝离间,曷欲舍父子之深恩,附仇雠之党!”然而,李克用已经无法原谅他,最终下令将李存孝车裂处死。

李存孝的悲剧命运,不禁让人联想到现代职场中的“内卷”现象。在激烈的竞争环境中,个人的才能和努力往往难以得到公正的评价和回报。李存孝的案例生动地展示了,在一个高度内卷的组织中,即使是最优秀的成员也可能因为各种原因而被边缘化,甚至最终走向背叛和毁灭。

值得注意的是,李存孝的形象在后世的演变中逐渐被神化。在民间传说和文学作品中,他被描绘成几乎无敌的猛将,甚至有了“王不过项,将不过李”的说法。这种演变反映了人们对英雄人物的崇拜,也体现了民间对历史人物的再创造过程。

李存孝的故事告诉我们,个人的命运往往与所处的时代背景和组织环境密切相关。在高度内卷的环境中,即使是像李存孝这样才华横溢的人物,也可能难以避免悲剧的命运。这对于我们今天理解职场竞争和个人发展,仍然具有重要的启示意义。