你喜欢哪个星座?快来学习星座的历史和背景知识吧!

发布时间:2024-09-02

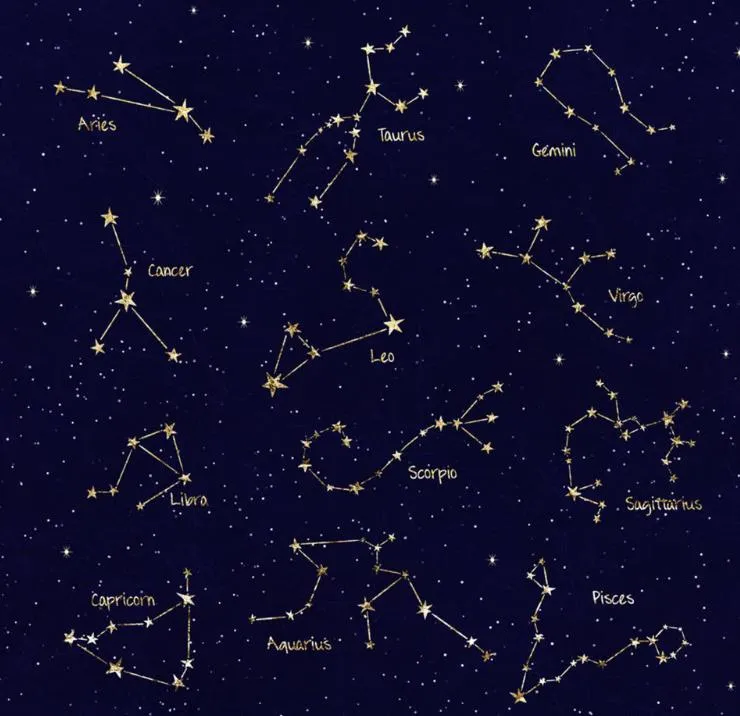

在浩瀚的星空下,人类自古以来就试图用自己的方式理解和诠释宇宙的奥秘。星座,这个由恒星组成的图案,成为了连接天与地、古与今的桥梁,承载着人类对未知的探索和想象。

星座起源可追溯至古代文明

星座的概念可以追溯到遥远的古代。大约5000年前,美索不达米亚的先民们为了观测天象,将星空划分为若干区域,每个区域就是一个星座。这种做法很快传播到古埃及、古希腊等地,形成了今天我们所熟知的星座体系。

古希腊天文学家托勒密在公元2世纪编纂的《天文学大成》中,记录了48个星座,奠定了现代星座的基础。这些星座的名字大多来源于希腊神话中的人物和动物,如猎户座、仙女座等,充满了浪漫和神秘色彩。

东西方星座文化各具特色

在中国,古人则以星官来划分天空。最早记载星官的著作是司马迁的《史记·天官书》,其中记录了91个星官。到隋朝的《步天歌》中,星官数量已增至283个,形成了独特的三垣、四象和二十八宿体系。

有趣的是,印度的二十八宿与中国的二十八宿极其相似,学者们至今仍在争论两者究竟谁先谁后。这种跨文化的相似性,反映了人类在面对浩瀚星空时的共同思考方式。

星座在现代社会中的多重角色

随着科技的发展,星座在天文学中的地位有所下降,但在占星学和文化领域,它却焕发出了新的生机。在现代社会,星座已经成为一种流行的社交话题和文化符号。

“你是什么星座?”这句话几乎成了年轻人见面时的必问话题。星座文化通过恋爱、社交、观星、占卜等多种途径,深深扎根于人们的生活之中。它不仅是一种娱乐方式,更是一种表达自我、了解他人的工具。

星座能否影响人的性格和命运

然而,星座是否真的能影响人的性格和命运,这个问题一直存在争议。从科学角度来看,星座是人为规定、划分和命名的,它们不太可能反过来影响千百光年以外的人们。

英国心理学家汉斯·艾森克曾做过一个著名的实验,他发现人们对星座的了解程度与他们的性格特征相符度呈正相关。这表明所谓的“星座性格”可能更多是一种自我实现的预言,而非天生注定。

星座文化折射人类对宇宙的探索

尽管如此,星座文化依然长盛不衰。它满足了人们对神秘事物的好奇心,也为人们提供了一种解释世界、理解自我的方式。正如卡尔·萨根所说:“我们都是星尘。”也许正是这种与宇宙的深层联系,让星座文化在现代社会中依然保持着强大的生命力。

无论你相信与否,星座都已经成为人类文化不可或缺的一部分。它不仅是一种知识体系,更是一种思维方式,一种连接古今、沟通天地的桥梁。在仰望星空时,我们看到的不仅是遥远的恒星,更是人类对未知的永恒探索和对自身的深刻反思。