清朝后妃制度是如何形成的?清朝后妃分为哪些等级?

发布时间:2024-09-02

清朝后妃制度的形成经历了漫长的过程,从最初的简单粗放,逐渐发展成为一套等级森严、尊卑分明的复杂体系。

努尔哈赤时期,后妃制度尚未建立,妻妾没有明确的名号,统称为“福晋”或“格格”。皇太极时期开始逐步完善,天聪六年(1632年)形成了中宫、西宫、东宫并尊的局面。入关后,后妃名称增多,但等级并不完善。直到康熙年间,才形成了较为完整的后妃等级制度。

清朝后妃共分为八个等级:皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应。其中,皇后居中宫,是皇帝的“正妻”;皇贵妃、贵妃、妃、嫔为皇帝的“妾室”,拥有封号并可入正史;贵人、常在、答应则地位较低,相当于皇帝的“通房丫头”。

乾隆朝以后,后妃制度进一步完善,各等级有了明确的人数限制:皇后1人,皇贵妃1人,贵妃2人,妃4人,嫔6人,其余等级人数不定。这种严格的等级制度不仅体现在称号上,还体现在日常生活的各个方面。

以服饰为例,不同等级的后妃穿着有严格的规定。皇后和皇太后穿明黄色朝袍,饰有九条金龙;贵妃、妃、嫔的朝袍则饰有不同数量的金龙。甚至连朝珠的数量也有讲究:皇后穿朝服时挂三盘朝珠,而嫔以下只挂一盘。

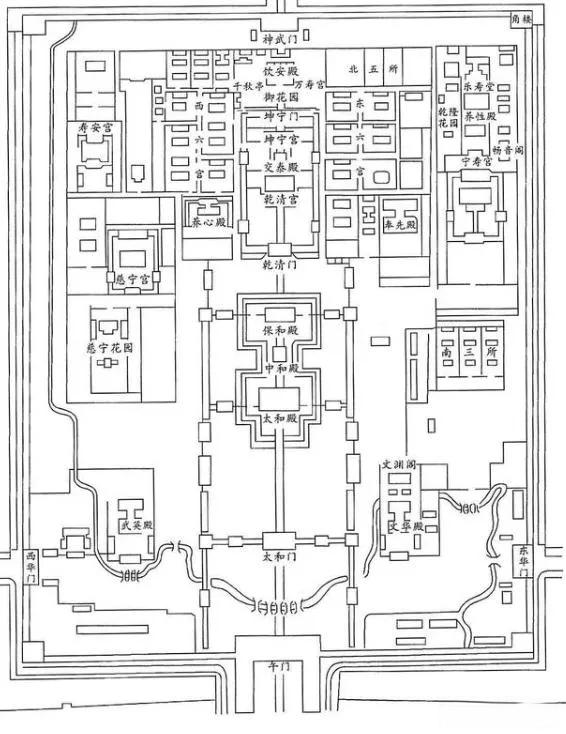

后妃的居住环境也反映了等级差异。皇后居住在中宫,皇贵妃、贵妃、妃、嫔分居东西十二宫,而地位较低的贵人、常在、答应则随高等妃嫔居住。

清朝后妃制度的形成和演变,不仅体现了皇权的至高无上,也反映了满族统治者对汉族传统文化的吸收和改造。通过这套复杂的等级制度,清朝皇室成功地维护了自身的权威,同时也实现了对后宫的严密控制。

然而,这套看似严格的制度也并非一成不变。在实际操作中,皇帝可以根据个人喜好对后妃进行升降,甚至打破常规。例如,乾隆皇帝就曾多次打破常规,晋封贵妃为皇贵妃,甚至在皇后在位时册封皇贵妃,显示出皇帝的绝对权威。

总的来说,清朝后妃制度是皇权至上的产物,通过严格的等级划分和细致的礼仪规范,实现了对后宫的全面控制。它不仅是清朝宫廷生活的重要组成部分,也是研究清朝政治文化的重要窗口。