曾被至尊穆托打哭,传奇哥斯拉5种形态对比揭秘

发布时间:2024-09-16

哥斯拉,这个身高超过百米的巨型怪兽,自1954年首次亮相以来,已经经历了多次形态变化。从最初的核辐射受害者,到人类的守护者,再到与金刚的宿敌,哥斯拉的形象随着时代变迁而不断演变,成为了一个文化符号。

哥斯拉系列电影的发展历程可以追溯到1954年。当时,日本东宝公司制作了第一部《哥吉拉》电影,讲述了一只因核试验而苏醒的巨型怪兽袭击日本的故事。这部电影不仅开创了怪兽电影的新纪元,还深刻反映了当时日本社会对核武器的恐惧和反思。此后,哥斯拉系列电影不断推陈出新,至今已拍摄了38部作品,成为“持续时间最长的电影系列”。

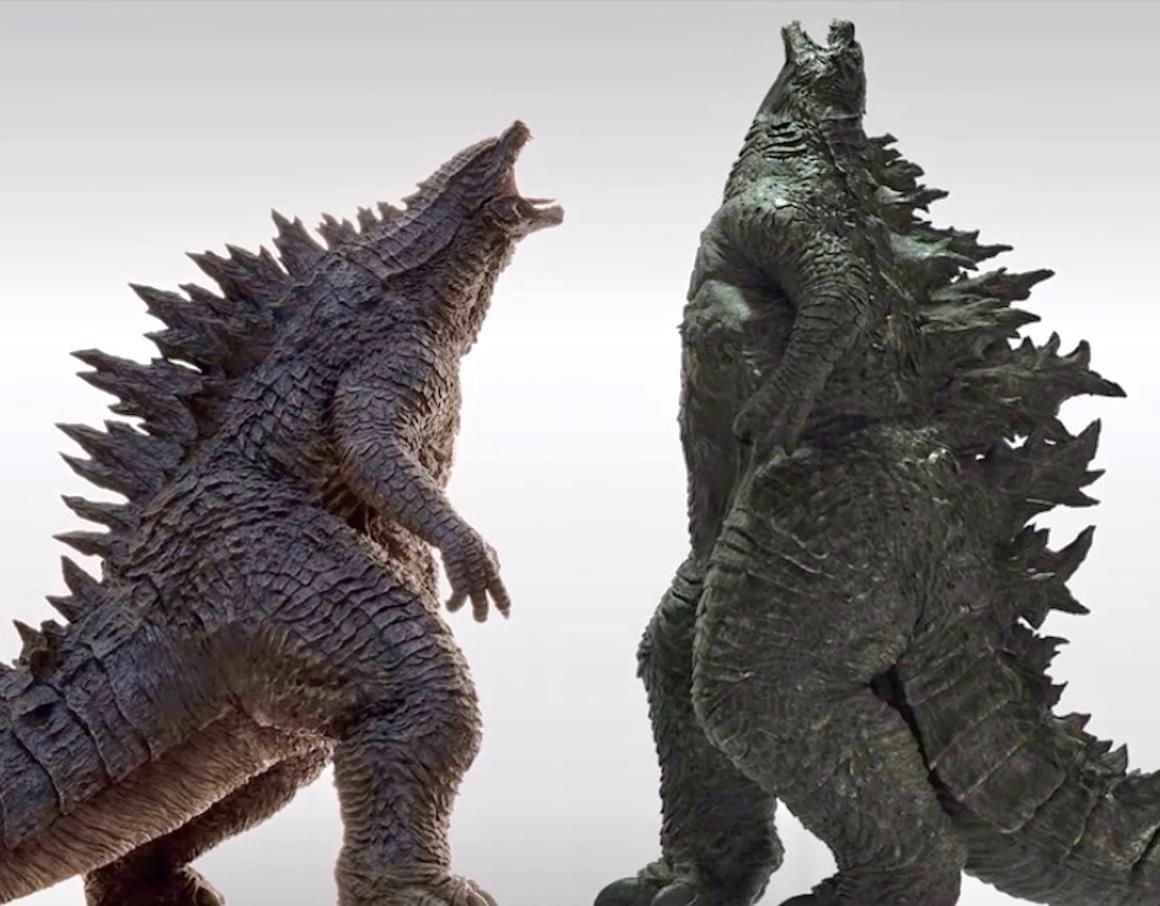

在这些电影中,哥斯拉的形态经历了多次显著变化。以下是其中最具代表性的五种形态:

-

原始形态:在1954年的首部电影中,哥斯拉被描绘为一个巨大的恐龙状生物,皮肤上布满了类似瘢痕的纹理,象征着核辐射的伤害。这种形态的哥斯拉充满了破坏力,象征着人类对核武器的恐惧。

-

保护者形态:在1960年代的电影中,哥斯拉的形象逐渐转变为地球的保护者。例如,在1964年的《三大怪兽 地球最大之决战》中,哥斯拉与其他怪兽联手对抗外星入侵者。这种变化反映了当时社会对环境保护意识的觉醒。

-

机械形态:在1970年代的电影中,出现了机械哥斯拉的形象。例如,在1974年的《哥斯拉对机械哥斯拉》中,人类制造了一个机械版的哥斯拉来对抗真正的哥斯拉。这种形态体现了人类对科技力量的幻想和担忧。

-

太空形态:在1990年代的电影中,哥斯拉的形象进一步扩展。例如,在1994年的《哥斯拉对太空哥斯拉》中,出现了一个来自外太空的哥斯拉变种。这种形态反映了人类对宇宙探索的渴望和对外星威胁的想象。

-

现代形态:在2010年代的电影中,哥斯拉的形象更加现代化。例如,在2014年的《哥斯拉》中,哥斯拉被描绘为一个巨大的、具有强大再生能力的生物。这种形态体现了现代科技对生物工程的想象,以及人类对自然力量的敬畏。

哥斯拉形象的每一次变化,都与当时的社会背景和人类心理密切相关。从最初的核恐惧象征,到后来的环境保护者,再到现代科技的产物,哥斯拉的形象反映了人类对自然、科技和未知力量的认知演变。它不仅是一个虚构的怪兽,更是一个承载着人类集体潜意识的文化符号。

哥斯拉系列电影的成功,不仅在于其精彩的视觉效果和刺激的怪兽战斗,更在于它深刻的文化内涵。通过哥斯拉这个形象,电影创作者探讨了人类与自然的关系、科技进步的利弊、以及面对未知威胁时人类的反应。这些主题在不同的时代背景下呈现出不同的面貌,使哥斯拉系列电影成为了一面反映人类社会心理的镜子。

随着《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》的上映,哥斯拉的故事仍在继续。无论未来哥斯拉会以何种形态出现,它作为文化符号的地位已经确立。这个巨大的怪兽,将继续承载着人类的想象和反思,在银幕上展现其无穷的魅力。