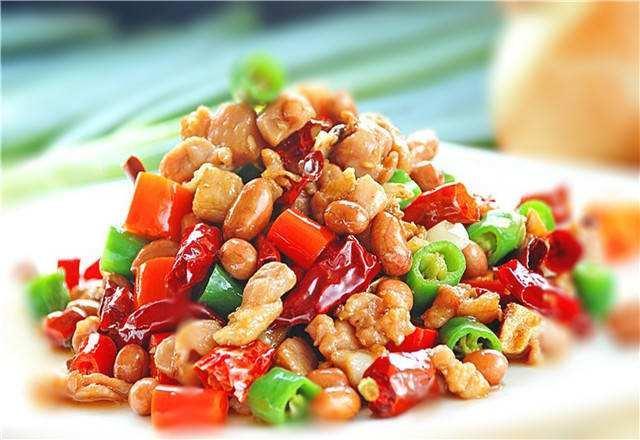

“宫爆鸡丁”还是“宫保鸡丁”?关于宫保鸡丁不得不说的历史故事

发布时间:2024-09-16

宫保鸡丁,这道享誉中外的名菜,其正确写法应该是“宫保”,而非“宫爆”。 这个看似微小的差别,却蕴含着一段鲜为人知的历史故事。

丁宝桢,字稚璜,贵州平远(今织金)人,是清朝咸丰年间的进士。 他一生为官清廉,政绩卓著,曾任山东巡抚和四川总督。光绪十一年,丁宝桢在四川总督任上去世,清廷为了表彰他的功绩,追赠他“太子太保”的荣誉官衔。在清朝的官职体系中,“太子太保”又被称为“宫保”,这是一个从周朝就遗留下来的虚衔,相当于今天的高级职称。

宫保鸡丁的起源,流传着两个版本的故事。 第一个版本与丁宝桢的家厨有关。相传有一天,丁宝桢外出公干,傍晚时分才和几位好友归家。家厨情急之下,用鸡丁、辣子、花生米等原料,用快炒的方式做成一道菜。这道菜深受大家喜爱,丁宝桢便将其收入家中食谱,经常用来宴请宾客。另一个版本则说,丁宝桢回家乡省亲时,亲朋好友为他洗尘接风,做了一些菜招待他。其中一道青椒炒鸡丁的菜深受丁宝桢的喜爱。有人提议这道菜应当命名为“宫保鸡丁”,以示对丁宝桢的尊敬。

无论哪个版本,宫保鸡丁的得名都与丁宝桢的“太子少保”头衔有关。 这道菜最初只是丁家的私房菜,但因其独特的口味和丁宝桢的名气,很快便流传开来,成为了一道广受欢迎的名菜。

宫保鸡丁的制作方法,各地有所不同。川菜版的宫保鸡丁选用鸡脯肉,为了使鸡肉更加嫩滑,需要在码味上浆之前,用刀背将鸡肉拍打几下,或者加入一只蛋白。鲁菜版的宫保鸡丁则更多采用鸡腿肉,并添加笋丁或马蹄丁,以突出口感。贵州菜版的宫保鸡丁使用糍粑辣椒,呈现出咸辣略带酸甜的独特风味。

随着宫保鸡丁的名声远扬,这道菜也传到了西方。 西方人根据自己的口味进行了改良,创造出了“西式宫保鸡丁”。 这种融合了东西方烹饪特色的菜肴,进一步扩大了宫保鸡丁的影响力。

从一道家常菜到享誉全球的名菜,宫保鸡丁不仅是一道美食,更承载着丰富的文化内涵。它见证了中国饮食文化的演变,也体现了中国人对美食的热爱和创造力。今天,当我们品尝这道美味时,不妨也回味一下它背后那段有趣的历史。