中国人为什么称侵华日军为“萝卜头”

发布时间:2024-09-18

“萝卜头”这个称呼,源自中国人在第二次世界大战前后对日本人的贬称。 这个看似简单的昵称,背后却蕴含着复杂的历史背景和文化心理。

“萝卜头”一词最早流行于香港沦陷前的广州地区。它的由来有多种说法。一种解释是,明治维新前,日本武家和平民男子通常剃月代头,只在头顶前部留一小撮头发,乍看之下就像萝卜带点茎叶的头部。另一种说法是,日本人身材矮小,被比喻为萝卜。还有一种说法与香港日占时期有关,当时香港人对日本皇军配给萝卜作粮食的印象深刻。

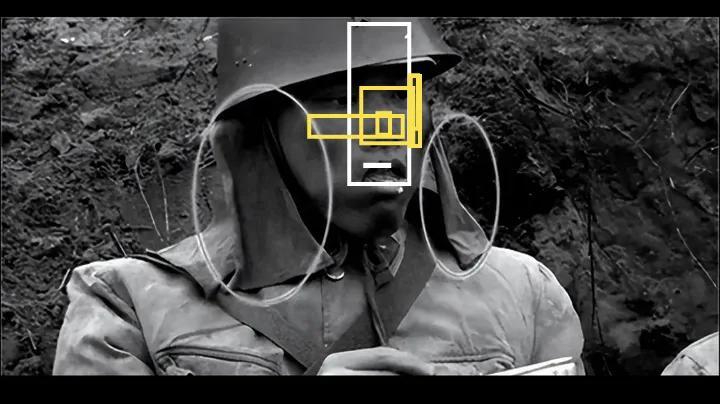

这个称呼的流行,与当时中日之间的紧张关系密切相关。 1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本全面侵华战争开始。 随着战争的持续,日本军队在中国的暴行不断加剧,引发了中国民众的强烈愤慨。在这种背景下, “萝卜头”这个带有贬义的称呼逐渐在中国民间流传开来。

“萝卜头”这个称呼的流行,反映了中日之间的文化差异。在日本文化中,萝卜通常被视为健康食品,象征着长寿和繁荣。而在中文语境中,将人比作“萝卜头”则带有明显的贬低意味。这种文化差异使得这个称呼在中文语境中具有更强的侮辱性。

这个称呼在中国民间的流传,也反映了普通民众对战争的记忆和感受。在那个动荡的年代,普通民众通过这种方式表达对侵略者的不满和仇恨。这种民间语言的传播,成为了一种特殊的战争记忆载体。

然而,我们也应该认识到,“萝卜头”这个称呼背后反映的不仅仅是对日本人的仇恨,更深层次地体现了战争给人们带来的创伤和痛苦。正如侵华日军总司令冈村宁次在其回忆录中所指出的,日军在华期间的军纪败坏,对当地民众造成了极大的伤害。这些历史事实,成为了“萝卜头”这个称呼得以流传的重要背景。

随着时间的推移,“萝卜头”这个称呼逐渐淡出了人们的日常用语。但它所代表的历史记忆和文化心理,仍然值得我们深思。它提醒我们,战争给人类带来的不仅是物质上的破坏,更是精神上的创伤。在和平年代,我们更应该珍惜来之不易的和平,努力促进不同文化之间的理解和尊重,避免类似的悲剧再次发生。