你临过的这些诗歌法帖,它们的体裁都是柏梁体

发布时间:2024-09-16

柏梁体,又称“柏梁台体”或“柏梁台诗”,是一种特殊的七言诗体。这种诗体每句七言,都押平声韵,全篇不换韵,是中国诗歌史上一种独特的文学形式。

柏梁体的起源可以追溯到西汉时期。相传汉武帝在柏梁台上与群臣联句赋诗,规定每人一句,且句句用韵,由此形成了最早的柏梁体诗。这种诗体最初主要用于朝廷宴会,皇帝与宗室群臣共同创作,每人一句,多以述说自己职分,前后句意不相属。

然而,柏梁体的起源并非始于汉武帝时期。早在《诗经》和《楚辞》中,就已经出现了七言诗句。如《诗经·秦风·黄鸟》中的“交交黄鸟止于桑”,以及《楚辞·招魂》中的“迁藏就歧何所依,殷有惑妇何所讥”等句,都可视为七言诗的雏形。但这些诗句并未形成完整的七言诗篇,直到《柏梁联句》的出现,才标志着七言诗的正式确立。

柏梁体在诗歌史上的地位不容忽视。它不仅是七言诗的先河,更是诗歌联句的开创者。柏梁体的出现,丰富了诗歌的表现形式,为后世诗歌创作提供了新的可能性。从汉代开始,柏梁体逐渐演变为文人墨客吟诗联句的一种文字游戏,内容也变得更加丰富多样,前后句意多相承相接。

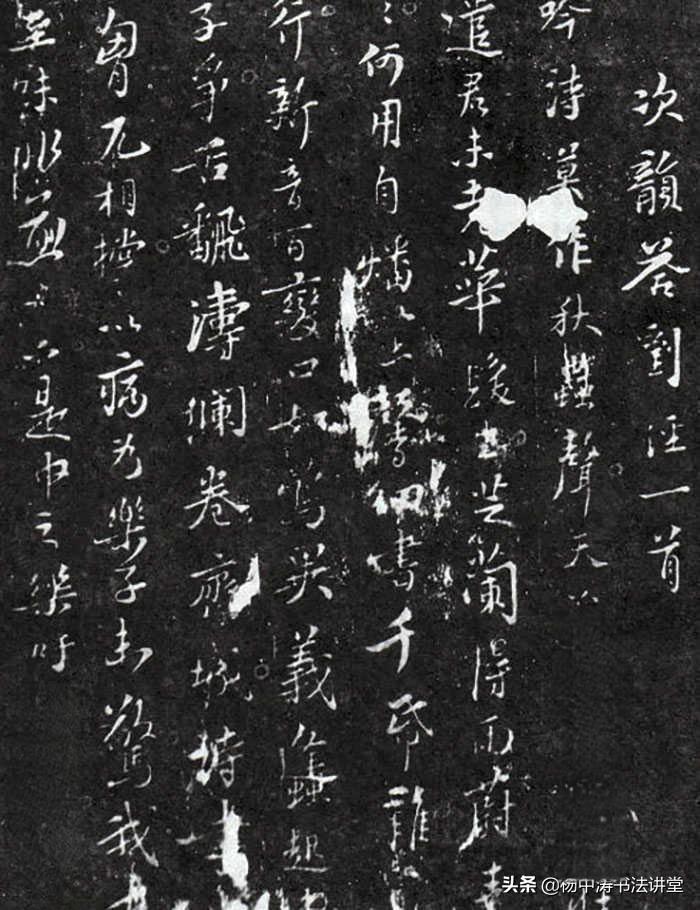

在书法艺术中,柏梁体同样占据着重要地位。由于其独特的句式和韵律,柏梁体诗歌成为了书法创作的重要素材。书法家们常常将柏梁体诗歌作为创作对象,通过书法艺术将诗歌的音韵美和意境美进一步升华。柏梁体诗歌的长句结构和押韵特点,为书法创作提供了丰富的表现空间,使得书法作品在形式上更加丰富多彩。

柏梁体的代表作品众多。除了著名的汉武帝《柏梁联句》外,还有梁武帝的《清暑殿效柏梁体》、唐中宗的《十月诞辰内殿宴群臣效柏梁体联句》等。这些作品不仅展现了柏梁体的文学魅力,也反映了不同时期的社会风貌和文化特色。

值得注意的是,柏梁体并非局限于七言诗。在后世的发展中,也出现了五言柏梁体和仄韵柏梁体等变体。这些变体虽然在形式上有所变化,但都保留了柏梁体的基本特征,即句句押韵和联句创作。

总的来说,柏梁体作为一种独特的诗歌形式,在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔。它不仅推动了诗歌形式的创新,也为书法艺术的发展提供了新的灵感。柏梁体的存在,充分体现了中国传统文化中诗、书、画相互交融的艺术特色,是中国文化宝库中的一颗璀璨明珠。