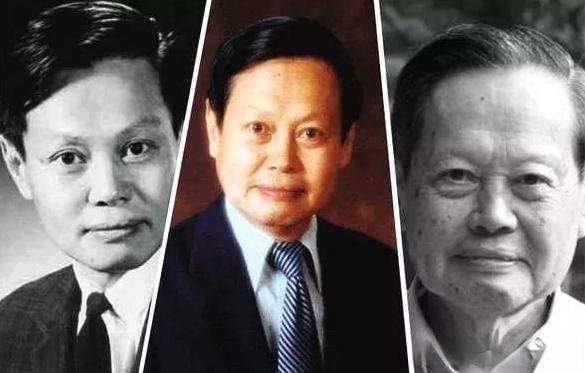

诺贝尔奖难以衡量其贡献,杨振宁的杨-米尔斯理论到底多厉害?

发布时间:2024-09-16

1954年,杨振宁和罗伯特·米尔斯共同发表了一篇题为《同位旋守恒与同位旋规范不变性》的论文,这篇论文标志着杨-米尔斯理论的诞生。这个理论不仅成为了粒子物理学标准模型的基石,也被认为是继牛顿、麦克斯韦和爱因斯坦之后,物理学领域又一里程碑式的成就。

杨-米尔斯理论的提出源于对强力的探索。在20世纪50年代,科学家们已经认识到原子核内存在着一种比电磁力更强的力,即强力。然而,这种力的本质和作用机制仍然是一个谜。杨振宁和米尔斯借鉴了电磁理论中的规范对称性思想,将其推广到非阿贝尔群,从而构建了一个全新的理论框架。

这个理论框架的核心是规范场的概念。在杨-米尔斯理论中,强力被描述为由规范玻色子介导的相互作用。这种相互作用遵循SU(3)对称性,与描述电磁力的U(1)对称性形成鲜明对比。杨-米尔斯理论不仅成功地描述了强力,还为弱电统一理论和量子色动力学(QCD)奠定了基础。

杨-米尔斯理论对现代物理学的影响是深远的。它不仅统一了对基本粒子间相互作用的理解,还为量子场论的发展开辟了新的方向。正如杨振宁所言:“这篇文章是我一生最重要的工作,虽然未竟全功,但是决定当时发表是极正确的。我从而认识到:物理中的难题,往往不能求一举完全解决。”

然而,令人惊讶的是,杨振宁和米尔斯并未因这一开创性工作获得诺贝尔奖。这主要是因为诺贝尔奖评选委员会倾向于奖励那些有明确实验验证的理论。在杨-米尔斯理论提出后的几十年里,虽然它在理论上取得了巨大成功,但直到1970年代,随着夸克模型的确立和QCD的发展,杨-米尔斯理论才逐渐得到实验的支持。

尽管如此,杨-米尔斯理论的重要性并未因此而被低估。它不仅在物理学界获得了广泛认可,还被列为克雷数学研究所“千年大奖问题”之一。2019年,杨振宁在庆祝中华人民共和国成立70周年之际,被授予“人民科学家”国家荣誉称号,这无疑是对他在物理学领域贡献的最高肯定。

杨-米尔斯理论的诞生和发展历程告诉我们,科学的进步往往需要时间的沉淀。一个理论的价值可能不会立即显现,但它对后世的影响可能是深远的。正如杨振宁和米尔斯的理论,虽然在提出之初并未引起广泛关注,但随着时间的推移,它逐渐展现出了其在物理学发展中的重要地位。

在当今这个追求快速成果的时代,杨-米尔斯理论的故事提醒我们,科学研究需要耐心和远见。它也启示我们,评价一个理论的价值,不应仅仅局限于当前的成就,更应该着眼于它对未来科学发展的潜在影响。这或许正是杨-米尔斯理论虽未获诺贝尔奖,却在物理学史上占据重要地位的原因所在。