影像基础 | 脑白质病变 Fazekas 分级

发布时间:2024-09-18

脑白质病变是一种常见的神经系统疾病,其特征是在大脑白质区域出现异常信号。这种病变在老年人群中尤为普遍,据统计,50岁时约50%的人会出现脑白质高信号,而到90岁时这一比例高达95%。长期以来,人们认为脑白质病变是正常的衰老过程,但近年来的研究表明,它可能预示着大脑和心血管健康状况不佳,与中风、认知能力下降、痴呆、步态障碍、晚年抑郁甚至死亡风险增加有关。

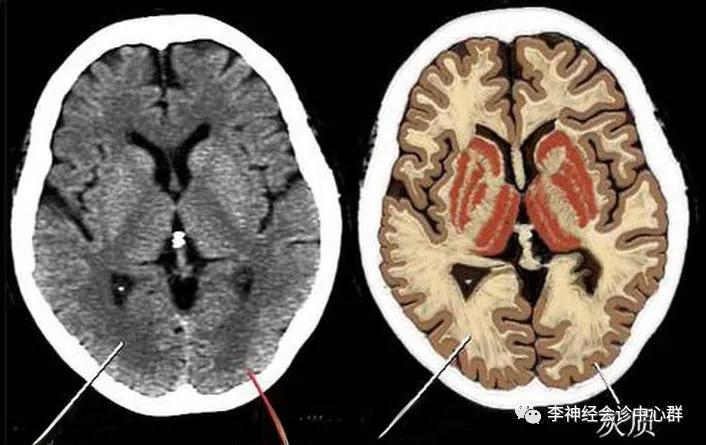

为了更好地评估脑白质病变的严重程度,1987年美国宾夕法尼亚大学医院的Franz Fazekas等人提出了一种分级系统,即Fazekas分级。这一系统将脑白质病变分为室周脑白质和深部脑白质两部分,并分别进行评分。具体分级标准如下:

室周脑白质(periventricular white matter,PVWM):

0级:无异常

1级:帽状或细的薄层病变

2级:光滑的晕圈

3级:扩展至深部白质的不规则的室周高信号

深部脑白质(deep white matter,DWM):

0级:无异常

1级:点状病变

2级:开始融合

3级:大片融合

在临床实践中,为了方便,常采用改良的Fazekas分级,将室周和深部脑白质的评分合并,分为1-3级。1级表示病变较轻,可能仅表现为斑点状;2级表示病变部分融合,形成斑块状;3级则表示病变大片融合,形成斑片状。

脑白质病变的潜在原因多种多样,包括脱髓鞘、炎症、创伤、肿瘤、变性、梗塞和缺血等。其中,与年龄相关的穿支小动脉变性、脂透明质化和血脑屏障功能障碍所致的慢性脑缺血改变被认为是主要的病理生理机制。

除了年龄因素外,高血压、高血糖、高血脂、吸烟、饮酒等也是脑白质病变的重要风险因素。因此,在日常生活中,保持健康的生活方式,积极控制这些可改变的风险因素,对于预防和延缓脑白质病变的进展具有重要意义。

在诊断方面,脑白质病变主要依靠磁共振成像(MRI)进行评估。T2加权成像和液体衰减反转恢复(FLAIR)序列能最好地显示脑白质高信号区域。这些病变通常表现为双侧对称的高信号区域,在CT上则表现为低密度影。

治疗方面,目前尚无特效药物可以逆转脑白质病变。主要的治疗策略包括控制基础疾病(如高血压、糖尿病等)、改善生活方式、定期复查等。对于存在高血压或高血糖的患者,应积极用药,如使用硝苯地平缓释片、氯沙坦钾氢氯噻嗪片、格列本脲片、格列吡嗪片等,并注意定期复查脑CT、核磁共振等项目,以便及时了解病变趋势。

近年来,随着影像技术的发展和研究的深入,人们对脑白质病变的认识也在不断更新。例如,有研究发现,脑白质病变与阿尔茨海默病等神经退行性疾病之间存在复杂的相互作用关系。此外,一些新型影像学技术和生物标志物的研究也为脑白质病变的早期诊断和预后评估提供了新的可能。

总的来说,脑白质病变是一个复杂的病理过程,其临床意义远超出了我们以往的认识。虽然目前尚无法完全逆转这种病变,但通过积极的预防和管理,我们仍然可以有效控制其进展,从而降低相关疾病的风险。未来,随着研究的深入和技术的进步,我们有望对脑白质病变有更深入的理解,并开发出更有效的诊断和治疗方法。