隋鸿锦:生物塑化技术的兴起与发展

发布时间:2024-09-19

1978年,德国医学博士哈根斯发明了一项革命性的技术——生物塑化技术。 这项技术能够将生物或人体组织保存得像活体一样,为医学教育和科学研究带来了前所未有的机遇。而在中国,这项技术的推广和应用,离不开一个人的努力——大连医科大学解剖学教授隋鸿锦。

生物塑化技术的核心原理是利用高分子聚合物替代组织中的水分和脂肪。 具体过程包括防腐处理、脱水脱脂、强制浸渗和聚合硬化等步骤。通过这一系列复杂的操作,最终得到的标本不仅外形栩栩如生,内部结构也得以完美保存。正如隋鸿锦教授所说:“如果说是不是他本人的,基本95%以上都是他本人的。”

1992年,隋鸿锦教授第一次接触到这项技术,并于1995年将其引入中国。 1997年,他与哈根斯合作,在大连医科大学成立了国内首家生物塑化技术研究所,并担任所长。此后,隋鸿锦一直致力于推动这项技术在中国的发展和应用。

生物塑化技术在医学教育中的应用堪称革命性。 传统的福尔马林浸泡式标本往往气味刺鼻,外观也不尽如人意。而塑化标本不仅无毒无味,还能长期保存,更重要的是,它们能够以更加直观和生动的方式展示人体结构。隋鸿锦教授认为,这种展示方式可以让学生“忘记他是曾经有过生命的人,甚至可以把‘它’当做一个艺术品一样去观看”,从而达到更好的教学效果。

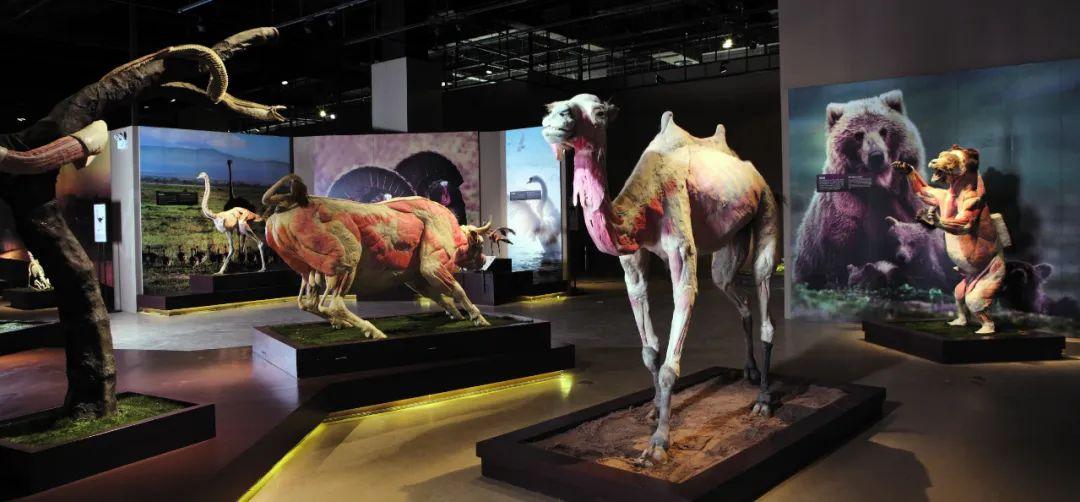

在科学研究领域,生物塑化技术同样展现出巨大潜力。它不仅适用于人体标本,还可以用于动物、植物标本的制作。2018年, 全球首只塑化大熊猫在成都生命奥秘博物馆亮相 ,展示了这项技术在保护珍稀动物标本方面的应用前景。

然而,随着生物塑化技术的广泛应用,伦理争议也随之而来。 如何平衡科学价值和伦理考量,成为了一个棘手的问题。 隋鸿锦教授指出,制作人体标本的过程也是将遗体进行匿名化、去社会属性化的过程。但这种做法是否意味着对生命的不尊重?诺贝尔文学奖得主奥尔加·托卡尔丘克曾写道:“(塑化标本)摸起来像是硬橡胶做的玩具,你扔给狗、让它叼回来的小皮球就是这种质感。”这种比喻无疑引发了许多人的不适。

面对这些伦理困境,隋鸿锦教授表示,博物馆会引导参观者尊重标本,但这也需要一个过程。他强调,在医学院校,虽然反复教育学生要尊重大体老师,但总会有零星的个别学生作出不尊重的行为。这反映出,在推广这项技术的同时,如何培养人们的尊重意识同样重要。

展望未来,生物塑化技术无疑将在医学教育、科学研究和科普宣传等领域发挥更大作用。但与此同时,我们也需要不断反思:在追求科学进步的同时,如何更好地平衡伦理考量,如何在展示人体奥秘的同时,不忘对生命的敬畏。这不仅是对隋鸿锦教授的挑战,也是整个社会需要共同面对的课题。