历史上,真实的西游记,玄奘西天取经故事,附详细路线图

发布时间:2024-09-02

公元627年秋,28岁的玄奘离开长安,踏上了一段长达19年的西行取经之旅。这段旅程不仅改变了他个人的命运,也对中国佛教乃至整个东亚文化产生了深远影响。

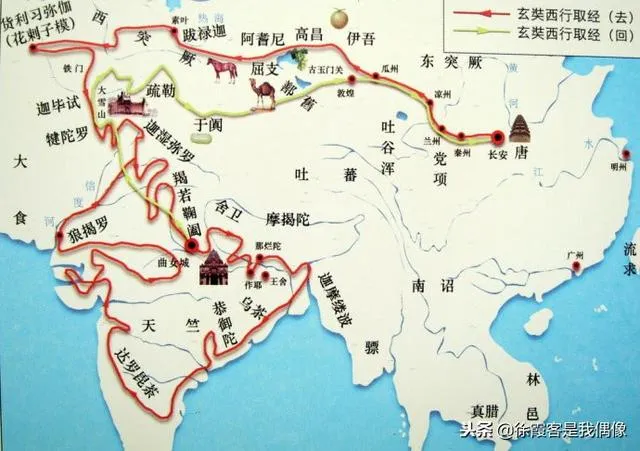

玄奘西行取经路线揭秘

玄奘的西行路线大致可以分为以下几个关键节点:

-

出发:玄奘从长安出发,沿丝绸之路西行,途经宝鸡、天水、兰州等地,一个月后到达河西走廊的门户凉州(今武威市)。

-

偷渡:由于当时唐朝实行禁边政策,玄奘不得不冒险偷渡。他在凉州设立道场,一边讲经,一边等待机会。最终在凉州僧人的帮助下,他悄悄离开凉州城,继续西行。

-

穿越沙漠:玄奘来到瓜州城,这里是大唐的边境。在当地人的帮助下,他绕开玉门关,穿越了八百里的大沙漠(莫贺延碛),到达西域的第一个小国——伊吾。

-

抵达印度:玄奘继续西行,经过高昌国等地,最终于公元631年抵达印度的那烂陀寺。在这里,他度过了五年的留学生活,深入学习佛法。

-

归国:公元641年,玄奘带着取回的经书和一些印度奇花异果的种子踏上了回国的道路。他于645年回到长安,受到了唐太宗的接见。

玄奘西行与《西游记》的异同

玄奘的真实经历与《西游记》中的虚构情节有着显著差异:

-

人物:历史上的玄奘是孤身一人西行,没有孙悟空、猪八戒等徒弟相伴。他在途中确实遇到了一些帮助他的人,如石槃陀,但这些人与小说中的角色有着本质区别。

-

难关:玄奘面临的最大困难是通关的风险和恶劣的自然环境,而不是小说中描绘的妖魔鬼怪。他在穿越沙漠时遭遇的干渴、迷路等困境,远比小说中的九九八十一难更加真实和艰难。

-

目的:玄奘西行的目的是为了求取真经,解决佛学上的困惑。而《西游记》则将这一行为神化,加入了大量神话元素。

玄奘西行的历史意义与影响

玄奘西行取经不仅是一次个人的壮举,更是一次重要的文化交流活动。他带回的657部佛经、150粒佛舍利和7尊金银佛像,极大地丰富了中国的佛教文化。同时,他撰写的《大唐西域记》详细记录了沿途的见闻,为后世研究中亚和印度的历史地理提供了宝贵资料。

玄奘的精神也激励了后世无数人。他不畏艰险、追求真理的勇气,以及对佛教文化的贡献,使他成为中国历史上最伟大的僧人之一。他的故事不仅是中国文化的瑰宝,也是人类文明交流互鉴的典范。

在今天“一带一路”倡议的背景下,回顾玄奘的西行之路,我们更能体会到文化交流的重要性。正如玄奘用实际行动证明的那样,用虔诚与善意沟通往来,才能让人类文明走得更远。