揭秘西夏王朝:又一个被历史遗忘的国度... ...

发布时间:2024-09-02

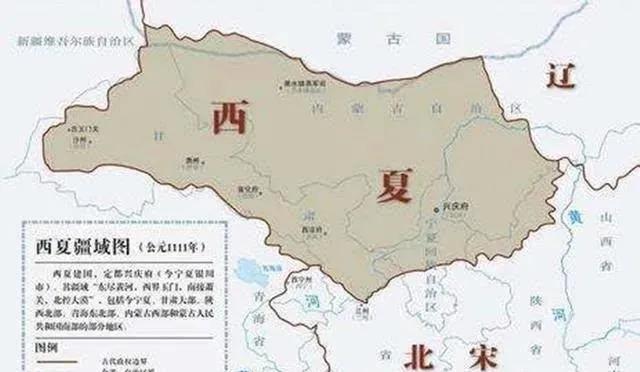

在中国西北的大地上,曾经存在过一个与宋、辽鼎立的少数民族王国——西夏。这个存在于11-13世纪的王朝,虽然在中国历史上留下了深刻的印记,却长期被后世所遗忘。直到近代,随着考古发现和学者的研究,这个神秘的王朝才逐渐揭开面纱,展现在世人面前。

西夏王朝由党项族建立,其先祖可以追溯到唐代。经过几代人的经营,到1038年李元昊正式称帝建国,西夏正式登上历史舞台。在随后的近两百年里,西夏与宋、辽(后为金)形成三国鼎立的局面,成为中国北方不可忽视的政治力量。然而,1227年蒙古铁骑的入侵彻底摧毁了这个王朝,西夏文明也随之灰飞烟灭。

西夏王朝之所以被历史遗忘,原因有三:首先,元朝作为后朝,仅修了《宋史》、《辽史》、《金史》,而未修西夏史,导致大量史料未能保存下来。其次,西夏作为一个少数民族政权,其文化相对封闭,经济上依赖宋朝,难以形成独立的历史记载。最后,蒙古军队在灭亡西夏时,对兴庆府实施了屠城和焚烧政策,进一步加剧了史料的散失。

然而,历史的真相终究难以被完全掩埋。1804年,一位名叫张澍的清朝学者在凉州清应寺偶然发现了一块奇特的石碑。这块被称为“西夏碑”的石碑,一面刻有汉字,一面刻有神秘的西夏文字。正是这块石碑,开启了西夏文明重新被认识的大门。

张澍发现的“西夏碑”高2.6米,宽1米,厚0.3米。碑首呈半圆形,两面刻字。正面是西夏文,碑首篆字题名,意为“敕感通塔之碑文”。背面为汉字,碑首篆书题名“凉州重修护国寺感通塔碑铭”。这块石碑不仅为研究西夏的社会经济、民族宗教、官制艺术提供了重要实物资料,更重要的是,它使已经“死亡”的西夏文字重新为人们所认识,为西夏学的形成和发展奠定了基础。

近几十年来,随着考古发现的增多和学者研究的深入,西夏学已成为一个蓬勃发展的学术领域。从语言文字到社会历史,从文献整理到文物考古,西夏学研究取得了丰硕成果。特别是《俄藏黑水城文献》等重要文献的整理出版,为西夏研究提供了大量崭新的重要资料,大大推动了西夏学的长足进展。

西夏王朝虽然在历史上昙花一现,但它作为中国多民族国家形成过程中的重要一环,其历史价值不容忽视。通过研究西夏,我们不仅能更全面地了解中国历史的复杂性,也能更好地理解不同文明之间的交流与碰撞。这个曾经被遗忘的王朝,正在以全新的面貌,重新书写属于自己的历史篇章。